さて、以上のような百人一首起源論の読書遍歴とそれに関連する考察の経緯から、何が学び取れるか。基本的に一読者に過ぎない私は、多数の文献を読破した後に、今では、百人一首発生史の検討対象を、『歌集X』、『嵯峨中院障子色紙和歌』『百人秀歌』『小倉山荘色紙和歌』『冷泉家本百人一首』『為家筆百人一首』『二條家本百人一首』の七点と設定するところから整理してみようと思っている。百人一首は、元来は藤原定家の個人的な好みで編まれた秘密の『歌集X』であり、それが、思わぬ事態で宇都宮頼綱(よりつな)(蓮生)という鎌倉幕府側の武人に色紙の形での提供を所望されて断りきれずに色紙セット(『嵯峨中院障子色紙和歌』)として贈呈され、それが『百人秀歌』として冊子の記録に残されたところからテキストが錯綜しているのであろうと推測した。だが、本来の『歌集X』は失われているので、それと『嵯峨中院障子色紙和歌』や『百人秀歌』との異同は明確でない。『歌集X』を想定することには賛成する論者も少なくないが、それにはすでに後鳥羽院と順徳院の和歌が含まれており、それはむしろ「原百人一首」であったとする百人一首先行説と、そうではなく、百人秀歌に近い、後鳥羽院らの和歌の入っていない「原百人秀歌」だとする百人秀歌先行説があり、決定的な史料が未発見なので確定的なことは言えない。

宇都宮頼綱(よりつな)は藤原定家の息子、為家(ためいえ)の妻の父親、為家(ためいえ)の舅であり、裕福な頼綱(よりつな)が娘夫婦の居宅を義父定家の居宅近くに設け、自身もそこに居住していたと想定される。「嵯峨中院」は侘びた山荘ではなく、堂々とした邸宅であったと考えられる。そこでの障子和歌は、百首を一室の四周の襖障子に貼り巡らせるものではなく、複数の部屋や廊下など、建物全体に貼られた、いわば百人一首御殿風の設えであったと想像される。宇都宮頼綱(よりつな)の居宅であった「嵯峨中院」を飾る和歌色紙は、『嵯峨中院障子和歌色紙』であり、それを歌集に編集すれば『嵯峨中院障子色紙和歌』と表記することが望ましいのだろう。冷泉家に伝来し、後に『百人秀歌』と命名されたものはこの『嵯峨中院障子色紙和歌』の写本と思われる。『百人秀歌』への模写に際して内容にどのような変更が加えられたのかは史料が欠乏していて分からない。

一方、定家自身は、これと別にもう一組の色紙和歌を作り、それを自宅に保管した。定家がそれを襖障子に貼ったかどうかは分からないが、いずれにせよそれをまとめた歌集は『小倉山荘色紙和歌』ということになる。それは、晩年の定家が、職業歌人の家である御子左家の将来を案じて、全ての勅撰和歌集の和歌をなるべく均等に採録することに努めて、それを題材に定家自身の理解と評価の奥義を教え、定家による添削の跡も生々しい和歌の表記を教材にして子孫に和歌作りの技法の秘訣を伝授し、実際にその場で練習歌を作歌させて定家が容赦なく添削するという一子相伝の秘儀に用いるための教本であったと思われる。このことは、これまで扱ってきた何人かの論者がほのめかしたり半ば説明したりしている所である。一読者の私がこうまで断定的に決めつけるのはいかがかと思うが、問題点をはっきりとさせるためにはこうする方がいいのであり、暴走は専門家の慎重さを持たない素人読者の特権と思って大目に見ていただけると幸いである。

そこで、定家直筆の『小倉山荘色紙和歌』は、定家の遺品として御子左家を継いだ家長の為家(ためいえ)の手元に残り、次いで為家(ためいえ)の没後に、遺言により貴重な歴代の歌集や定家の日記『明月記』などとともに一括して為家(ためいえ)の三男の為相(ためすけ)に渡され、それ以降は冷泉家において保管された。冷泉家には、三條院の和歌に「この世に」表記のある『冷泉家本百人一首』があるが、それは後世の呼称で、冷泉家自身は『百人一首』という呼び方を嫌って『小倉山荘色紙和歌』と呼び続けていた。そして、これと同時に、為家(ためいえ)が定家自筆本から書写した『為家筆百人一首』という江戸時代の模本が二條家にあったことから、『為家筆百人一首』の原本は家督とともに二條家に伝承され、三條院の和歌に「憂き世に」とある『二條家本百人一首』となって同家に伝わったと考えられている。

次に私が考えたのは、百人一首が定家による隠岐に幽閉されている隠岐院、後鳥羽上皇への追慕で編まれたとか、定家が心に秘めた恋人、式子内親王への慕情で編まれたとする和歌史の理解の大筋が、これでいいのかという根本的な疑問である。読み込んできた諸本のうち、素人が書いたものでは、定家の人柄は、和歌史専門家が想定しているほどにねちっこくなく、もっとドライに描かれている。私も共感できる点が多く、結論としては、和歌史研究者の理解はいささか方向違いであるという認識になる。

幕府の要人である宇都宮頼綱(よりつな)にしてみれば、定家から贈られた色紙が、幕府打倒のクーデターを引き起こした首謀者として隠岐や佐渡への遠流に処された罪人上皇への追慕とか、訳の分からない秘密の皇族恋人への想いとかで成り立っているとしたら、今の社会で言えば、目下の知人に大事にしている写真を見せろと要求したところ、昔その者が馘首された会社のワンマン社長の写真とか、実は恋人だったと初めて知らされたその社長一族の者の写真とかを渡されて、部屋に飾れと言われているようなもので、はなはだ居心地がよくなかろう。私は、百人一首に後鳥羽院への思いとか式子内親王への想いがないとは思わないが、それはせいぜい料理を引き立てる薬味の七味唐辛子程度のものであり、それをこの歌集の主題だとするのは、七味唐辛子の薬味の効いた日本蕎麦のレシピを見て、唐辛子が味の基調を成すマーラー麺やタンタン麺のように唐辛子が料理の主役だと誤解して、七味を一瓶分、丸々投入して調理する唐辛子中毒のシェフのように見える。こういう理解には、後世の能役者、能作者の金春禅竹が制作した「定家葛」などによる脚色、そこに生じる定家神話も影響しているのであろう。だがこれらは単なる伝承であって、後鳥羽院や式子内親王への想いを百人一首の主題とは考えないというのが第一の判断基準になる。

それならば、百人一首の基調はどこにあるのか。この点に思考が及ばなければ、和歌史の理解に対する私の疑問は単にケチをつけているだけである。そして、私は、読書を繰り返す中で、それは才人、定家が仕組んだ言語遊戯、和歌の技巧、作法の教示にあると思うようになった。織田正吉がこういう理解の扉を開いた。和歌の道は、定家にとってはその稀有な才能を発揮させる場であり、序詞、歌枕、掛詞、本歌取り、物名、折句、沓冠など、様々な技巧を凝らして作歌する作法を確立させた活躍の場であった。定家は純粋に、和歌の技巧、作法を実現させているのであって、そこには、思いのたけを三十一文字に託して歌い上げる芸術家の姿よりも、作歌システムを設計し、それを自ら駆使して天才的な技巧の溢れる和歌の遊戯を実現し、あるいは自作のモデルを示して技巧を教える歌道のインストラクターの姿が見える。

繰り返すが、職業歌人の祖、定家が百人一首伝授の秘儀として家業の後継者に残したかったものは、何十年も前の感傷的な出来事への、もはやおぼろげな追憶などではなかったと思う。そんなものは、家中に残す日記『明月記』に、後になってからの潤色のない当時の気持ちのままでリアルタイムに書き残しているのであるから、それを読めばいいのであって、わざわざ数十年後に百人一首で暗号化して残すまでもない。そして、後鳥羽院への思慕や式子内親王への思慕が暗号化しないと残せない短歌界を騒がす大秘密であるというのなら、それについての赤裸々な記述のある『 明月記』を残すことは大問題であり、秘密を守るためには焼却して消去する必要がある。そういう事態が生じなくて、『明月記』が堂々と為家(ためいえ)を経て冷泉家に渡っているのは、これが主旨ではなかったことの証になるであろう。

定家が職業歌人の家の創業の巨人として残したかったのは、自分が開発した作歌の技法の一覧であり、それの操作で和歌を詠む技は口伝の秘儀で伝え残すことである。こう考えるとき、百人一首の基調、定家における本当の位置づけが見えてくる。ここで私が特に分かりにくかったのは、和歌史の研究者たちが、なぜ、歌人百人、和歌百首というお手頃感のある小規模な歌集を、文芸作品としてしか見ないのかという疑問であり、また、このようなハンディ本を、職業歌人の家で子々孫々に伝承し、いわば歌道の本家、御子左家ならではの和歌の秘伝、隠し味のネタ本にしようとした可能性を少しも意識していないという疑問である。

ここで、中村文の論文「源俊頼から藤原俊成・定家へ」から、定家の歌風に関する叙述を引用させていただこう。やや長文の引用になって恐縮だが、中村は、こう述べている。「(定家の和歌の)巧みに組み合わされた語は、精緻な細工を施された美しい小箱のような小世界を形成している。題詠によって現実の生活や感情から乖離(かいり)しつつあった歌の世界は、言葉を切り組んで作り上げられる工芸品へと、ここで決定的に変化した。一首の中で抒情する主体は、一首を組み立てる作者とまったく別個に息づいている。言葉で作られた美しい小世界を生きる主人公は、古典文芸を血肉化した専門家だけが作り出せるものとなった。」「伝統に規制される閉塞状況から抜け出して「新しい歌」を詠み出そうと、歌人たちは様々な試みを繰り返した。一首のテーマに据えるべき対象とその美点が規範によって制限されている以上、試みは「何を詠むか」ではなく「どのように詠むか」をめぐってなされることになる。……平安後期を生きた先鋭的な歌人たちは、和歌の古典に立ち返り、古くからの技法が持つ力を再生させることで、新たな表現世界を切り拓こうとしたのである。新しい歌を詠み出そうとする意思は、古典に根ざすという共通の意識で繋がり、そのバトンは長く江戸時代まで受け渡されていくことになる。和歌の新しい世界を開く鍵は、長い伝統の水脈を静かに遡行することで再発見された。この解法が<古典>に動かし難い意義を与えたことは言うまでもない。それはまた必然的に、<規範としての古典>が以後の和歌史を強く規制することにもつながってゆく」。私の雑駁な文章と比べることもはずかしい、美しい表現の言葉であるが、その趣旨は私のものとそう違わない。このことこそが、定家が子孫に残したかった秘伝の核心、歌集『百人一首』の主題であったのではないだろうか。

もう一つ、定家の政治的な立ち位置であるが、定家は鎌倉幕府の成立直後からそれに接近した公卿、アーリー・フォロアーであり、大江廣元(ひろもと)や宇都宮頼綱(よりつな)のような要人にも近く、もしかしたら、京都の朝廷や公家社会の動静を幕府に報告する探題の役割を帯びていたのかも知れない人物である。定家はまた、三代将軍源実朝(さねとも)のような武士を歌人として評価し、その作品を歌集に取り入れた。こういう定家の人となりや和歌に向かう姿勢については、田中紀峰『虚構の歌人 藤原定家』が良く把握していると思う。これからは武家の時代であり、無用な摩擦を避けるためにも武家を歌人として登用して親しく交際せよ。定家は、このことも子孫に申し伝えたかったのかもしれない。

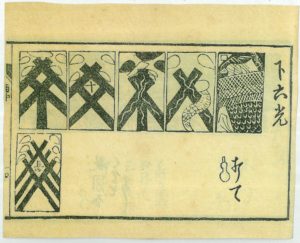

ここから出てくるのが、『嵯峨中院障子色紙和歌』『百人秀歌』『小倉山荘色紙和歌』『冷泉家本百人一首』『為家筆百人一首』『二條家本百人一首』の六点の歌集の先後の関係を判断する第二の基準である。これはまさに織田正吉が開拓した世界であり、二首一対を基本とする和歌の構成が定家の主眼であった。そのために定家は、過去の勅撰和歌集に収録された膨大な量の和歌の中から百首を選び出したのであるが、その際に、二首の歌が対になるように、また他の和歌との言語上のつながりができるように、という教材化の視点で選出するとともに、元歌の表記に相当に手を入れている。したがって、この手入れの深度を図ることで複数の歌集の成立の前後が判断できる。例えばA→A´、B→B´、C→C´という改変があるとき、歌集①ではA→A´であるがB、Cは元歌のままであり、歌集②ではA→A´、B→B´であるがCは元歌のままであり、歌集③ではA→A´、B→B´、C→C´であるのならば、歌集①が最も古く、歌集②、歌集③はさらに推敲を重ねた改変作品であり、その際にも歌集②の方が中途の段階で、歌集③が完成形と判断される。百人一首成立の時期には、勅撰和歌集のような公式のものであっても事後の改変、収録和歌の差し替えが普通に起きており、まして教材とする計画での私撰の和歌集では、これはいくらでも起きる事態である。こういう観点から六点の歌集を比較検討してみれば、そこに、それらの間での先後の関係が見えてくるのではなかろうか。

なお、こうした和歌本文の改編という判断規準にはおまけがある。定家は、採録和歌の源泉を歴代の勅撰和歌集に求めた。そこに採録されていない和歌は採用していない。したがって、後鳥羽院と順徳院に関しては、定家自身が、幕府側の強い圧力に屈したからとはいえ、自身が単撰で選んだ勅撰和歌集の『新勅撰和歌集』から両名の和歌を除外してしまったのでこの歌集には採録できない。このことへの呪いは、当然であるが『小倉山荘色紙和歌』という歌集に覆いかぶさり、呪いの歌集となって御子左家の運命に不幸をもたらす恐れがある。ここに生じる定家の窮地は、自身では解決しようがなかった。それができて、勅撰和歌集に後鳥羽院と順徳院の和歌を収録し、百人一首にも両名の和歌を収めることができたのは、この二名の上皇の和歌をこれまた単撰で勅撰和歌集『続後撰和歌集』を編んだ際に採録した為家(ためいえ)がいたからである。これはすでに多くの論者が述べているところである。歌集完成の建長三年(1251)以降の時期でないとできないことであった。このことは、『二條家本百人一首』の形成された時期に関する重要な情報といえる。

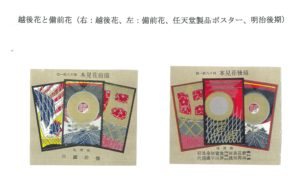

第三の基準が歌人名の表記である。すでに述べたことであるが、ここで私がまず注目するのは天皇、皇族の表記である。百人一首では天智天皇以下、すべての天皇、皇族が呼び捨てであるが、百人秀歌では天智天皇御製のように、御製が付く。皇族には、親王、内親王が付く。崇徳院も崇徳院御製であり、皇統の一員として扱われている。問題は罪人である後鳥羽院、順徳院に御製が付くかどうかであるが、両名とも和歌が採録されていないのでこの踏み絵は踏まないで済んでいる。なお、百人一首かるたの中には、天智天皇、持統天皇の両名にのみ「御製」が付けられているものもある。陽成院などの上皇はなぜか格下げであり、そのあおりを受けて光孝天皇からも「御製」が削除されている。

なおまた、些細なことであるが、天皇の没後に贈られる諡名(おくりな)に崇徳院や順徳院などの「徳」の字が含まれるときは、殺害されたり辺地や流刑地で没したりした天皇に、怨霊封じのため贈られた美称であるとする井沢元彦らの説がある。後鳥羽上皇は、隠岐への流刑後は隠岐院であり、死去後の諡名(おくりな)は顕徳院であったが、この呼称が逆に故上皇の怒りを買って怨霊となっているという恐れから後に後鳥羽院に改められた。しかし、反幕府の先鋒であり、クーデターの首謀者と目された佐渡院は、死後の順徳院という諡名(おくりな)からの変更はついに許されなかった。そうすると、後鳥羽院の和歌には「御製」を付けることが許容されるが刑罰がなお解けない順徳院はダメということになるのであろうか。この辺の事情も、「御製」を付けるか付けないかの判断に際しては問題となるだろう。

なお、歌人名の表記では、『冷泉家本百人一首』と『二條家本百人一首』の間に差異がある。前者では中納言敦忠(あつただ)が後者では権中納言敦忠(あつただ)であり、前者では前中納言匡房(まさふさ)が後者では権中納言匡房(まさふさ)であり、前者では正三位家隆(いえたか)が後者では従二位家隆(いえたか)である。従来は、最後の家隆(いえたか)の例が特に注目されて、『百人秀歌』が先で『百人一首』が後という理解の根拠としてしばしば利用されてきたが、百人一首にも百人秀歌の記述とよく似たものがあるのだから、二條家の百人一首は後世の作であるとしても、冷泉家のそれと百人秀歌の先後関係はもっとほかの基準を当てはめないと判断できない。

最後に、これもすでに指摘したことの繰り返しになるが、『嵯峨中院障子色紙和歌』と『小倉山荘色紙和歌』では、色紙上には和歌本文の記載があるだけで歌人名の表記がない。これは、この百人から一首ずつを集めた歌集の鑑賞においては、その和歌を詠んだ歌人が誰なのかは問題ではなく、三十一文字の和歌そのものの構造に絞った文芸、言語遊戯の産物、中村が言う「精緻な細工を施された美しい小箱のような小世界」の鑑賞を志すべきなのであるという定家のメッセージであろう。このことが、定家がどのような編集意図を持っていたのかという問題の解明に多いに関わると思うところがある。

なお、私は、ここで、第三の基準を「歌人の選別及び歌人名の記載」とはしないで「歌人名の表記」に限定している。歌人の選別については様々な見解があり、とくに、和歌史の専門家以外の論者、特に榎村寛之や田中紀峰らの指摘には外部であればこその鋭さがあり、教えられるところが大きい。しかし、この点で素人の私が踏み込むことは危険であろうと思う。だからここでの自説の開陳は留保させてもらう。

第四の基準は、歌集に歌人図像があったかどうかということである。これは、かるた史の研究者である私としては特に気になる点である。森暢は、『俊成(としなり)本歌仙絵』中の貞信公・藤原忠平(ただひら)の和歌と歌人図像は、「時代不同歌合」にも、「三十六歌仙」にも採用されておらず、「百人一首」のみに採録されている和歌と図像なのであることから、「百人一首」にも歌人図像が付いていた証拠と古くから指摘しているが、『俊成(としなり)本歌仙絵』の成立に関してはなお議論がある。また、藤原信実(のぶざね)による歌人画像があったのは『嵯峨中院障子色紙和歌』であって、それも、襖障子本体への直描きであり、一方、『小倉山荘色紙和歌』から派生した『百人一首』はこれと異なり文字情報の歌集であって絵を必要とする遊興本ではないし、秘本なのに和歌と和歌の間にスペースを設けて編集し、それを藤原信実(のぶざね)に見せて歌人図像を描かせたりすれば、御子左家の秘本という噂はあっと言う間に拡散されてしまうであろう。だから歌人図像を伴わないとする理解もある。障子絵や屏風絵のような形で和歌を部屋の装飾に使うとき、文字情報だけの色紙を貼り巡らせるのは、いかにも「圧」が強く、教場のような雰囲気になるので接客にはふさわしくない。そうではなく、歌意図や歌人図像があったほうが、場の空気を和ませ、会話のきっかけを提供し、接待の趣旨に合う。ただ、そうすると、展示に必要なスペースは二倍になるから、六曲二雙の屏風を二組、それも曼荼羅図であるとすれば上下二段にしたものを置くスペースが必要になる。果てこれで、例えば上端部の色紙や歌仙図像などは鑑賞に堪え得たのかは疑問である。

歌人図像の成立については、藤原定家の日記『明月記』の天福元年(1233)八月十二日の記述がよく引かれる。そこには「九條大納言殿、三十六人を撰び、その真影を書かしめ、讃岐に進められるか」とある。描いた絵師は藤原信実(のぶざね)とされる。『三十六歌仙』には歌人図像を伴うものがあったということである。ただしこれが、和歌を書いた色紙と歌人図像を描いた色紙が組み合わされて七十二枚で一箱に収められて送られたのか、色紙を貼り込んだ画帖であったのか、巻子であったのか、冊子であったのかは判然としない。また、描かれていた歌人図像が彩色画の色紙であったのか、巻子の中の白絵の挿絵であったのかも分からない。いずれにせよここから、歌仙絵はこの『三十六歌仙』に始まり、それを『時代不同歌合』が踏襲しており、百人一首にも当初から付属していたとする理解が生じている。

ただ、『三十六歌仙』も『時代不同歌合』も原本は消滅しており、残されているものを見ると、個々の歌人を、その個性において把握して、時代考証を加えて生存当時の衣装を着せて描いた肖像画というよりは、衣装や持ち具の時代考証も怪しい、類型化されたイラスト風の挿絵である。歌集が歌合せの形なので、歌人の図像も、左方、右方に応じて右向き、左向きで、衣裳は一方の当事者である院政期の歌人に合わせて、古代の者も、平安期の者も院政期の者に合わせている。だが、『嵯峨中院障子色紙和歌』の場合は、色紙を貼った同じ襖障子に藤原信実(のぶざね)が即興の直描きで歌人図像を描いたという事態は想像しうるが、歌仙絵色紙が作られて和歌の書の色紙と対になって飾られたとは思えない。信実(のぶざね)には、定家から採録歌を教示されてからそれに見合った百人の歌人の図像を整えるだけの時間の余裕があったとは思えない。また、「似絵」の名人であったとされる信実(のぶざね)が、同時代人を描くことは得意であっても、さて、飛鳥時代から奈良時代、平安時代、鎌倉時代という時の流れの中で、各時代の歌人を描き分けられたのかどうかも定かではない。だから、『時代不同歌合』などに残された図像から類推して判断する限りでは、『嵯峨中院障子色紙和歌』などに歌人図像があったとしても、それはイラスト風の挿絵の範囲を出るものではなかったと思われる。

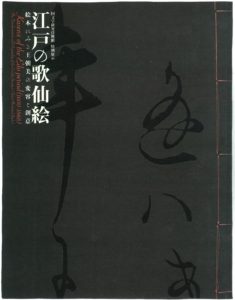

なお、歌仙絵については、片桐弥生「歌仙絵の世界-業兼本図様の成立と展開を中心に」[1]がある。片桐は、記録上は『治承三十六人歌合』が最古の歌人図像付きの歌集であるが、現存する最古の『三十六歌仙絵』は、俗に佐竹本と呼ばれるものであり、しかしこれは後世に伝承されることがなく、代わって『業兼(なりかね)本三十六歌仙絵』が広く普及した経緯を説明する。そして、この業兼(なりかね)本は、佐竹本ではなくむしろ『時代不同歌合』の挿絵の影響下にあったと指摘する。片桐の考察は諸資料によく目が届いており、私は、この理解に基本的に同意しているが、近世の歌仙絵をもっぱら近世初頭に流行した狩野派の歌仙扁額絵で論じていることに不満があった。私としては、この時期のものとしては、むしろ『素庵本』が土佐派の歌仙絵を掲載し、それが『尊圓本』などに写されてかるたに波及して広く普及して、その後、菱川師宣(もろのぶ)と江戸狩野派による改革を経て今日に至っている流れの方を取り上げて論じてもらいたかった。私は、『素庵本』の歌人図像のうち、上巻五十名の歌人像は、『業兼(なりかね)本三十六歌仙』の三十六名の歌人図像を繰り返し転用することで成り立っており、下巻五十名の歌人像でもしばしばこれが転用されていることを突き止めたが、江戸時代初期(1603~52)の歌仙絵を論じるのに、その時期の百人一首の刊本の挿絵やかるた絵の問題点が無視されているのは寂しい。

これと同じようなことは、平成二十二年(2010)に開催された国文学研究資料館の展示会「江戸の歌仙絵」に関連して発表された鈴木淳「光悦三十六歌仙考」[2]や、神作研一「江戸の王朝美―歌仙絵入刊本の展開―」[3]、また、平成二十五年(2013)の徳川美術館展示会「歌仙―王朝歌人への憧れ―」に寄せた諸論稿、とくに薄田大輔「十七世紀官画派の歌仙絵と歌意図」[4]や吉川美穂「方形の小宇宙―色紙形―に描かれた歌仙」[5]などについてもいえる。これらの展示会では多くのことを学んだし、諸論文には強く触発されたが、それだけに、かるたの歌人図像への無関心にはいつも歯がゆく思っていた。

さてところで、以上の考察を経て、私は、百人一首成立の謎というジャンルの議論の読者というポジションから離脱しようと思う。読むべきものは読んできたという思いがある。この点での冷やかし半分の感想は、真剣な論議を重ねている人々には笑止の限りであろうし、何しろ百人一首かるたの発生とは数百年もずれた話題なので、かるた史の研究からこの論議に貢献できる史料や論点はほとんど提供できない。ただ逆に、これまで見てきたような多くの百人一首発祥論からは、百人一首かるた史の解明に役立つような新情報、新知見は見つからない。とくに、世阿弥光悦が、歴史上初めて百人一首の刊本を出版するとき、なぜ、御所で通用している二條家流の百人一首ではなく、江戸初期型かるたの「この世に」表記の百人一首を使ったのかは、和歌史の観点から専門家の意見をぜひとも教えていただきたかったのだが残念である。私としては、こういう事件について、外部の素人から指摘があるのに、それをまったく無視する和歌史専門家の気持ちが理解できない。

平安時代、鎌倉時代からすればつい昨日のような江戸時代の文化史での動向など、中世文芸史研究の人々の眼中にないのは分かるけど、そういう文芸史家が江戸時代のかるた史に言及するときには、学術的な関心というよりも、最近人々に不人気な自分の仕事、日本文芸史への関心を少しでも掻き立てようとする客寄せのネタという配慮ばかりが目に付く。そういう和歌史専門家や素人の言説から時々飛んでくる百人一首かるた史に関する的外れの論議の矢玉は、射手は中世歌壇史研究の泰斗であっても重鎮であっても、かるた史研究者としてみれば勉強が足りない素人の妄言にしか見えない。そういう者からの百人一首かるた入門や百人一首かるたへの招待はいらないし、百人一首かるたの世界についての教えもいらない。もういい加減に勘弁してよ、というのが正直な感想である。

令和の時代が始まった。これからは、現在急速に進行しているデジタルな研究環境の整備を追い風に、固定観念や偏見から解放された、百人一首の謎に挑む挑戦的な新しい共同研究が進むことを期待したいと思う。

[1] 片桐弥生「歌仙絵の世界-業兼本図様の成立と展開を中心に」『和歌をひらく 第3巻 和歌の図像学』、岩波書店、平成十八年、九七頁。

[2] 鈴木淳「光悦三十六歌仙考」『江戸の歌仙絵 絵本にみる王朝美の変容と創意』、国文学研究資料館、平成二十二年、一〇四頁。

[3] 神作研一「江戸の王朝美―歌仙絵入刊本の展開―」『江戸の歌仙絵 絵本にみる王朝美の変容と創意』、国文学研究資料館、平成二十二年、一三一頁。

[4] 薄田大輔「十七世紀官画派の歌仙絵と歌意図」『歌仙―王朝歌人への憧れ―』、徳川美術館、平成二十五年、一二七頁。

[5] 吉川美穂「方形の小宇宙―色紙形―に描かれた歌仙」『歌仙―王朝歌人への憧れ―』、徳川美術館、平成二十五年、一三八頁。