カルタが日本に伝来してまもなく、安土桃山時代に武士階級の間にその遊技具への大きな需要が生じたが、それに応じて最初にカルタのカード制作が行われたのは、大名立花宗茂の領地であった当時の筑後、三池村(現在の福岡県大牟田市三池地区)であったといわれている。当時の三池村は、カルタ遊技が盛んでもないし、工芸品制作の伝統があるわけでもない辺鄙(へんぴ)な農村であったが、ヨーロッパでも先端的な工芸品であったカルタ制作の方法は正しく根付いた。四十八枚のカードの図像が誤りなく伝わり。木版印刷で見事に再現された。裏紙を少し大きく作って表紙(おもてがみ)の側に縁返し(へりかえし)にするというレベルの高い技法も最初からできた。椿の木材を使ったロールの間をくぐらせることでカードに締まりと反りと艶と滑りやすさを一挙に与えるという高級の技もこの辺鄙な土地に突然に生じた。

こうして日本にカルタ製造業が地場の産業として成り立ったというのであるから、そこには、それを可能にする大きさの需要があったということになる。しかし、当時の三池村の周辺にそういう需要があったとは到底想像できない。伝承も記録も遺物も全くない。つまり、三池村でカルタを制作しても買い手がいなかったのである。そこで、かつては、三池カルタの買い手は長崎等に来航していたポルトガル船で、帰途に就く際の船員の遊技具として買い上げられていたという説明がなされていた。この一見もっともらしい説明は、少し考えれば奇怪である。三池村で木版摺りの地場産業とし成立していたのであるから、その生産規模は、少なく見積もっても一度に五十組から百組は作っていたであろうし、制作技術を途絶えさせないためには最低でも一年に一、二回、数百組は作っていたであろうところ、三池村に近い有明海対岸の口之津港にポルトガル船が来航した頻度は十年に一度、それも一隻程度であり、ここに想定される数の船員の帰路の需要ではたしてこれだけの規模の産業が維持できたのであろうか。ポルトガル人船員顧客説はこの疑問に答えられないし、そもそも、ポルトガル船は、大した荷物にもならないのになぜ帰路の分までマカオでカルタを準備してこなかったのかという素朴な疑問も生まれる。

カードのサイズでも「三池カルタ」は「南蛮カルタ」よりはるかに小型であり、不慣れなポルトガル人には取り扱いが不便なものであったことだろう。ポルトガル船向けの輸出品だというなら、なぜ「南蛮カルタ」の大きさに倣わなかったのか理解できない。それに、こういう需要に応えるのであれば、なぜポルトガル船がしげく来航していた平戸や長崎の交易港の周辺に製造地が生まれなかったのか、三池村は距離も離れすぎているという疑問も生じる。

これらの疑問点は、平成年間に三池カルタ記念館等によって問題提示され、さすがに最近はポルトガル人船員顧客説を唱える者は激減した。ネット上での無責任な言動を別にすれば、同志社女子大学の吉海直人がポルトガル船顧客説を展開している[1]くらいである。吉海によれば、カルタは「本来は貿易品ではなく、船員達の長い船旅の退屈を紛らわす遊び道具でした。‥‥紙製のかるたは長期の使用には耐えられず、遊んでいるうちに破損したり、枚数が足りなくなったりしたに違いありません。それでは船員達は困ります。そこで天正年間(1573~92)に日本で「南蛮カルタ」の複製を作らせ、帰りの船旅用に備えたと考えられています。」ということになる。いったいどういう歴史的な根拠があってこういうことが言えるのか。まるで大正年間(1912~25)の新村出の旧説そのままであり、それをほぼ一世紀後の平成二十年(2008)という時期になってもなお真面目に主張していることに驚嘆した。歴史の基本的な認識枠組みの欠落がもたらす空想の産物、ファンタジーである。

他方で、この時期の九州北部には、朝鮮侵攻を始めた豊臣秀吉の軍勢の根拠地が置かれ、肥前、名護屋の秀吉の本営ではポルトガル文化の真似が大流行し、ポルトガル風の衣服を着て、ポルトガル風の音楽に興じ、ポルトガル風の飲食を楽しむ風潮が強かった。ここではポルトガル風の賭博の遊技、カルタ遊びも好まれたであろう。ここに数十万名の規模の国内需要が突然に生じて、そこでのカルタ遊技の流行を一手に支えたのが近隣の三池村で制作されたカルタ、略して「三池カルタ」であったと考えればこれらの疑問は解消する[2]。

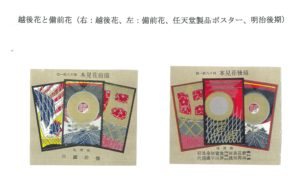

このカルタの評判はとても高かったので、秀吉の死去で朝鮮の役が中止されて諸将とその配下の武士が京都、大坂に引き上げた際には三池村のカルタ職人が京都に進出して経師細工の「三池筑後屋友貞」[3]などの店を構えて需要に応えた。そこでもまた高い評価を得て、江戸時代初期には質の良いカルタを「三池」と呼ぶほどになった。なお「三池」は古くは「みけ」と読まれ、後に「みいけ」と読まれるようになった。ポルトガル人の情報に基づいたヨーロッパの古い日本地図ではMikeであり、天和元年(1681)刊の半井卜養『卜養狂歌集』[4]では「ばくちわざうつけたわけに又ほうけ みけかるたとは是そ申さむ」である一方で、寛文十年(1670)刊の阿知子顕成編『続境海草』[5]では「三池にはかるたむすびの氷哉」(大坂、保友)であり、この時期に呼称が変化したように見えるから、それより古い江戸時代初期には、「三池カルタ」は「ミケカルタ」と読まれたのであろう。

カルタ制作の基盤となるような産物も技術もなかった三池村でなぜこのようなことが起きたのか。カルタ史研究の疑問はまっすぐにこの一点に向かう。なぜ三池村が日本のカルタ発祥の地であったのか。ポルトガル人がこの地に来てカルタの制作を教えたという記録も伝承もない。そもそもこの地にポルトガル人が足を踏み入れたという記録そのものがない。三池村の住民がどこか外部でポルトガル人に接触してカルタの制作方法を教わったのではないかと考える余地がありそうに見えるが、そうした記憶も記録もない。そもそも、三池の人々の言葉を知らないポルトガル人と、ポルトガル人の言葉を学ぶ機会もなかったはずの三池村の人々は、どうやってコミュニケーションができたのか疑問である。三池村の人々がどこで、誰から世界最先端のカルタの制作法を学んだのかはまったく解明されていない。かつて山口格太郎は、三池村でのかるた政策の背景として、①立花家領内の溝口村での製紙、②ワリニャーニのもたらした西洋活字、③秀吉の朝鮮出兵で持ち帰った朝鮮活字など、東西印刷技術の刺激を受けて日本の印刷術が発達を促された機運を挙げているが[6]、論証にはちょっと遠すぎる。なお、三池村のカルタ職人として、滴翠美術館所蔵の「天正カルタ」の背面にその名前があることから「三池貞次」という人物が挙げられることが多い。時にはこの人物が日本で最初のカルタ職人であるように紹介されることもある。だが、滴翠美術館の「天正カルタ」の背面にあるのは「三池住貞次」であり、「三池」は姓ではない。三池村の住民で無姓の貞次というだけのことである。また、貞次の読みが「さだじ」か「さだつぐ」か「ていじ」かも分からない。

永見説の見直しは謎の「三池カルタ」の創始者に関する新しいイメージをもたらす。永見はカルタの制作方法が中国経由で伝来したと言うのだが、それをさらに一歩前に進めて、中国経由という語の意味を突き詰めて考察すると、三池村の出身者が中国のどこか、ポルトガル領のマカオあたりでカルタ工房に弟子入りして技術を習得して日本に帰国して故郷に工房を開いたというストーリーではやはり無理がある。逆に中国人が日本に逃げてきて三池村に住み着いて工房を始めたと考えてみてはどうだろうか。

当時の中国では、清朝による異民族支配を嫌って多くの人々が日本に亡命してきた。その中に長江沿岸地域の工芸の職人が多数いて、彼らを通じて中国の先端的な工芸技術が日本に伝来した。板目木版の印刷術や、衣類の染色技法、あるいは陶磁器の製作法などが有名であるが、こうした亡命中国人の工芸職人を庇護したのが平戸や長崎に近い筑後柳川の領主、立花宗茂であり、その領地にあった工芸技術は、立花が関ヶ原の戦いで西軍に組みして敗北したのに死罪にならずに隠居を命じられて京都に隠棲した後に、旧領から工芸職人を呼び寄せたことから京都、鷹峯に伝わり、この地に工芸の新風を吹き込んだ。こうした背景の中で考えると、言葉の通じる中国人のカルタ職人がいたとすれば、柳川領の三池村に突然にカルタの制作技術が伝来した理由、それが言葉の壁を簡単に乗り越えて当初から世界最先端の水準であった理由、立花家が盛んだった名護屋の武家社会に売り込むことができた理由、立花宗茂の京都移住と同時期にそれまでは縁故のなかった京都に移転できた理由などが説明できる。逆に、この説明以外には、三池村で世界最先端のカルタ制作が行われた根拠を説明することは困難である。

今のところ、こうした理解を支える史料は、永見の発見した「カルタ版木硯箱」しか存在せず、多くは推論にとどまっている。今後の研究の進展にともない当時の事情がさらに明らかになることを期待したい。

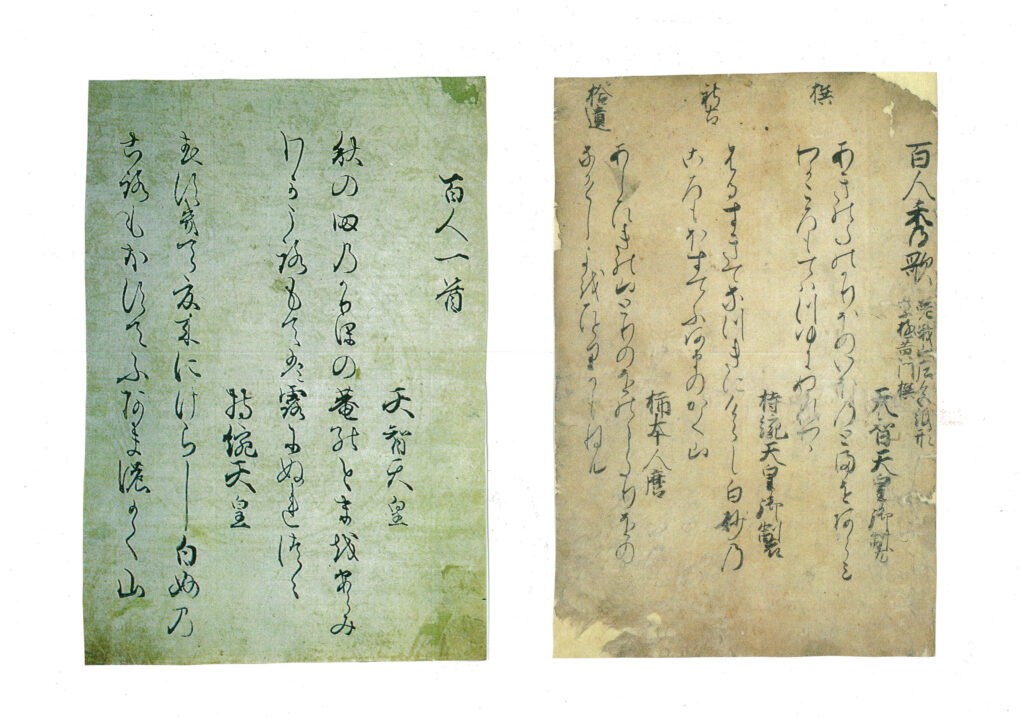

[1] 吉海直人『百人一首かるたの世界』、新典社、平成二十年、一三頁。

[2] 野口晋一郎『三池住貞次と日本のカルタ』ふるさと再発見シリーズ・1、大牟田市教育委員会、平成元年。

[3] 三池筑後屋友貞の名は、桑林軒「勧遊桑話」『天明文学―史料と研究』、東京堂出版、昭和五十四年、一四四頁。

[4] 半井卜養「卜養狂歌集」『狂歌大観』第一巻、明治書院、昭和五十八年、三三三頁。

[5] 阿知子顕成編「続境海草」『談林俳諧集一』古典俳文学大系3、集英社、昭和四十六年、一七一頁。

[6] 山口格太郎「日本のかるた」、濱口博章、山口格太郎『日本のかるた』カラーブックス二八二、保育社、昭和四十八年、一二二頁。