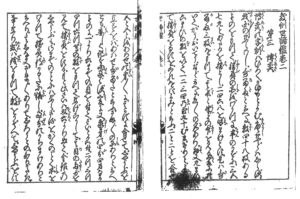

言及するのが遅くなったが、研究室が発掘した文献史料、宝永八年(1711)刊の貝原益軒『教訓世諦鑑』巻二、第三「博奕(ばくえき)」について一言しておこう。私は、この文献の存在することを研究室の指摘で初めて知った。当然、原本を読みたいのであるが、利用可能なものの所在がよく分からず、また、復刻本もない。それどころか、『貝原益軒全集』の著作目録にも掲載されていないし、貝原に関する研究書も何冊か読んだがこれを貝原の著作物として活用しているものを知らない。『国書総目録』には、京大、教大、東北大(狩野文庫)にあるとされているが稀書である。私には今日までこの書全体の内容が把握できていない。また、これまでの貝原研究者の業績からも彼らがなぜこの文献を無視してきたのかも分からない。わずかに研究室のページにある該当部分、二ページ分の影印[1]のみが利用可能な史料である。したがって私には、これの内容についてあれこれ論評することはできない。この二ページから分かることだけを書いておく。

この文章の原文は次のとおりである。平明な文章なので、特に現代語訳を付けることはしないので、この原文から直接に読み取っていただきたい。

教訓世諦鑑 巻二

第三 博奕(ばくえき)

博奕(ばくえき)の字(じ)訓(くん)は、ひろく、かゆるとよむ。唐(もろこし)などはしらず。我国(わがくに)のならわし、哥留多(かるた)と云へる、数(かず)四十八枚あるものをもつて、勝負(しやうぶ)の品(しな)を、わかつに、半(はん)のかずに、三五七九と、あたるを勝(かち)とし、二四六八を、皆(みな)まけとす。是は哥留多(かるた)三枚をもつて、其長(てう)と半(はん)との印(しるし)を見る。爰(こゝ)において、かう、おいてう、など云へる、色々の名あり。扨(さて)又九まひ、六まひ数(かず)を以て一二三四乃至(ないし)九十、むま、きりと、よんで勝負(しやうぶ)をなすを、これをばよみと云ふ。二と二とを、合せ、五と五とをあはせ、次第(しだい)々々(しだい)に、其かずに合せて、しやうぶをなすをば、あはせ哥留た(かるた)と云ふ。さまヾヽ(ざま)の品(しな)ありと、云へとも、委(くわ)しく記(しる)すに及(およ)ばず。爰(こゝ)に又、象牙(ざうげ)の、四分(ふ)四みなるものに、一より六までの、目を付て、さいと名付、二つ三つ四つ六つ等(とう)の数(かず)をもつて、なげこかして、其目(め)の多少(たせう)を見て、勝負(しやうぶ)をする。もと此さいは双六(すごろく)より出て、金銀のしやうぶも、さまでのことには、ならざるを、かくのごとく、品(しな)をわかつて、勝負はかるたに倍(ばい)し、過分(くはぶん)のかちまけありと云へり。其しな又、さまヾヽ(ざま)ありて、しろうとの、知りがたき、事なり。或(あるい)は銭(ぜに)をもつて、数(かず)をかぞへて、しやうぶを、‥‥(以下略)(なお、研究室訳の「哥留多(かるた)と云へる。」を「哥留多(かるた)と云へる、」、「まけと為す」を「まけとす」、「あハせ哥留(かる)たと云ふ」を「あはせ哥留(かる)たと云ふ」、「及およばず」を「及(およ)ばず」に改めた)。

研究室によるこの文章の紹介には、書誌的なデータがない。延宝八年(1680)の刊とするが、刊記の紹介がないので、誰が著者で、誰の刊行物であるのか分からない。書誌的な検討がないので、出版の事情も刊記の正確さも分からない。著者は貝原益軒とされているが、貝原の著作とされている二百余冊の書籍の中には、その名前で周囲の人間が編集し、代筆し、あるいは名前だけ借用したものがある。貝原の膨大な著作をくまなく点検したのではないが、主要な著作に当たっても、博奕に関する関心や知識は示されていない。その貝原が、八十歳を超えて、残り少ない人生であるのになお教訓書や地誌、旅行記の執筆、出版に忙しい中で、博奕に新たに関心を持つようになり自ら取材して執筆したとは想像しにくい。だが、貝原の著作の実際の執筆者に関する研究をしていない私であるので、ここは一応『国書総目録』の記載のままに貝原本人の著述として扱おう。

貝原は、「博奕(ばくえき)」の項では、まず「哥留多(かるた)と云へる、数(かず)四十八枚あるものをもつて、勝負(しやうぶ)の品(しな)を、わかつに」として、三枚の札で丁半を判定する「かう」「おいてう」その他いろいろな名のあるカルタ博奕を紹介している。これを見た感想であるが、まず、ここで貝原がなぜ博奕の項の冒頭にカルタを扱ったのかが理解しがたい。古来、代表的な博奕は骰子博奕と盤雙六であり、鎌倉時代、室町時代などの文献史料や絵画資料などでは、取り上げられているのは骰子博奕か盤雙六である[2]。カルタ遊技の賭博は、これらに比べるとずっと遅れて安土桃山時代の新参者であり、罪の程度も軽度で重罪の博奕には含まれない準博奕の扱いである。もっとも、カルタの遊技法の中で「カウ」などのカブ系の賭博は博奕並みに悪質なものと理解されていた。カルタに関する最古の文献史料である長曾我部元親式目は「博奕、カルタ、諸勝負、令停止」と三者並列であり、これは重罪の博奕、軽罪のカルタ、叱責する程度の雑な諸勝負の三段階で禁止したものと理解される。『雍州府志』で黒川道祐が、「読み」と「合せ」はカルタ遊技であるが、「かう」などは遊技ではなく「畢竟、博奕の戯である」と切り捨てたことも思い出される。

博奕の害悪を説く場合は、多少なりとも専門的な知見があれば、まず、主犯格の骰子賭博を取り上げ、次に、しばしば盤雙六を上げ、それ以降でカルタ博奕に触れるのが一般常識である。そこで、貝原がなぜこうした当時の知識人の常識的な理解に反して、博奕の項の筆頭に骰子博奕ではなくカルタ賭博を挙げたのか、その特別な思いが分からない。取材した時期の取材した地域で特殊にカルタ賭博が骰子博奕を上回るほどに盛んであったのだろうか。それとも、貝原にとってはカブ系のカルタ賭博の悪印象が骰子博奕を上回るほどに強かったのであろうか。

次に、いずれにせよカルタ博奕を博奕の代表例として述べるのであれば、真っ先にカブ系の「かう」や「おいてう」を挙げるのには納得がいくが、それに次いで「よみ」や「あはせ」も博奕の類型として並べて取り上げているところを見ると疑問が起る。「読み」や「合せ」は、通常は博奕の一種とまでは観念されておらず、刑罰も博奕のように死罪、遠島、追放などではなく、敲(たた)き、重敲き程度の軽罪でしかないものを、なぜ重罪の博奕の一種としてここに書いてしまったのか。当時としてもきわめて例外的な記述の仕方であり、カルタ遊技の実体に関する知識や、博奕を論じるのに必要な法制史的な素養も十分でなかったのではないかと疑わせるものがある。

次に、カルタ博奕の「品」(種類)の紹介の仕方であるが、各々の種類の遊技法の説明がどれも簡単過ぎて、記述の意味を一義的に読み取ることが難しく、どういう遊技法であったのかが分かりにくい。

まず冒頭のカブ系の遊技法の説明は、三枚の札の丁半で勝負が決まるとしているが、それは、参加者の各人に三枚の札を配分し、各人ごとに親との勝負をする遊技法を説明したのか、親の手元に三枚を開いて、それが半なら親の勝ち、丁なら親の負けで参加者の勝ちとする遊技法なのか、分からない。三枚の札からどのようにして丁半を判定するのかも書かれていないので分からない。常識的には三枚の札の「紋標数」を足して奇数か偶数かを判断するのであるが、それでよいのだろうか。文章は、出目が半であれば常に勝ちで、丁があれば常に負けというように読める。これでは丁半博奕のもっとも基本的なルールに反していて博奕にならない。だがこれは貝原の書き方が悪いのであって、「半(はん)のかずに、三五七九と、あたるを勝(かち)とし、二四六八を、皆(みな)まけとす」というのは、親の三枚の札の合計が「半のかず」であったときには、子で「三」「五」「七」「九」と半の側に賭けて「あたる」者を「勝(かち)とし」、いっぽう、三枚の合計が「二」「四」「六」「八」だと長(丁)に賭けた子は「皆(みな)まけとす」なのであろう。これは骰子を用いた丁半賭博をそのままカルタで行っていることになるのであるから、成り立たない話ではない。

だが、この遊技法の名称として記載されている「かう」や「おいてう」は丁半の賭博ではなく別物である。「かう」がポルトガル語の「九」に由来し、「おいてう」が「八」に由来するように、「紋標数」の合計が「九」ないし「八」であるかそれに一番近い者(但し十はブタでゼロ扱い、十一は一扱い、以下省略)を勝ちとする遊技である。ただし、「かう」は古くは「カウオイチョウ」と呼ばれ、後に「オイチョカブ」と呼ばれることはあったが、「カブ」と別に「オイチョウ」と言う遊技名のものが成立したのではない。この文章では、「かう」と「おいてう」の間に句点が打たれているので別種の遊技として読んだが、奇妙である。貝原はこの点でも博奕の実際を知らない様である。また、「カブ」系の遊技では、参加者は二枚の札を配分された段階で、三枚目を要求するかしないかの選択権を持っている。貝原が説明している様に例外なく三枚で勝負する遊技法ではない。貝原は勘違いして名称と別種の丁半博奕を、それも実際には成立不可能な形で説明しているのに、そのことに自分で気付いていない。

以上要するに、貝原の説明では、当時の社会でのカルタ札を使った丁半博奕の実態は分からないし、そもそも説明されている博奕が本当にあったのかも疑わしい。逆に、当時の社会で真っ盛りであったに違いない「カブ」や「ヒイキ」の博奕に近いカルタ遊技についてはその遊技法についてまったく書かれていない。貝原は、「三枚」というカルタ遊技の説明と、骰子の丁半賭博の説明とを混同して書いたように見える。これだけでも貝原が当時のカルタ遊技に通じていないままに執筆を急いだ事情が推測される。

次に「よみ」の説明を見てみよう。一、二、三と数字を読んで勝負をするとあるが、『雍州府志』には記載されているような、親が手札を配分するという動作も、参加者が手札を「払いつくす」という動作も抜けている。貝原が書いているのは、札の「紋標数」を読むという動作だけなので、これでは数字の読み上げ合戦であってカルタの遊技ではない。「よみ」は「読んで勝負をなす」ものではなく、手札を早く「払い尽す」ことで勝負をする遊技である。札の「紋標数」を「読む」のは、「払い尽す」際のトラブル防止と勢いづけの掛け声であるに過ぎない。貝原の説明は方角違いである。読みは読んで勝負する遊技法とするのは、説明として不適切な表現である。

続いて「あはせ」の説明を見てみよう。「二」と「二」、「五」と「五」を合わせて、「次第しだいに」勝負をするとしか書かれていない。「二」と「二」をどう合せるのか。先入観を持たないでこの文章を読めば多義過ぎて文意不明である。他の参加者が打った「二」の札に自分も「二」の札を合せるというのであればトリック・テイキング・ゲームである。でも、そもそも手札を配分するという記述もないので、「合せる」元になる札がどこにあるのかも分からない。手札という記述がないのだから、場札を場札に合せる遊技法であろうか。表面を上にして晒されている場札と、裏面を上にして積まれている山札を合せるということになる。この動作は当時も今も「捲る」と表現されるのであるからまさに「プロトめくり」らしくなるが、ゲームとして単調過ぎて、到底、金銀を賭ける勝負には適さない。さらに、「二」の札と「二」の札を合わせたとして、その先がどうなるのかも書いてないから分からない。合せ捨てるのか、合せ取るのかが書いてない。合せ捨てることで手札が減り、早く打ち尽くしたものが勝ちとなるというのであれば、これは読みカルタの多少変形した遊技法である。合わせた札を自分の手元に釣り取るというのならフィッシング・ゲームになるが、釣り取るという動作の説明がないのでこの文章からこの遊技法であろうと考えることは難しい。

それに、「次第しだいにその数に合わせて勝負をなす」という言葉も気になる。「次第しだいに」とは何の次第なのか分からない。合せる札の順番に「一」「二」「三」という「次第しだい」があるのか。札を打ち出す遊技者の順番なのか。「次第しだいに合せて勝負する」と書かれると、どうしても参加者が順番に札を出し合うトリック・テイキング・ゲームが思い浮かぶ。そうではなくてフィッシング・ゲームなのだとすれば、参加者は順番に手札を出して場札と合わせて釣り取るけれども、それは「取り番」でそうしているのであって、合せるその動作で「勝負をなす」のではない。この場合は、「次第しだいに」数を合せるのではなく、「順に」ないし「番に」、つまり順番に数を合わせて、最後まで進んだら獲得した札の点数を数えて、その合計の多寡で「勝負をなす」のである。

なお、念のために書いておくが、江戸時代中期(1704~89)以降の上方の文献史料に登場する「合せ」、別名「てんしょ」という遊技がフィッシング・ゲームを指すことは研究者世界での共通の理解であり、私にも異論はないし、ほかに異議を申し立てた学説は知らない。だが、そうだとしても、江戸時代中期(1704~89)の文献史料である『教訓世諦鑑』の「あはせ」が他の文献史料に出てくる「合せ」と同じものを意味するのかどうかはよく分からない。たとえば、平成二十八年(2016)のNHK大河ドラマ「真田丸」に、豊臣秀吉と淀と真田信繁(幸村)が「三池カルタ」二組を使って今日のトランプの遊技法、「神経衰弱」をして遊ぶカットがあって驚いたことがある。「二と二とを、合せ、五と五とをあはせ、次第(しだい)ゝゝ(しだい)に、其かずに合せて、しやうぶをなす」遊技法だと言えば、この秀吉愛顧の「神経衰弱」はぴったり当てはまる。その他、さまざまな遊技法が想定可能である。そうした多様な例の中の一例としてこれをフィッシング・ゲームとしての「合せ」だと引き寄せて理解する説も不可能ではないし、それを全面的に除外する積極的な根拠もない。どうぞご自由にご想像ください、でもそれは、この記述はフィッシング・ゲームであってほしいという色眼鏡越しに見ているからそう見えているのであって、神経衰弱ファンが読めば、これこそ神経衰弱の世界最古の文献史料で、江戸時代中期にすでに日本にこの遊技法が存在していたことが証明されたとなる。貝合せのファンなら、これは場札と場札を合せる貝合せ風の遊技法を書いたものだとなる。つまり、このあいまいな文章自体から特定の遊技法の記述だと客観的に判断することはできませんね、ということである。

また、細かな表記の問題であるが、この書で、「かう」「おいてう」「よみ」では「かうかるた」「おいてうかるた」「よみかるた」ではないのに、なぜ「あはせ」だけが「あはせかるた」と「かるた」が付いて表記されるのか分からない。「哥留た(かるた)」という不慣れな、他の例のない異様な表記にした理由も分からない。賭博系のカルタの場合は「加留多」か「賀留多」であり、「哥留多」や「歌留多」は歌合せかるたの表示法である。「合せ哥留多」という表現には鰻重に箸ではなくナイフとフォークが付いてきたような、ゴルファーが野球のボールをピンに乗せて打とうとしているような、なんともちぐはぐな違和感がある。カルタ遊技について知っている者はこういう表現を絶対にとまでは言わないがまずはしない。

以上、要するに、この文章を素直に読めば、貝原の説明は簡単過ぎて、またあいまい過ぎて、遊技法の理解に必要な肝心な部分の説明が抜けていて、どういう遊技法を説明しているのか、文意不明で分からないのである。試しにこの文章を江戸のカルタに関する先入観のない現代人に読ませて、文意をどう理解するかを尋ねてみるとよい。どのような遊技が紹介されているのか想像もつかないと思う。貝原の記述の信頼性は揺らいでいる。

自分の説明がツボを外していることは貝原も自覚していたのであろうか。「其しな又、さまざまありて、しろうとの、知りがたき、事なり」として自分は博奕の「しろうと」だからよく分からないのだと開き直っているが、ここに貝原の確信のなさが透けて見える。結局、この文章から分かるのは、宝永年間(1704~11)の、多分福岡に、「二」と「二」を合せ、「五」と「五」を合せるカルタの遊技があり、それを貝原が「あはせ哥留た」と呼んだという事実だけである。それ以上の意味、意義をここから読み取るのは、その読者の希望的観測であって、文献史料の客観的な解読法としては適切とは思えない。

貝原は果たして本当に自分が書いている「合せカルタ」の遊技を現場で実見したことがあるのだろうか。いや、玄人の営む賭場でのカルタ博奕の現場をみたことはあるのだろうか。この程度の文章でカルタ遊技について読者に伝わると考えていたのだとすると、それはあまりにも博奕の現場に暗い。下賤な博奕などは伝聞でこの程度のことを聞けばそれで十分に分かったことになるというのは、昔も今も、社会の実相を知らない知識人の持つ過剰な自己幻想である。貝原は伝聞で自分の知らない博奕の世界のことを書いたのであるが、これで説明として十分かどうかが自分自身で採点できていない。貝原は、福岡、黒田藩の藩士であり、儒家であり、本草家であり、封建社会の倫理を説く倫理家であり、教育者である。このようなエリートが、下賤な博奕の世界のことに通じていないのはごく当たり前の現象であるし、特に批判するべきことでもない。ただ、こうした事情があるとすれば、その調査と記述の信頼性は厳しく判断されなければならず、貝原の記述は不完全な伝聞証拠だという評価にとどまることになる。貝原は高名な大家であるからその記述は信頼できると判断するのは愚かなことである。

そうだとしたら、さて、貝原がどこで、誰から取材した話を基に書いたのかが問題になる。江戸時代中期、宝永年間(1704~11)には、日本の各地に独自のカルタ文化が花開いていた。江戸、京都、大坂、名古屋などでは遊技の名称も、使用するカルタ札も、遊技法も、賭金の方法も独自に発展していた。これ以外の土地でも、例えば貝原が居た福岡などでは発達の様相が少しは変わっていたと思われる。貝原の記述にはそれを窺わせる情報が乏しいが、カブ系の「かう」や「おいてう」の博奕を四十八枚のカルタで行うと書いてあり、江戸では、これを「カブ」(九が勝数)や「キンゴ」(十五が勝数)と呼んでも「オイチョウ」とは呼ばなかったから、取材地は生涯で十回以上滞在した経歴のある江戸ではなさそうだ。二十四回も行ったことのある京都かと思うと、関西地方で流行した、「馬」と「キリ」の札を除いて一組四十枚、「紋標」はすべて「ハウ」の青色一色のものを四回繰り返したカブ札について一切触れていないので、ここでもない。消去法で残るのは地元の福岡、博多か滞在歴のある長崎である。私は、西日本でのカルタ賭博の実情に詳しい、博多の町の取り締まり関係者からの取材であったろうと推測している。儒教倫理を説く貝原であるから、博奕は悪であり、カルタ博奕は許しがたいとの思いが先行し、共鳴し合える取り締まり当局者を信頼して記述したのだろうけれども、この記述を読む限りでは十分に適切な説明を受けていたのかどうかが不明であり、悲しいかな半可通のままで書いているので、文意がよく分からない文章になっている。

このこと以上に私が気にしているのは、そもそもこの書は、元禄年間(1688~1704)のかるた文化の大激変期以後の宝永年間(1704~1711)という時期に、たぶん福岡であろう一地方におけるカルタ博奕を書いたものであって、貝原には、この時期の眼前の社会問題を論じてはいても、それ以前の、激変期の元禄年間(1688~1704)以前、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)のカルタについて、中心地の京都、大坂や江戸での実状を調べたり、それを論じようとしたりする意思が感じ取れないことである。これまで繰り返し指摘してきたように、この書の「合せ哥留た」に関する不完全な記述が、江戸時代中期、宝永年間(1704~11)の西日本のある地域で「合せ」と呼ばれる遊技が生まれていたという事情を、伝聞によって間接的に、おぼろげに伝えていると理解するのはできるとしても、これだけの文章から、四半世紀以前の『雍州府志』で紹介されている「合せ」が、そのゲームの物質的な基礎である「四枚絵合せかるた」もまだ登場していない時期だったというのに、フィッシング・ゲームの遊技法が京都、大坂にあったと解読することは、今の私にはできない相談である。

いずれにせよ、貝原は不知の世界のことを書いたのであり、記述の信頼性はあまり高くない。『教訓世諦鑑』は、全体としての評価はいざ知らず、少なくとも「博奕」の項は、カルタ遊技史の文献史料としては第一級のものとは言えない。このような文献史料を基礎に置いて歴史像を立論するのは危うい。大いに危うい。

研究室が、今後も『教訓世諦鑑』を信頼してそれに依拠するのであれば、その第三「博奕(ばくえき)」の全編について、カルタ博奕に続いた骰子博奕や、その後ろに書かれた雑な諸勝負の部分に至るまで素直に読み、書誌学的な検討も含めた全面的な再検討と鋭利な解析を加えて、その史料としての信頼性を納得させる研究成果を公表されることを望みたい。

[1] http://www.geocities.jp/sudare103443/room/tenji/tenji-top.html

[2] 増川宏一『ものと人間の文化史40 賭博』Ⅰ~Ⅲ、法政大学出版局、昭和五十五、五十七、五十八年。