四枚絵合せかるたでは一組の札が合計二百枚、ないし四百枚になって大部に過ぎるので、実際に遊技する際には一組の札を全部使うのではなく、貝覆の遊技法と同じように、一部の札に絞って少ない枚数で遊技して、ゲームをスピードアップするとともに札を釣り取りやすくする遊技法の改良が起きた。それに応じるように、絵合せかるたの札の構成にも変化が起きた。歌合せかるたの標準的なボリュームである二百枚構成に準じたものがある。図像は五十種ということになる。あるいは、元来の絵合せかるたのボリュームである百枚構成で図像は二十五種のもの、思い切って規模を縮小して五十枚構成に近い四十八枚構成で図像が十二種、つまり十二紋標のものが作られるようになった。

絵合せかるたは二枚が同じ図像であるものが増えていたが、これを二組で合体させると同じ図像の札が四枚あるものになる。これでゲームに支障が出るのではないが、いかにも単調である。私は以前に石川県金沢市の石川県立歴史博物館で、屏風に貼られた草花の図像が百種で、合計四百枚という「草花絵合せかるた」を見る機会があった。上流階級の遊技に使われたと思われる優雅なかるたであったが、デザインとしてはいかにも退屈であった。

そこで、一紋標が四枚の札の価値に高低の差を設け、価値の高いものの図像は一層丁寧に、彩色も多くして豪華な感じを出したり、何か特別の付属品の図像を加えたりして、図像の精粗の差を設ける例が増えた。世に名高いのは「花鳥絵合せかるた」であり、各々の紋標の四枚のカードの中で一番高位のものに鳥、動物、器材等の図像を加え、あるいは日、月、星、雷光のように空で光るものなどが加えられた。また、能や狂言の曲目を集めた「能楽絵合せかるた」や「狂言絵合せかるた」では、高位の札には演者の図像があり、低位の札には単に舞台で使う大小の道具だけが描かれたりした。

四枚絵合せかるたの登場で変化した札のデザインのもう一つのポイントは、個々の札に点数を配するようになったことである。一つの紋標が四枚の札の図像に精粗の差を設けたことが点数の差の表記を産んだのか、逆に点数の差がまず書き込まれて、それに応じて図像に精粗の差ができたのかは分からないが、点数が配されることで、価値の高低の差が明確になった。比較的に多いのは、高価値札に平札の十倍の点数を与えるタイプのものである。

ただし、この変化には、大きな壁を乗り越えなければならなかった。翻って考えてみると、貝覆(『雍州府志』刊行の時期には「貝合」と表記。)の遊技は、蛤貝表面の模様を手掛かりに対になる貝殻を探す遊技である。海外から伝来のカルタは、遊技への参加者に配布される札の内容が他の参加者には分からない、裏配りの遊技具、不完全情報開示遊技であるが、貝覆は、貝殻表面の模様は全参加者に開示されており、その情報に基づいて選び出した二枚の貝殻を実際に合わせてみて、それがぴたりと合うかどうかを調べる、表配りの遊技具、完全情報開示遊技であるが、後に、貝殻の内側に図像や言葉を表現して、それを見れば実際に合わせるまでもなく正解か不正解かが分かるように工夫された。それならば、一番簡明なのは貝殻の内側に数字か仮名を書けばよい。場に広げられた貝殻の中から対であろうと判断して取り上げた二枚の貝殻の内側に、「三」と「三」、「五」と「五」、あるいは「い」と「い」、「か」と「か」があれば正解だとよく分かる。だが、貝覆ではそれでは駄目なのであり、数字や仮名ではなく源氏物語の巻名のような雅な言葉や源氏絵の雅な図像が描かれる。巻名を文字ではなく、源氏香の図で示すこともある。貝覆は数字を好まない遊技具である。そしてこの貝覆遊技の精神も絵合せかるたにしっかりと受け継がれている。絵合せかるたの遊技は数字と無関係に成り立っており、数字とは無縁の遊技である。

一方、海外から伝来したカルタは、紋標と「紋標数」が基本的な構成単位であり、遊技は「紋標数」として記号化された数字をめぐって展開される。「読み」では、「紋標数」の順に「一」「二」「三」と払われる。「合せ」では、同じ紋標では「紋標数」が上のものが勝つ。「かう」「ひいき」「うんすんカルタ」などはもろに「数字」の勝負になる。

これに対して、日本式のかるたでは、数字が関係してこない。もちろん遊技終了後に各人が獲得した札の枚数を数えて勝敗を決めるときには、獲得した枚数という数字が使われるが、遊技の進行の最中には、数字は関係ない。日本式のかるたは数字が支配しない遊技であり、そこが、常に数字で動く商人の世界は違う雅な上流階級の遊技の世界という印象を与えているのである。だから、個々の札に固有の点数が付いて、大きな点数の札を釣り取った者の方が勝ちとするタイプの遊技法は、上品な遊技の品位を落とすことを意味してしまい、いかにも当世風の計算高い遊技文化に変身することを意味する。それは、和風の家で洋風の生活をするような違和感を産む。人々がその壁を乗り越えて納得し、新しい遊技法に慣れてそれが社会的に流行するには、数字の遊技を是とする有力な文化発信の場所があり、そこから相当の時間をかけて情報が社会に発信される必要があるのである。

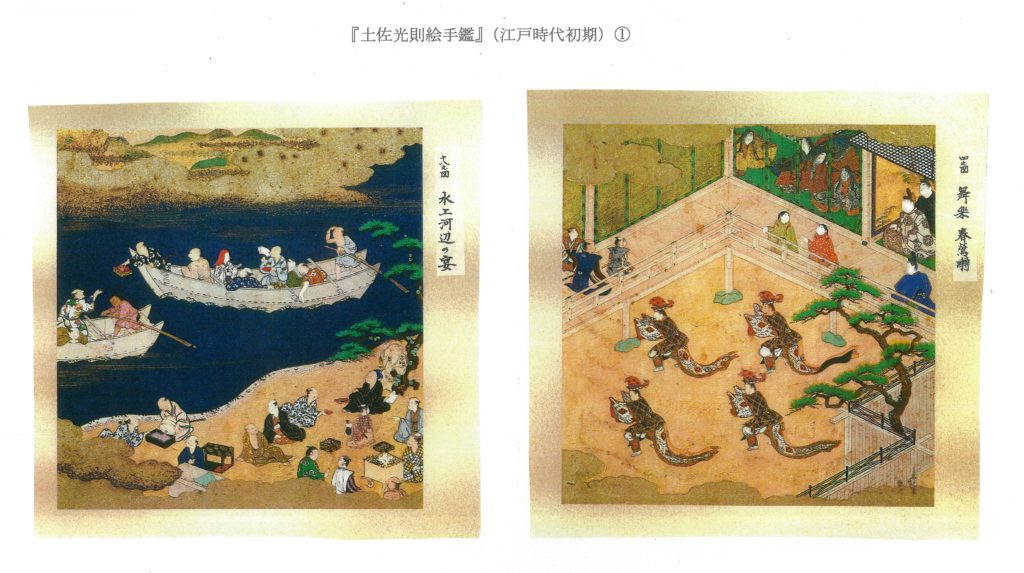

海外から伝来したカルタの文化に関して言うと、安土桃山時代には、肥前、名護屋の朝鮮の役の本営に集まった膨大な数の武士、兵士、傭員たちがカルタの遊技を知り、朝鮮の役の終了後に京都、大坂に帰還してその情報を広めた。その後、カルタの遊技は、上級の武家や後水尾天皇の宮廷などで遊ばれ、そこを発信基地として京都、大坂中心に広まった。それが江戸時代初期(1603~52)、大坂の陣以降の平安な時代になると、六條、島原、祇園などの京都の遊里で遊女の遊客への饗応の遊具として用いられるようになり、いわば遊里が情報の発信基地となって、乗客の上級武家や公家に加えて、町衆にも広まった。そこでは、公家やそれに倣う武家の好みで、和歌、文芸を中心にする伝統文化が尊ばれ、数字を操作して勝負を決める下品な遊びではなく、文芸の香りの高い遊技の文化が大事にされて、日本式かるたが急速に普及した。その様子は当時盛んに制作された数々の邸内遊楽図屏風などに見ることができる。

それが、江戸時代前期(1652~1704)になると、遊里の上客は急速に経済力を強めた町衆の商人に移り、彼らは面倒くさい文芸の教養の遊技よりも数字と損得の計算の遊技を好み、こういう遊客の好みに合わせて、数理に基づいて頭を働かせ、多少の賭博性を持たせることで興味が深まる「カルタ」の遊技が好まれるようになった。ここに文芸的な二枚絵合せかるたから数理の四枚絵合せかるたへという大きな転換が生じて、遊里を主要な情報発信基地として京都、大坂の町などに「かるた」の遊技が広まったのである。