第四の疑問は、これは今まですでに多くの人によって指摘されてきた点であるが、この「歌群」には当初歌集の名前がなく、定家の死後、子孫によって歌人と和歌に入替が行なわれ、また『百人一首』または『小倉百人一首』とする呼称が付けられて世に広められたという経緯がある。昭和後期(一九四五~八九)になって、『百人秀歌』という類似の歌集が発見されたが、両者の母体となった「歌群」は定家の在世当時に定家自身によって編まれたものであると思われるが、冷泉家の秘するものであって世の人に知られずに過ごした。

なお、『百人秀歌』という歌集の名前も奇妙である。ここに収録されている和歌は「秀歌」撰ではない。『冷泉家本百人秀歌』の内題は、まず本文と同じ大きさの文字で「百人秀歌」とあり、その下に、小さな文字で、「嵯峨山庄色紙形」と「京極黄門撰」が二行に書かれている。これを見ると、この巻子を模写した者は、「百人秀歌」を正規の題名に考えたが、模写の原本に残っている旧題名の「嵯峨山庄色紙形」も「京極黄門撰」も捨てがたいのでこれを副題のように残して下部に書いたということであろう。あるいは、これを模写した際の原本自体がすでにこういう『百人秀歌』を主題に掲げる表記であったのでそれを単純に模写したのかもしれない。

いずれにせよ、「嵯峨山庄色紙形・京極黄門撰」がこの歌集の旧題であると思われるが、『嵯峨中院障子色紙形』という『明月記』記載の題名が、なぜ、『嵯峨山庄色紙形』に変化したのか。もともと宇都宮頼綱の「嵯峨中院」と藤原定家の「嵯峨山荘」は二軒が近くに建っていたが、為家が頼綱と定家の両方から相続した後には、両者を合わせて一体と考えて「中院山荘」と呼んだようである⁷。一方、後代の人となるが、二條流再興の中心人物、頓阿は『井蛙抄』で「嵯峨の山庄の障子に、上古以来の歌仙百人のにせ繪を書て、各一首の歌を書きそへられたる。更に此うるはしき體のほかに別の體なし」としている。つまり、「嵯峨中院」は古い時期の呼称なので、後代に写本を作成した際に新しく「嵯峨山庄(荘)」と改称した名称に表記されたのではなかろうか。そうだとすると、これはごく自然な改称であって、結局、「嵯峨中院」と「嵯峨山荘」は同じ物件の時期によって変化した新旧二つの名称であることになり、『嵯峨中院』と別に『嵯峨山荘』があって双方に色紙形の「小倉色紙」が一組ずつあったとする従来の通説は再検討を要することになる。そして、藤原為家から三男の冷泉為相に伝わった巻子が当初は『嵯峨中院山荘障子色紙形』であったとすると、為家の死後に、その側近に居た、この題名だと宇都宮家の歌集のような響きになることを嫌がったのであろうか、御子左家のものらしい題名にしたいと考えた者(例えば為家の後妻の阿仏尼)によって「嵯峨中院山荘」がその時期の新呼称、「嵯峨山庄(荘)」に改められ、定家の嵯峨山荘では障子に色紙を飾ることがなかったので「障子」が削除されて、『嵯峨山庄(荘)色紙形』になったものと推測される。その後に生じた「嵯峨山庄」と「嵯峨山荘」の表記の揺れも、二條流の権威者、頓阿に「嵯峨山庄」と書いた例があり、後進がそれと冷泉流の「嵯峨山荘」との間でふらついたと推測すれば落ち着く。

また、「京極黄門撰」にも問題がある。「黄門」は中納言の唐名であり、定家は晩年の貞永元(一二三二)年に念願の「權中納言」に昇進しており(但し、同年中にトラブルを起こして取り消された)、「黄門」は誉れの呼称ではあるのだが、「京極」は為家の次男、つまり定家の孫に始まる家名の一つであり、定家や為家が「京極黄門」と名乗ったとは考えられない。京極家の関係者が定家や為家の死後に自家と先祖の定家との関係を誇示するように「京極黄門」と呼称することはあっても、生存時の定家はこのようには名乗っていないと思われる。また、定家から継承した子息の「藤原為家(二條為家)」とその子孫の二條流の者や、為家の三男「冷泉為相」とその子孫の冷泉流の者がこのように呼称したとも思いにくい。

また、同じ理由で、この巻本が、定家の子息、藤原為家によって整理、筆写されたものとも思えない。つまり、「嵯峨山庄色紙形 京極黄門撰」と言う表題も、定家自筆の原本のものではなく、定家の死後に歌道関係の資産を相続した為家のものでもないと思われる。これは単なる推測であるが、私には、為家から、後妻の阿仏尼を経て三男の冷泉為相に相続され、時雨亭文庫に秘蔵されるようになった歌集には「嵯峨山庄色紙形」と言う表題があり、それを当時冷泉家と良好な関係、交際のあった京極家の関係者が借用して筆写した際に、さらに「京極黄門撰」を加えたものに見える。ここで、「京極黄門筆」とせずに「京極黄門撰」に留めたのは、藤原定家自筆の記録がすでに行方不明で、黄門「撰」であることは確かだが黄門「筆」のものを実際に見て書写できた訳ではないという苦しい弁明であったように思われる。

なお、時雨亭文庫調査員の大山和哉は、時雨亭文庫から、江戸時代中期の冷泉家の当主、冷泉為村が模写した『百人秀歌』に歌人名の記載がなくて「定家様(ていかよう)」の書体で和歌本文だけを連ねたものがあることを報告して、今日では伝承も途絶えて幻となっている定家自筆本であるが、為村のいた江戸時代中期の冷泉家には保存されていて、為村がそれを直接に書写したのではないかと言う推測を述べている(『百人一首への招待』)。だが、私にはそれを肯定する論拠も否定する論拠もない。爲村が何を考えたのかを大山の様に判断する史料がないのだから、江戸時代の為村が実際に鎌倉時代の定家自筆本を模写したのか、それとも、江戸時代にはこれは実在しないのに、冷泉家にこそ始祖の藤原定家の遺品がある評判に乗じて、幻の藤原定家自筆、歌人名記載のない「小倉色紙」歌集の原本が存在するかのように装って新たに創作し、冷泉家本家伝承説をさらに強化しようとしたのか、どちらであるか分からない。大山の様に空想の翼を広げることはできないので、ここでは大山による推測をそのままに紹介しておこう。ただし、定家が宇都宮頼綱に和歌の色紙を贈る際に、選抜時か、色紙贈呈後に、控えとして和歌の記録を残すことは大いにありえたと思われるが、そこで歌人名を省いてメモにしたとは思いにくい。この、「和歌本文だけの巻子」というものは、後世、小倉色紙の流行を見た時代に、誰かが、いかにも定家が当初からそういう制作の構想で和歌本文だけの「小倉色紙」とその控えを作ったように見せかける、小倉色紙の記載形態と平仄をあわせて後出しをした怪しげな神話からの作品の様に見えるが、さていかがであろうか。それに、為村は江戸時代中期の人で、彼の存命中には時雨亭文庫にこの決定的な物品史料があったのだとすれば何か記録が残っていると思われるのであって、冷泉家の威厳を証明する宝石のように光輝く最重要な伝来の宝物が、その後、煙のように消えてしまって記録一つ残っていないというのも、冷泉家の厳格な物品管理を想定すると不自然に思えるが、さていかがであろうか。

もう一つ、古い時代の歌集の題名であるが、『冷泉家本百人秀歌』は、『嵯峨山庄色紙形』という題名の巻子に『百人秀歌』を増補したものであり、原本は、何代か前の書写者の時期までは『嵯峨山庄色紙形』であったと推測される。その後、全体的に言えば、「嵯峨山庄」が「嵯峨山荘」に小変化した後に「小倉山荘」や「小倉」に変わったし、「色紙形」が「色紙和歌」に変わったりもしたが、大筋はこの範囲での変化にとどまり、兼載本は『小倉山荘色紙和哥』であり、足利義尚本は『小倉山庄色紙和歌』であり、建部傳内本は『小倉山荘色紙和歌』であるが、堯孝、東常縁、三條西實隆などの二條流系の歌人は皆揃って『百人一首』と呼称している。二條流の歌人たちは、『百人一首』が定家の歌道の真髄を伝える歌集であり、それは正統な後継者である二條流に使わる秘密の歌集であり、それを保有することが二條派の正統性の証拠であり、さらに、この歌集にはその内容を二條派の当主と最高の門人にのみ口頭で伝授する「百人一首伝授」があり、これも門外不出、二條流の正統性の証拠であると主張するようになったのである。その時期は、鎌倉時代末期から南北朝期と想定される。

その時期は、後醍醐天皇の力が強まり、鎌倉幕府が亡び、王朝復興の機運になっていたのであるから、後醍醐朝廷と近しい関係にあり、南朝を支持していた二條流は、過去に承久の乱の後、鎌倉幕府をおもんばかって後鳥羽上皇一派を『百人秀歌』から追放し、その一派を歌壇から駆逐した定家や為家のやり方を反省し、改めて勤皇の志を強め、『百人秀歌』を改造し、三人の歌人を削除して後鳥羽院、順徳院を復活させることで、尊王で、百人ぴったりの歌人の歌集として、『百人一首』を創造したのであろう。これは私の推測、研究を進めるための作業仮説にすぎないのであるが、こう考えると、後醍醐天皇支持派で売り出す二條流としては、当時の風潮を読んでなかなか巧みな戦略であったと思える。ただし、その際には、「はるすぎて」の和歌の歌人は従来通りに「持綩天皇」と表記していたが。

一方、冷泉家側は、自派こそが定家の歌道の正統な後継者であると自認していたが、『百人秀歌』は秘密の歌集であるから、二條流の『百人一首』による攻撃に対抗してこれを表面に出して防衛することで正統性の根拠とすることができず、やむなく、二條流の歌集に合わせて、歌人を百名に絞り、後鳥羽院と順徳院を加えた冷泉版の『百人一首』を創作して対抗したのであろう。いわば相手の土俵の上に乗って争ったのである。そして、冷泉家は北朝を支持していたので、こうした立場の冷泉流が戦乱の勝者、足利幕府側に重用されたという経緯がある。そこでは当然、「持綩天皇」である。しかしその後、足利時代が進むと、足利幕府の力が弱まり、戦国時代に突入し、逆に皇室の力が強まり、それに伴い、三條西實隆、細川幽斎、中院通勝らの宮廷歌人の活躍もあって、「持統天皇」とする二條流公家歌人の一派が主張する表記が、はじめは宮中で、次いで京都などの市中で優勢になっていったと思われる。いつしか宮廷内部で行われるようになった「百人一首伝授」の席で、教示する後水尾天皇自身から「持統天皇」と発声される迫力は極めて強力なものであったことだろう。

そして、江戸時代に入ると、単純な名称にした二條流の戦略の勝利で、同派の唱える『百人一首』が広く通用するようになり、ついにはライバルの冷泉家筋の歌人の中から、時雨亭文庫に保存されていた歌集を元にして、内容は『百人秀歌』であるのに歌人を入れ替えたうえに百人に整理して、『百人秀歌』に近い『百人一首』と言う題名の歌集を仕立てる者が現れる事態となった。こちらの方が古い表記で発祥に近いと主張したのであろうか。そうだとすれば、偽物同士の本物争いという笑うに笑えない事態になってしまうが、この時期に、基となった『百人秀歌』は忘れられ、数百年後の昭和後期‘(一九四五~八九)に再発見されて議論されるようになるまで誰も知らないと言う事態になってしまったのである。私はこういう歴史の展開を想定しているが、さて、大山和哉などはどうご研究をなさってどうお考えなのであろうか。

だいぶ脱線したので元に戻ろう。私の想像しているところでは、この模写本が意味するところは、「嵯峨山庄」には「藤原定家撰」の「色紙形」をした「和歌」があり、それを一巻の書にまとめたということである。「嵯峨山庄」が定家の小さな別荘なのか、宇都宮頼綱の豪壮な邸宅なのかは分からないが、常識的に判断すれば後者であろう。いずれにせよそこを訪れて色紙群を拝見した者がいた。宇都宮邸の場合は、何回か公家衆などが招かれて拝見したとする記録がある。そして、その際に百一枚の色紙が一度に開示されていたのか、何回かに分けて展示され、そこに何回か通い詰めて「歌群」の全体を把握して記録したのかも分からないが、色紙群を拝見して筆写した者がいて、後に歌順を年代順に整理して、歌人名を特定して巻子仕立てにしたのであろうか。そして、それが何回か転写されていくうちに、最後に『百人秀歌』という題名を附加して歌集仕立てにしたという可能性もある。その一例であるが、「嵯峨中院」を岳父から相続し、「嵯峨山荘」を実父から相続した為家が、この二軒を併合して命名した「嵯峨山荘」という名称に決めたのかもしれない。あるいは、当初はこの巻子は『嵯峨中院障子色紙形』ないし『嵯峨中院色紙形和歌』と言う題目であったものを、後世、何回目かの書写の際に、これは秀歌の集まりであると感動したその書写者が「百人秀歌」と付記したのかもしれない。私は、こうした様々な可能性の中で迷わされて過ごしてきた。

だから、この「歌集」ないし「歌群」の、原題は『明月記』に記載のとうり『嵯峨中院障子色紙形』から『嵯峨山庄色紙形』になったのではなかろうかという思いは消えない。私のこの思いのもう一つの論拠は、『百人秀歌』なのに「百一人」が登場するという食い違いである。これが単に、藤原定家が宇都宮頼綱に贈った歌人名の表記のない『嵯峨中院障子色紙形』という色紙和歌の集まりであれば百一人であってもよいし、「詠み人知らず」の和歌をそのままで収録しても、同一人の和歌が二首入っていても差し支えないが、「百人」と歌人の数に焦点を当てた歌集名に編集すると、「詠み人知らず」では不都合なので「柿本人麻呂」のように作者を固定した先例を採用する必要が出て来るし、実際の詠み人とは別の歌人名を宛てて百人を揃えるという細工も必要になる。この点も、「百人」秀歌という題名と内容との食い違いが気になるところである。

このように疑念をもって見てみると、歌人名の表記にも疑問が生じる。「柿本人麻呂」は「柿本人丸」と表記されるものが多かったが、この他にも誤解が何カ所かに見える。私には、定家と目される「歌群」の選抜者がこういう軽薄な誤解をするとは思えない。これも、後に整理して巻子にした者の修行未熟が招いたミスではなかろうか。

また、『百人秀歌』の定家作の「詞書」、奥付には「上古以来歌仙之一首、随思出書出之。名誉之人秀逸之詠、皆漏之。用捨在心、自他不可有傍難歟。」とあり、定家自身が「思い出したところに従ってこれを書き出した。名人の和歌、秀逸な和歌を多く書き漏らしたが、採否は私の心のままに決めているのであって、傍らからあれこれ難じるのはお断りする」と言っているのであるから、「秀歌」を集めたとする題名はこの定家自身による奥付の趣旨とも矛盾する。ただし、定家は他の歌集でも同じ遁辞を用いており、ここには深い意味はない常套句であるとする理解もある⁸。私の想定では、定家が頼綱に色紙とともに贈った自筆の『無題』あるいは『嵯峨山庄障子色紙形』と題された巻子を第三者が写した際に、百一人の歌集であるのに『百人秀歌』という未熟な題名を付け加えたものと考えられる。そしてその時期は、二條流の筋から『百人一首』という題名のものが世に出てきた室町時代で、それへの対抗から、冷泉家の秘蔵する巻子のほうが本筋だと主張しようとして、「百人」という二條流の作った用語の土俵に上がってしまい、歌人名も百人を整えたという事情なのであろう。

他方、二條流は『百人一首』をもって本流、家元の証しとし、それを劇的に再発見し、本家の格式において「百人一首伝授」の儀式を執り行い、三條西家、中院家、細川家などの尽力で朝廷に入り込み、ついには天皇自身が「御所伝授」とされる「百人一首伝授」をおこなう事態を作り出し、定家流の和歌の道の本家、家元となることができた。

つまり、『百人一首』や『百人秀歌』と題された歌集は定家在世中にはまだ世に存在していなかったのではなかろうか。いや、これはそもそも定家や為家にとって「歌集」だったのであろうか。そうではなく、「歌の家」である御子左家の歌学の教材となる和歌のサンプル、「歌群」であったのではなかったのだろうか。そしてそれが、室町時代に新たに編集され、『百人秀歌』と題する和歌集の設(しつら)えに変化されて再デビューして、その後、『百人一首』という表題を与えられた和歌集ではなかろうか。

ここでもう一度、塚本邦雄を考えたい。塚本は、若年の頃から定家の『百人一首』に否定的で、それが江戸時代に「かるた」の遊戯に用いられて人口に膾炙(かいしゃ)し、ついには名歌集として称賛を浴びて通用していることへの違和感をあからさまにした。そして塚本が取り組んだのは、定家とその子孫が設定した百人の歌人、百首の和歌と言う土俵の上で、『百人一首』の選者が選んだ凡歌ではなく、平安時代の百人の優れた歌人を自ら選んで、その百人の歌人が詠んだ名歌をこれぞ王朝文芸の精華であると示すことであった。ただし塚本はこの『王朝百首』では、実際には九十四人の歌人の和歌九十四首を選ぶにとどまっており、六首は「在原業平朝臣」、「紀貫之」、「藤原定家(權中納言定家)」、「藤原良經(後京極摂政前太政大臣)」、「式子内親王」、「源実朝(鎌倉右大臣)」の和歌の内から各々もう一首ずつを選んで再登場させた。これでは九十四人百首である。百人で百首と言う構成には塚本の歌学上では必然性も必要性もがなかったのである。

また、後年の『新撰小倉百人一首』⁹では、『百人一首』の歌人百名をそのまま残して、他に作品が残っていないので和歌を変えようがない「安倍仲麿」と「陽成院」の二人を除いて九十八人に関しては、定家撰の凡歌に代えて、それらの歌人の生涯の名歌に置き換えるという、はなはだ挑戦的な設(しつら)えにしている。塚本は、百人の歌人につき、定家の選んだ『百人一首』の和歌を凡歌、低調と非難し、それとは別の和歌を選び直しているが、ここでもなぜ百人という数であるのかは説明されていない。塚本にすれば、百人を選んだ定家の土俵の上で対抗するのだから当然に百人なのだろうけれども、それではなぜ定家は百人でまとめたのか。今ではよく知られているように、定家撰の『百人秀歌』は百人ではなく百一人、百一首であった。百人にするつもりで始めた作業が百一人になったのだとすれば、それを無理に百人に絞りこまなくてもよいではないか。そして、もしそこにさらに「後鳥羽院」と「順徳院」の二人を加えたいのであれば、そのまま足して百三人にすればよいのに、なぜ、『百人一首』は百一人中の三人を削除して二人を入れて百人という人数のつじつま合せをしたのか。百人という土俵の設定には、この数を死守しなければならないいかなる理由があったのか。この点について、塚本の考察を知りたいと思った。

そして、ここで奇妙なのは「安倍仲麿」と「陽成院」である。この両名は、いずれも、『百人一首』に採用された和歌一首だけが残されていて、他の作品は伝わっていない。安倍仲麿は中国に居たので和歌が残っていないのは不思議ではないが、陽成天皇は文芸に暗かったわけではなさそうであるし、在位も長かったのであるから、歌合せなどの作歌の機会も多く、和歌がもっと残されているはずなのに消滅している謎の歌人であり、そこには帝位をめぐる争いがあり、帝位を奪われた陽成天皇は和歌の世界からも追放されて、歌人としての業績が抹殺されたのではないかという疑問が生じる。塚本も困って、この両名については『百人一首』の和歌を転記するだけであった。定家は、なぜ、このように例外的な者を歌人として認め、平安時代、鎌倉時代の著名な歌人を落としたのか、まったく奇妙であるが、塚本はこの辺の事情についても説明はしていない。

これと微妙に重なるのが収録された和歌の順序である。『百人一首』の歌順の異同を最初に問題にしたのは田中宗作の「如儡子の百人一首注釈書について」¹⁰であり、そこで田中は、和歌の配列が異なる、「京極黄門」撰の『百人一首』について言及した。これに依拠した如儡子の注釈本は、江戸時代初期、寛永十八(一六四一)年のものである。田中の問題提起を継承して私は、昭和の末期に、江戸時代初期には、今日の標準的な配列の『百人一首』と、それとは別異の配列である『百人一首』があり、前者は二條流の系統の歌書に伝わるもので、細川幽斎らによって宮中に持ち込まれ、「百人一首伝授」を通じて正統の地位を得たが、後者も冷泉家の家中に秘蔵されていた『嵯峨山庄色紙形』を基にして制作されたもので冷泉流の系統で有力であり、本阿弥光悦や角倉素庵らによって拡散され、市井ではむしろこちらのほうが正統と思われた時期もあることを解明した。冷泉流の歌順は『百人秀歌』のそれに近い。そして、両者の違いは和歌の本文にも及んでおり、もっとも明白なのは三條院の和歌の上の句で、二條流では「心にもあらで憂き世にながらへば」であるところ、冷泉流では「心にもあらで此の世にながらへば」である。

問題なのは、江戸時代初期までには、二種類の歌順の『百人一首』が併存していたという事実である。和歌集というものには、その編纂の意図、テーマがあれば、それを表するように歌が並べられるものである。そうした意味で、歌順は大事な情報である。だから、通常の歌集では、歌順は一種類で、相異なるものが二種類併存することはありえない。逆に言えば、歌順が二種類併存しているということは、『百人一首』の編集の方針、テーマが謎で、さまざまな理解が可能であって、結局、不分明であったことを意味している。そして『百人一首』の場合は、この「歌群」が、一般にいわれているところとはまったく別の編集意図で編まれていたことを示すのではないか。ここにも私の疑問がある。

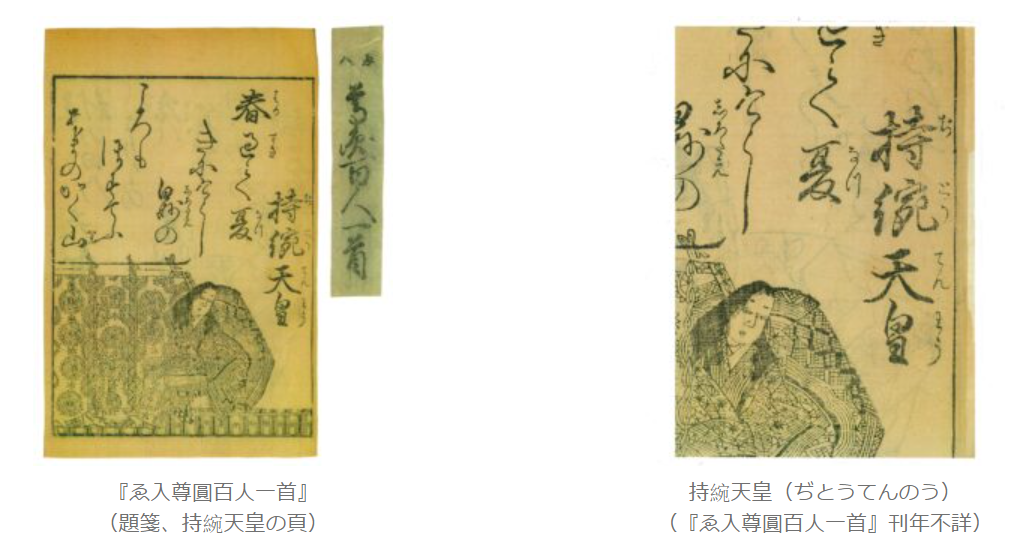

以上、大変錯綜した記述になって申し訳ないが、「古型百人一首歌かるた」での「崇徳院」絵札における畳描写の異変と「持統天皇」絵札での「持綩天皇」表記の発見を入口とする、私の『百人一首』発生史の理解である。この問題への気付きは、発生史解明へのドアであったが、その先には暗黒世界しか見えなかった。そこに飛び込んで、もがき苦しんだ結果がこれである。だから、このドアの存在に気付くことのなかった旧来の国文学史の業績からは、暗黒世界を照らす光のような学説も、せめてそこでもがき苦しんでいる際に導きとなる指導、助言でさえも得られなかった。素人の私は、多くの誤りを犯しながら探求を続け、この作業仮説にたどり着いたのである。物品史料に基いて史実を極めたい私としては、まだ史料的な根拠が弱い、まったく満足のいかない、いかにも頼りがいのない作業仮説であると思う。まさに私の頭の中にしかない仮説であって申し訳ないが、不十分な史料の展開、過激な表記の非礼にはご寛恕を乞いたい。そのお詫びの一端にもなるまいが、手元にある刊本、『ゑ入尊圓百人一首』(無刊記、但し『國書総目録』によれば、小川玉水亭書、小島岳亭画、天保九年刊)の一頁を紹介させていただこう。「春過て」歌の頁であるが、「持綩天皇」の歌人表記に「ぢとうてんのう」というフリガナがある。「持綩天皇」から「持統天皇」への転換が鮮やかに示されているという意味で過渡期を示す興味深い物品史料ではなかろうか。

⁷ 小川剛生「『百人一首』の成立—いつ誰が撰したのか」田渕句美子他編『百人一首の現在』、青簡舎、令和四年、七八頁。

⁸ 田渕句美子「『百人秀歌』とは何か」『百人一首の現在』、青簡舎、令和四年、三六頁。

⁹ 塚本邦雄『新撰小倉百人一首』講談社文芸文庫、講談社、平成二十八年。

¹⁰ 田中宗作「如儡子の百人一首注釈書について」『百人一首古注釈の研究』桜楓社、昭和四十一年、一一七頁。