吉海のかるた貝覆起源説にはもう一つ、奇妙な付属物がある。貝覆の後身である歌かるたはいとも雅な遊技であるから、賭博のイメージのある「カルタ」という用語が忌避されたというのである。これも古い時代の俗説で、史実ではない。ところが、貝覆起源説を唱えた吉海は、伊勢市の講演で、「『カルタ』(賭博のイメージ)という用語の忌避 1、語源の変更 外来語(ポルトガル)説から国語説へ 『軽板』 2、表記の変更 カルタ→歌留多→刈田 3、貝合(貝覆)との融合 雅化 伊勢物語『ついまつ』『歌貝』 貝覆からの変化 蛤→蒔絵→紙製 蛤型→駒型→長方形」と語っている。この指摘には史実の裏付けがない。だから吉海には、いつ、どこで、誰が忌避したのかが具体的に説明ができない。

まず、1の語源の問題であるが、吉海は何の根拠もなしにカルタが外来語だとしている。だが、慶長年間(1596~1615)に三万二千語に及ぶ日本語を辞書にまとめた膨大な『日葡辞書』には、カルタという日本語はない。先行した『羅葡日対訳辞書』にもない。ポルトガル人は、江戸時代初期の日本の人々がこれを新しく流行している遊技具の名称を示す日本語とは考えておらず、ましてポルトガル語に由来する外来語とは思ってもいなかったのである。他方で、『日葡辞書』には、さまざまな日本語の見出し語の説明ないし例文の中にcartaというポルトガル語が全冊を通じて二百回以上登場するが、それはすべて「言葉が書かれた文字のある紙片」を意味しており、木版印刷で図像を摺って絵具で着色した紙片を指す例はない[1]。cartaを日本語に翻訳すると、手紙、免状、請状などになってもカルタにはならないのである。なお、カルタにはもう一つ、新来のゲームの名称を意味する場合がある。「碁を打つ」や「将棋をさす」は、碁石を打ち付けるという意味ではなく碁という名称のゲームを行うという意味、将棋駒という用具をどこかに刺すのではなく将棋という名称のゲームを行うという意味である。同様に、「カルタを打つ」といえば、カルタというゲームをするという意味である。『日葡辞書』は、カード・ゲームの複数存在したであろう遊技法の名称には及んでいない。これは、囲碁や将棋の場合も同様で、複数成立している遊技法の具体的な名称は採録していない。だから、ポルトガル人が、日本人の話す「かるた」という発音の言葉を耳にしても、それをもっぱら特殊な遊技法の名称であると狭く理解して採録を見送った可能性はある。いずれにせよ、文禄、慶長年間前期(1592~1605)の日本語辞書に「カルタ」が登場しないのである。

これは、実に奇妙な状態である。ポルトガル人が何かの折にcartaと発音してもそれは日本人には文書を意味する言葉として理解されてしまい、遊技具のカルタは思いつかない。また、日本人は、「カルタ」遊技を好んでおり、それを遊技するするときには口頭で「カルタ」と呼んでいたが、日本人はその口語の単語がポルトガル語から伝来した外来語とは思っていなかった。少なくともそうした日本人の「カルタ」という発音を耳にしたポルトガル人は自国語からの外来日本語として理解することがなく、従って辞書に採取することをしなかった。つまり、慶長年間(1596~1615)には、カルタが日本語であったのかも無条件に認めることはできないのである。もしカルタが中国経由で伝来しており、この言葉について、ちょうど現代の麻雀遊技用語の「白板(ぱいぱん)」「立直(りーち)」「九連宝燈(ちゅうれんぱおとう)」などが日本国内で普通の日本語の語彙の一種として日本人の間で通用しているのに、中国語扱いで日本語の辞書に採録されないように、ポルトガル人は日本人が発するカルタという発音の語は中国語だと理解していたとすると、甚だぼんやりとした推測に過ぎないが、『日葡辞書』に収録しなかった理由が分かるような気がする。

要するに、カルタは正体不明の口語の言葉であったようである。カルタが外来語で歌かるたがそれを国語化したという吉海の指摘は、大正時代(1912~26)の新村出の提唱したポルトガル語からの外来語説をそのまま模倣しているのであるが、それはなお史料の裏付けのない、推測の域を出ない仮説である。なお、鎖国後には「カルタ」はオランダから伝来したという理解が広まり、出自の理解はさらに混迷を深めた。

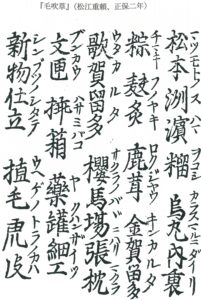

カルタは系譜が不明の口語なのであるから、それを文字で表現しようとすると、万人が共有する適切な文字が確定できない。そこに生まれる隙間を、様々な人が様々な文字で表現した。そのためであろう、カルタという口語には様々な文字が充てられた。かな書きの「カルタ」「かるた」があり、「加留多」もあるし、「加留太」も「賀留多」もある。「骨牌」も「紙牌」もある。「刈田」も「軽板」も「闘牌」もある。それには新着語に接した日本人の戸惑いが表れているのであって、そこに「蔑視」や「差別」や「忌避」や「排除」を見るのは、文化をそういう観点から見る偏った人の思い付きそうなことであるが、もちろん史実ではない。

いずれにせよ、『日葡辞書』を研究すれば、その不登載が思わぬ解明のきっかけとなるのであるから歴史は面白い。こういう勉強もしないのに訳知り顔で「蔑視」を基にした言い換えであるなどといえば、不勉強を露呈するだけであろう。

次に、2の表記の問題であるが、カルタという言葉は、江戸時代初期(1603~52)に、加留太ないし賀留太と表記されることが増え、それが江戸時代前期(1652~1704)に刈田と表記される例も少しあった。加留多という表記も出て来た。だが、これらはいずれも天正カルタとその後継を意味している。ずっと遅く、江戸時代後期の天保年間(1830~44)以降に書かれた喜田川守貞『守貞謾稿』巻之二十八には遊戯の説明があるが、そこに至ってもなお「カルタ 今、刈田の字を付す」とあってもっぱら天正カルタの説明があり、「花合(花あはせ)」と続いて次に「歌合(うたあはせ) つい松とも云ふ」とある。一方、歌かるたはこれと区別するために「歌加留多」と表記され、その後、歌留多と表記されるようになった。歌かるたの表記が「カルタ→歌留多→刈田」と変化したという吉海の説は史実に反する、自分勝手な空想の産物に過ぎない。江戸時代初期、前期(1603~1704)における表記の変化は、天正カルタの場合が正しくはカルタ→軽板→加留太(賀留太)→刈田→加留多であり、歌合せかるたの場合は「古今の札」→続松→歌歌留多→歌留多であって、吉海は多数の表記が生じた理由が分かっていないし、その理解する変化の順序も誤っている。天正カルタ系の呼称と歌合せかるた系の呼称がごちゃまぜにされている。そして、こうした表記の変化は、カルタという言葉には賭博の匂いがするので忌避したから生じたという吉海が想定したような考えは入っていない。そう解釈したのはもっと後の時代の有職故実家の偏見に基づく後付けの理屈であって史実ではない。

そして、3の貝合(貝覆)との融合であるが、「蛤→蒔絵→紙製 蛤型→駒型→長方形」という指摘も意味が分らない。「しうかく院」考案説で説明したように、江戸時代初期(1603~52)の歌合せかるたの最初の姿は小型色紙で正方形に近いものである。それが江戸時代前期(1652~1704)には、貝型かるた、将棋駒型かるた、扇面型かるた、櫛型かるたなどの変形のカードが制作されるとともに、歌人像付きのカードが作られ、それが徐々に細身になって長方形になったのである。だが、ここにも、カルタの形が賭博めいているので忌避して歌かるたは独自の形に変化させたという事実は全く存在しない。なお、江戸時代前期(1652~1704)に、木製で黒漆で覆われた「蒔絵」のかるたがわずかに残されているが、これは上流階級向けの特殊な奢侈品であって、「貝覆」の用具が、蛤貝から木製、蒔絵のものに代わり、それがさらに紙製のものに変わったという歴史は存在しない。改めて指摘するまでもないのだが「蛤→紙製→(特殊に木製、蒔絵)」である。

(三池カルタ・歴史資料館蔵)

つまり、1、2、3のいずれもが歴史の説明になったおらず、そのいずれにおいても、賭博系のカルタを忌避したという歴史上の事実は証明されていない。これはカルタに対する後世の偏見なのである。いうまでもなく、カルタは当初から賭博を伴う遊技であり、そういうものとして人々に受容されていた。それを好む人もいれば、嫌う人もいたことであろう。だが、それを忌避する気持ちが江戸時代初期、前期(1603~1704)の人々に広く浸透していたとは思えない。忌避という史実が証明できないのは当たり前といえばそれまでであるが、貝覆起源説は、その付属物もまた荒唐無稽である。

当時、「カルタ」が男性の好む遊技の具であったのに対して、「源氏物語歌合せかるた」などの「歌合せかるた」は女性の好む遊技の具であった。たとえば、鳳林承章の『隔蓂記』を読むと、慶安三年(1650)十二月八日の項に、仙洞御所で後水尾上皇が主催した遊興の宴の記載がある。そこにこうある。「御茶済、有御双六也。予亦與妙門主、打双六也。有十炷。御振舞之御勝負也。有絵双六、有加留多、種々御遊興也」。つまり、この日仙洞御所では、上皇の振舞の下で、側近の男性たちによって、盤双六、十炷香(じじゆこう)、絵双六、加留多の勝負が遊ばれたというのである。江戸時代初期、前期に、京都で天正カルタの遊技が流行していたことは分かっているし、御水尾天皇の側近であった公家の中院通村らによってその遊技が宮中に及んでいたことは十分に想定できたのであるが、御所での天正カルタの遊技はこの『隔蓂記』の記録を得て初めて実証できたのである。宮中で上皇らが賭けて遊技していた「カルタ」が、賭けるものだから下品であると人々から忌避されていたなどと、なにを根拠に言えるのだろうか。歴史について語るのであれば、史料を読んでからものを言うべきであり、いつ、どこで、誰がカルタを忌避したのかを、賭けのカルタ遊技も好まれた後水尾上皇の御前で具体的に説明する気持ちで主張してみるべきだ。もし吉海説を耳にする機会があれば、後水尾上皇は、朕は加留多遊びが好きでこれを忌避するべきだとは思わないし、そういっている者も宮中では聞いたことがないと笑われたであろう。吉海には、いつ、どこの誰がカルタを忌避したのか、史料に基づいて具体的に説明する責任があるのではなかろうか。

[1] 漆崎正人「外来語「カルタ」成立の周辺―『日葡辞書』とcarta―」『藤女子大学国文学雑誌』第九十四号、藤女子大学日本語・日本文学会、平成二十八年、一六頁。