きんごカルタは、始めは一組四十八枚の天正カルタを用いてされていたものと思われるが、それが、同じ四十八枚でも、同じ数字の札は同じ図像で識別しやすく、間違いが起こりにくいように、「ハウ」一紋標の十二枚を四回繰り返すこの遊技に専用のものに改良された。また、この遊技で成立する「役」は、いずれも紋標数に意味があって、花札やめくりカルタの役の様に、同じ紋標数でもどの紋標であるのかによって役が成立したりしなかったりすることはない。現代の「かぶカルタ」の札を見ると、「一」の札の中の一枚と「四」の札の中の一枚に濃厚な彩色、金銀彩が加えられていて他の札と区別されているが、それは、「消えぴん」や「四五六」という多機能性の印であり、役の成立の印ではない。

だがここで、研究は史料の欠乏という大きな壁に直面する。江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)のかぶカルタ系の遊技については、文献史料にはしばしば名称や役名が登場して当時人気があったことが分かるが、ゲームの内容をきちんと説明する文献史料も物品史料も消滅していて研究が依拠できるものがない。そこで、この段階で研究を断念するのも良識ある学術的な対応であるが、私は、悪あがきのようであるが、現存するごくわずかの史料を基にその歴史像を考えて将来の研究の進展につなげたい。

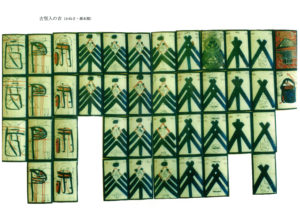

ここで頼りにしたいのは、幕末期(1854~68)のものであろうか、 古い「入の吉」札 である。これはアメリカのイエール大学図書館に収蔵されているカリー・コレクション中にあるもので、一組四十八敗の札に鬼札と白札が加わり合機影五十枚であるところ、「一」の札が二枚、「三」の札が一枚、「九」の札が二枚、「キリ」の札が一枚欠落していて、四十四枚残されている。「ソウタ」の札がダブルヘッドなので、明治初年のものかとも思われるが、定かではない。なお、私の手元には、 大正期の徳島県で制作された「入の吉」札 もあるのでこれも参考にしたい。

このカルタ札では、まず、「ハウの二」から「ハウの九」までの札がカッパ摺りであることに目が行く。カルタの彩色は、もともとは職人の手仕事である。江戸時代中期、明和七年(1770)刊の橘岷江『彩画職人部類』[1]では、椿のロールを潜らせて札に反りと硬度と艶を出す作業と筆で手彩色する作業が表現されている。幕末期に訪れた外国人が写真を基に描いたスケッチもあるが、ほぼ同じようなロールと手彩色の作業をしている。他方で、カルタ札の需要の拡大に応じるのと制作コストの削減のために、江戸時代中期(1704~89)からはカッパ摺りの手法も用いられてきた。「入の吉」札がカッパ摺りであることは、この図像の様式が江戸時代中期(1704~89)以降のものであることを示しているが、これ以前に手描きの「きんご」札がなかったということは決して意味しない。江戸時代中期(1704~89)までには、手描きのきんご札が誕生していたものと推測している。

次に、「ハウの一」と「ハウの四」では、四枚の札の中の一枚に分厚い彩色、銀彩が加えられて特別の札とされている。「ハウの一」の銀彩は、地方札の「三扇」の彩色に似ているが、同じ「入の吉」札でも後の時期のものでは「福徳」等の地方札に標準的なものに似ている。「ハウの四」の銀彩は、古くは上に宝珠型で、下に丸輪型の中に「の吉」であり、 昭和後期(1945~89)の「入の吉」札 では上部の宝珠型のものだけに減じた。

同様の変化は四十枚一組のかぶカルタでも生じている。明治前期(1868~87)までの「十」の図像が 「坊主」の全身像であった時期や、明治期(1887~1902)以降の図像がダブルヘッドの 「坊主」の半身像の時期には「ハウの四」の札には宝珠型と「の吉」の文字が銀彩で捺されていたものが、「十」の札の図像がダブルヘッドの大礼服の軍人の横顔に変化した 明治後期(1902~1912) 、 大正期(1905~26) や、大礼服の軍人で斜め横顔の図像に変化した昭和前期(1926~45)では宝珠型だけを捺すようになった。「の吉」の銀彩は消えたのである。なお、ここで「ハウの四」に加えられた銀彩は、めくりカルタ類の地方札では「ハウの五」に施されている。この役札が、なぜ「ハウの四」から隣の「ハウの五」に移動したのかは分からない。一般に、カルタの金銀彩では、その図像の木判を作り、錫や真鍮を溶かしたものを押捺して進めるのであるから、カルタ屋の工房にある地方札の「ハウの一」や「ハウの四」に用いる木判をめくりカルタに転用したのであろうと推測される。あるいは逆にめくりカルタの木判をきんごカルタ札に転用したのかもしれない。やや確かに言えるのは、きんごカルタ札とめくりカルタ札の同時代性であるが、それは同時代にともに存在して金銀彩の木判を共用したということだけで、こんなことから両者の発祥の時期の前後を判断することはとてもできない。

また、この特別な「ハウの一」と「ハウの四」がきんごカルタの遊技の中でどのように特別に扱われるのかは江戸時代の文献史料ではよくは分からないが、上述のように、大正年間(1912~26)の愛知県の報告書によれば、この「ハウの一」は「消えピン」で、金銀彩のある「ハウの四」は「シゴロ」である。この特別の「一」と「四」を設けるという図像の特徴は、明治年間(1868~1912)以降の「入の吉」やカブの札に継承されて今日に至っている。

次に、この特別な「ハウの四」の札と、四枚の「ハウの六」から「ハウの九」までの札中央の菱形の中には、「の吉」の文字がある。この特徴のある図像は、大正時代(1912~26)に徳島県のカルタ屋で制作された「入の吉」札で、すでに「ハウの六」から「ハウの八」までの菱形の中からは消えたが、なぜか「ハウの九」の菱形には残っていた。「入の吉」札は、「の吉」と入った札という意味であろうから、明治年間(1868~1912)までは実際にそうであったのだと思うが、実物が残っていない。一方、昭和後期(1945~89)の京都で制作された「入の吉」札からは完全に消えている。

なお、きんごカルタ札の基になった天正カルタ札では、当初は「ハウ」の札の「四」から「九」で中央の棒の交差する部分に赤い縁取りの菱形を描いていた。うんすんカルタ札でも同様であった。だが、江戸時代前期(1652~1704)の元禄年間(1688~1704)頃までに、この菱形は天正カルタ札の「四」と「五」からは消えて「六」から「九」までに菱形が入る図像に変化したと考えられる。そうすると、菱形の図像が「六」から「九」までに減じているきんごカルタの専用札は、天正カルタの図像が小さく変化した後、元禄年間(1688~1704)以降、江戸時代中期(1704~89)にそれから分離して成立したものと考えられる。それが「入の吉」という地方札に変化して固まったのは当然もっと遅い時期のことであろう。

この他に、何点か細かいポイントがある。まず、「ハウの四」の上下中央に、「菊一」の図像がある。これはその後、明治年間(1868~1912)までに菊花の模様になり、さらにその後は矢車となって昭和後期(1945~89)の地方札の「入の吉」札やかぶカルタに残っている。この「菊一」は相当に重要な情報であるので、少し後に詳細に扱う。

きんごカルタ札について続ける。「入の吉」札の図像では、「ハウの二」の札の下部中央に制作者の名前があり、また「ハウの六」の下部中央には徳川家康のものに似せた意味不明の花押がある。豊臣家から下された公許の証である「天下一」に変えて、新たな権力者の公許を得たかのように装ったのであろうか。逆に「二」から「九」の数札の上部には人間の眼のような図像がある。「二」では二個、「三」では三個、「四」では四個、「五」では五個であり、「六」から「九」までは二個である。これはもともと「ハウ」の札の棍棒の図像で、木の切り口に見える年輪を表していたものであり、「二」から「五」までは木口の数、「六」から「九」までは混雑を嫌って数を減らしたものが、棒の図像の上端から離れて宙に浮かぶような形になった。

なお、「入の吉」札には亜種の「金青山」(明治後期の田中玉水堂は「金青」と呼んでいた)というカルタ札がある。主として紀伊半島南部の紀伊、伊勢、志摩で使われていたものである。四十八枚の札の構成は「入の吉」札と同じであるが、図像の細部に特徴がある。特に、「ハウの六」は、上部中央に「金青」の文字があり、これが「金青山」という呼称の元であるように見える。また、同じ「ハウの六」の札の下部中央に「三□□」という文字と花押がある。□の二文字は判読が難しいが、花押は「入の吉」札よりもはっきりとしている。このカルタが公許のものであると誇示する幕閣ないし町奉行所のお墨付きのように見える。また、「金青山」札にも四十枚一組のかぶカルタバージョンがある。これを何と呼ぶのかは知らない。この四十枚一組のカルタでも「ハウの六」の上部中央の「金青」は健在で、これが一組四十八枚の「金青山」札の亜種であることが分かる。一組四十八枚の「入の吉」札から一組四十枚のかぶカルタが派生したのと関係が似ている。

「入の吉」札の絵札三枚は「ハウのソウタ」「ハウのウマ」「ハウのキリ」である。いずれも骨摺りの上に青色と赤色に手彩色が施されているが、銀彩はない。骨摺りの図像は、元々はめくりカルタの「ハウ」の「ソウタ」「ウマ」「キリ」であったが、明治年間中期(1887~1902)に「ソウタ」がダブルヘッドになり、それ以来現代まで、「ウマ」と「キリ」はシングルヘッドのままという妙な構成になっている。彩色の筆使いは細く、骨刷りの描線が良く見えるが、塗り方は地方札の「三扇」に近い。なお、「金青山」札では、絵札十二枚のすべてに銀彩がある点が「入の吉」札と異なる。

なおこのほかに、明治後期(1903~12)の日本骨牌製造合資会社の製品目録には、「細の吉」という商品が掲載されており、添付の図像によると、「ハウの二」の彩色線が細く、カッパ摺りではなく手描きの入の吉札のようであり、発祥の時期に近いいっそう古いタイプのように見えるが、昭和後期(1945~89)に任天堂が制作した地方札には残っていないので、昭和前期(1926~45)までに消滅したように見える。実物は見たことがないのでこれ以上の判断はしかねる。

以上がとりあえず古型の「入の吉」札の観察の結果である。ぼんやりと江戸時代中期(1704~89)の発祥の姿が見えてきたように思えるが、繰り返すがなんとも危うい。好史料の発掘を期待して先に進もう。

[1] 橘岷江「彩画職人部類」『七十一番職人歌合 /職人尽絵/彩画職人部類』江戸科学古典叢書6、恒和出版、昭和五十二年、二四六頁。