貞享三年(1686)刊の『雍州府志』[1]において、黒川道祐は、「宇牟須牟加留多(うんすんカルタ)」を「かう」や「ひいき」と並ぶ「博奕の戯」として切り捨てた。私は、日本に最初に伝来した「カルタ」という遊技法は、「オンブル」のようなトリック・テイキング・ゲームであり、それが江戸時代前期(1652~1704)に「合せ」とも呼ばれるようになったと理解している。そこで用いられたカルタ札は、一組が四紋標、四十八枚の「南蛮カルタ」、さらに「天正カルタ」であったと思う。「かう」や「ひいき」は、そのカルタ札を使う博奕色の強い遊技法であり、後にそれ専用に一組が一紋標四十八枚の「きんごカルタ」や一紋標四十枚の「かぶカルタ」も考案された。黒川は、一組が四紋標四十八枚のカルタの遊技法を種々紹介した後に、五十対百枚の歌かるたを紹介しているが、その際には使用するカルタ札の枚数の違いを事細かに説明している。したがって、そこに何の留保もなしに「かう」「ひいき」と並べて「博奕の戯」として「うんすんカルタ」を扱っているのであるから、これらはいずれも一組が四紋標四十八枚の天正カルタを用いる遊技法と推測される。ただし、著書『うんすんかるた』で錯綜するうんすんカルタの発祥に関する理解を整理した山口吉郎兵衛は、「この原文は『或いは又カウと云い、又ヒイキと謂い、或は又ウムスムカルタを使用する等若干の技法があるが、畢竟皆賭博である』の意味で、宇牟須牟賀留多は矢張り七十五枚のウンスンカルタのことゝ筆者は解釈するのである。」[2]とした。一方、昭和四十二年(1967)に『うんすんかるた抄』を著した山口格太郎は「元禄十五年の博徒大検挙後」にも賭博系のカルタの流行が止まないので、「これでは行かぬというので誰が考案したのか分からぬが[3]、この頃にうんすんかるたが誕生した」と、元禄年間末期(1702~04)発祥説であり、それはその後、昭和四十九年(1974)の論文「日本のかるたの流れ」[4]、昭和五十年(1975)の論文「日本人とかるた」[5]、昭和五十九年(1984)の論文「日本のかるた」[6]、でも繰り返されている。

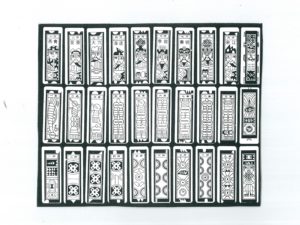

ここで問題なのは、その後、うんすんカルタは一組が五紋標七十五枚の大判の手描きカルタ札を意味するようになったことである。うんすんカルタ札は、従来から、江戸時代前期(1652~1704)に、国内で考案された純粋に日本の図像のものと理解されている。したがって、このカルタ札を用いるうんすんカルタの遊技も日本で考案されたものであり、海外からの伝来は考えられないというのが通説であった。そして、関連する文献史料がほとんど存在しないので、残されたカルタ札の鑑定を根拠にして、元禄年間(1688~1704)の発祥であろうと推測されていた。その際には、『雍州府志』でのこの冷遇と、残された上流階級向けの高級品のとても博奕の用具とは思えない高級感あるカルタ札との食い違いが著しいので、『雍州府志』で扱ったものは上流階級向けの高級感のある七十五枚の札ではなく、一般人向けの四紋標四十八枚の天正カルタ札を使う一般の博奕であったという印象が生まれていた。

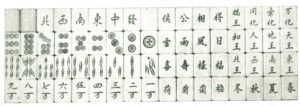

しかし、江戸時代中期(1704~89)の『歓遊桑話』[7]を見ると、「カルタ」が「蛮人」に由来するものであると正しく説明する中で「且ツ唐渡の加留太はウンスムとて七十五枚有。しかも一准(キワ)大ヒ也。然るを和朝之規則(ノリ)に合せ、其理を縮(チヾ)め、桒数(ソウスウ)とす。桒(ソウ)の画たるや四十八、因茲(ヨツテコレニ)名付けて桒札ともいつ(う?)べし。」とされている。中国から渡ってきたカルタはウンスムと言う一組七十五枚のもので、ひときわ大きなものであったが、これを日本の決まりに合わせて桒(桑)という数(四十八枚)にした。桒の字は分解すれば十、十、十、十、八で合計四十八であり、これからカルタを桒札ともいうことがある、という趣旨であろうか。これは、一組七十五枚のうんすんカルタが中国から伝来したという理解である。

ここで、あまりにも簡単な記述であるので容易に見過ごされるのが「唐渡の加留太」という表記である。江戸時代の文献史料で、カルタが、いかなる種類のものであれ、「唐渡」、つまり中国から伝来したと指摘しているのはこの『歓遊桑話』だけである。カルタは蘭人が伝えて長崎から入ってきたというのが常識の社会で、中国から渡ってきたと書くのは破天荒なことである。うんすんカルタに絞って考えてみても、その伝来の経路を特定して記述したのは空前絶後である。これ以外に、うんすんカルタの発祥の経緯を述べた者はいない。残念なことに、『歓遊桑話』にはうんすんカルタの遊技法に関する記述はないが、それでも、これがうんすんカルタ史上の最重要な文献史料であることは確かである。「唐渡の加留太」という重要な表記をまるで無視して恥じない研究姿勢を改めて、ひとまずはこれを真剣に受け止めることが望まれる。

次に、ここで「しかも一准(キワ)大ヒ也」と書かれたことに一言しておきたい。すでに見てきたように、日本のカルタは、安土桃山時代の伝来当時から徐々に小型化し、ついには縦横ともに伝来当時の二分の一のサイズまで縮小した。そうした中で、しかし、うんすんカルタは大きいままであった。しかもその大きさは、伝来直後の南蛮カルタ及びそれを模した第一期の天正カルタの大きさに近い。だから、第三期の小型のカルタを見慣れるようになった江戸時代中期(1704~89)の人には、うんすんカルタは異常に大きく映り、「一准(キワ)大ヒ也」という感想を述べたのであろう。ここからは、うんすんカルタはかるた伝来の初期に天正カルタと同様に伝わっており、天正カルタは縮小したが、うんすんカルタは原形の大きさをとどめたと理解して、江戸時代初期(1603~52)までに伝来したとする説の論拠にすることもできる。だが、同時に、うんすんカルタはポルトガル船でアジアに伝来したのちに中国人社会で足踏みをしており、そこは日本社会ではないので縮小することなく大型のままで過ごし、その後、天正カルタの伝来時期よりもっと遅い時期に、その大きさのままで日本に伝来したと考えることもできる。ヨーロッパのカルタがアジアに伝来した時期の大きさと、うんすんカルタの大きさが同じであることが、当初ポルトガル船が伝えてきたカルタ類はこういう大きさであるという共通の特徴を示唆しているように見える。数十年前に日本に伝来してすでに小型化していた天正カルタと、原形の大きさをとどめたうんすんカルタが、江戸時代前期の元禄年間(1688~1704)頃であろうか、日本で再会したというストーリーも成り立つ。こういうことで、結局は江戸時代初期(1603~52)伝来説も、江戸時代前期(1652~1704)伝来説も成り立ち得て、両方の説が痛み分けで、うんすんカルタ伝来の時期を判断する決め手にはなりえない。

ただ、うんすんカルタも基本はヨーロッパのカルタであるから、ポルトガル船から伝来した南蛮カルタと中国から伝来したうんすんカルタの違いは、ヨーロッパから直接に伝来したか、中国経由で伝来したかという違いでしかない。また、『勧遊桒話』が四十八枚一組の南蛮カルタと七十五枚一組のうんすんカルタのうち、どちらが先に日本に到着したと理解しているのかは分からない。七十五枚のカルタを日本の規則に合せて四十八枚に縮めたというのであれば、うんすんカルタの方が南蛮カルタよりも先に伝来したことになるが、カルタは四十八枚という規則が事前にできていたとすると、その基準は南蛮カルタによってもたらされたものであるから、それに合わせたのであれば南蛮カルタが先行していなければおかしい。

うんすんカルタは昔から名前が良く知られている。だが、その実態はよく分からない。遊技具のカルタ札は、上流階級向けの高価なもので大事に保存されてきたので何組か残されており、また、江戸時代初期(1603~52)ないし前期(1652~1704)に流行したカルタ模様の茶道具や日用器具は、押しなべて「うんすんかるた模様」と呼ばれ、日本のカルタの総称が「ウンスンカルタ」になっていった。だが、その遊技法は史料がほとんど残っておらず、よく分からない。

[1] 黒川道祐「雍州府志」『増補京都叢書』第三巻、京都叢書刊行会、昭和九年。『新修京都叢書』第十巻、臨川書店、昭和四十三年。

[2] 山口吉郎兵衛『うんすんかるた』、リーチ(私家版)、昭和三十六年、三九頁。

[3] 山口格太郎『うんすんかるた抄』、滴翠美術館(非売品)、昭和四十二年、一九頁。

[4] 山口格太郎「日本のかるたの流れ」『別冊太陽いろはかるた』、平凡社、昭和四十九年、一二五頁。

[5] 山口格太郎「日本人とかるた」『月間文化財』昭和50年1月号、第一法規出版、昭和五十年、十二頁。

[6] 山口格太郎「日本のかるた」『古美術』第六十九号、三彩新社、昭和五十九年、四頁。

[7] 桑林軒「勧遊桑話」『天明文学―史料と研究』、東京堂出版、昭和五十四年、一四四頁。