三 海域アジアでのカルタの普及における南方中国人社会のかかわり

ここまで「妄想」を広げると、カルタの遊技を日本に伝えた主役は、ポルトガル人やスペイン人の下級船員もいただろうけど、主力は現地雇いされてきたユーラシア大陸東岸地域の南方中国人の水夫たちであったのではなかろうか、というつぎの「妄想」が浮かび上がってくる。そうすると、日本に伝わった一組四十八枚の木版カルタの遊技ルールは、ヨーロッパのルールが基本であっても、どこかでそれから逸脱して東アジア的に変化していたかもしれない。例えば切り札を出していいタイミングであるとか、ある瞬間の動作がmustなのか、 mayなのかなど、アジア的に変化していないか微妙である。この辺は比較遊技文化学の世界であり、黒宮さんの真骨頂を発揮する場面なのでお任せする。

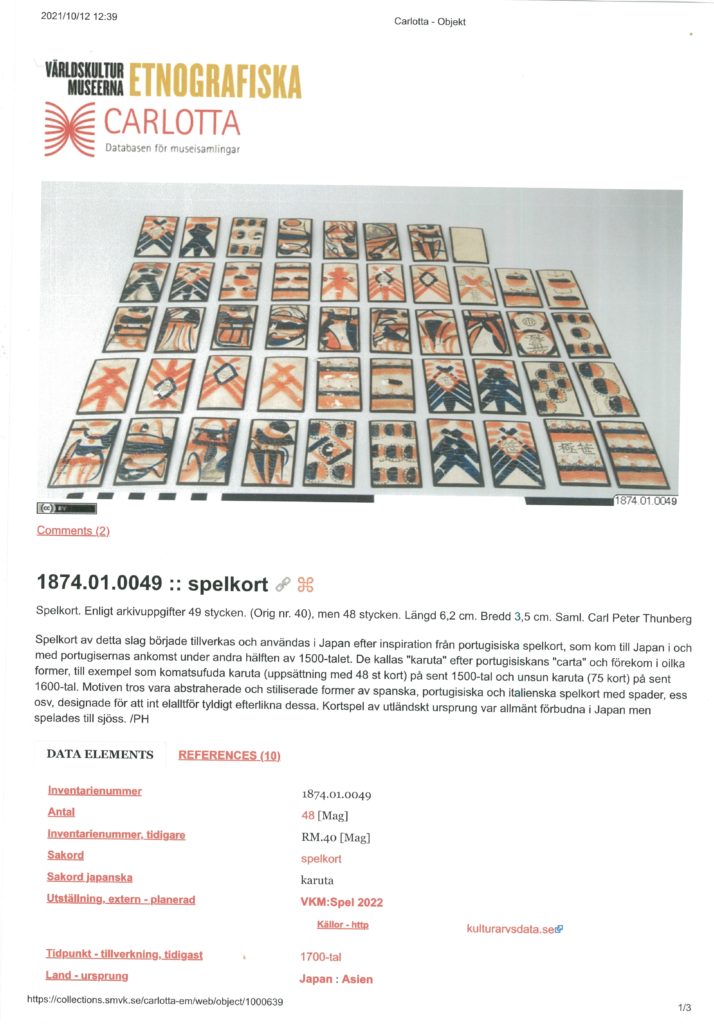

一方、一組七十五枚の手描きカルタは、制作地が分からず、伝来の経路が良く分からない。したがって遊技法もよく分からない。従来の研究が、漠然と、これも一組四十八枚のカルタと同じルートで伝来したとか、一組四十八枚のカルタの伝来以降の日本国内で、これを基に日本人が発明したものだなどと「妄想」して事足れりとしてきたのも無理からぬところがあるが、しかし、この史料的な裏付けのない「妄想」の蔓延が致命的な研究不足を招いていた。そして、これに対して私は、私の独自説、黒宮さんの言葉をお借りすれば私の「妄想」を提示した。私は、①東アジアのどこかの中国人社会で、ポルトガルの一組四紋標七十五枚前後のカルタから派生した、一組五紋標七十五枚前後の手描きのカルタが遊ばれていて、②それがポルトガル船か中国船か、もしかしたら日本側の私貿易船に積まれて日本にやってきて、③上陸地かその周辺のどこかにこれを繰り返して集中的に遊ぶセンターのようなところができて、④主として中国人の乗客や船員が中心になって遊び、⑤それを見た日本人が興味を示して遊技に参加するようになり、⑥日本人が遊びやすい遊技法が開発されて流行して、⑦その流行が上方に波及して京都の上流階級の人々の間で好まれて、⑧間もなく、それを遊ぶ場がさらに拡大して遊郭などにも及び、広く一般の町民の間でも普及した、と考えている。入国の経路は一組四十八枚のカルタと同じであるとは限らない。また、伝来の時期も、一組七十五枚のカルタは、一組四十八枚のカルタより多少遅かったのではないかと考えている。

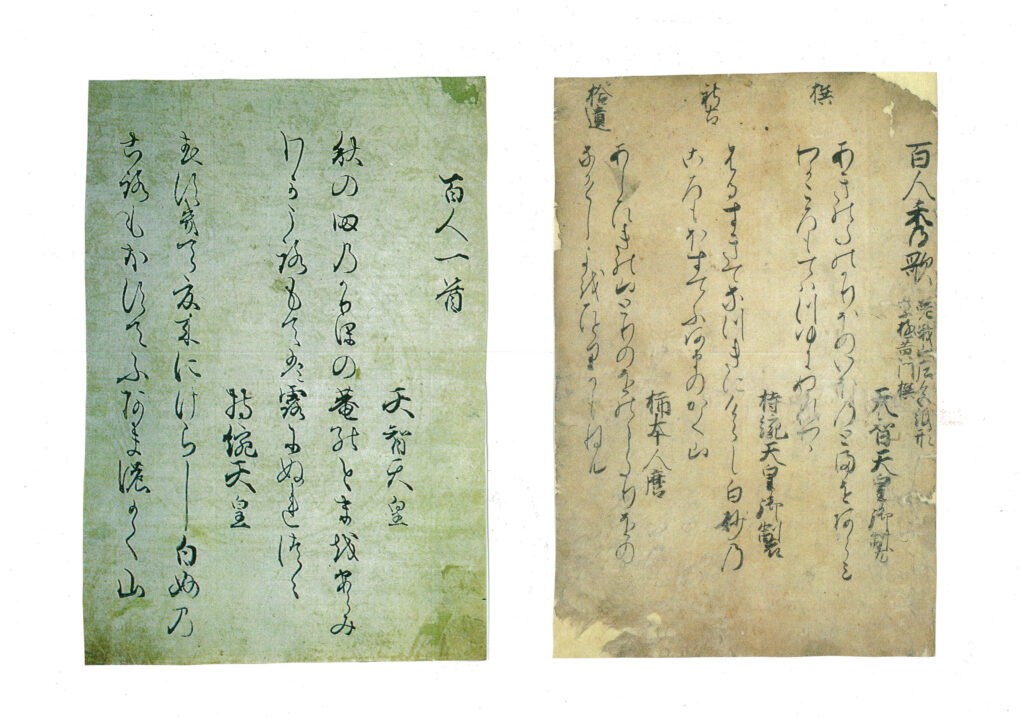

そして、おまけのような指摘になるが、⑨カルタの図像は、一組四十八枚のカルタの場合は、元来の「ドラゴンカルタ」の図像が徐々に簡略に描かれるようになったが、別の図像に変えられることはなかった。一方、一組七十五枚の「うんすんカルタ」の場合は、日本人絵師が手描きで制作したからであろうか、図像が異国風のものから徐々に日本化し、とくに江戸時代中期になると、女戦士であった「ソウタ」の札が、元禄年間以降に特に強まった江戸封建社会の、淑やかで、音曲や舞踊に専念する若い女性(遊女)と言う理想像を表現する「ソウタ」に変化していった。

こうなると、こうして日本化が進んだカルタの札を見ると、それはいかにも日本が発祥の遊技具の様に見えてくる。大昔の、これが海外からもたらされた外来の文化であった当時の、いかにも南蛮の文化らしい図像で飾られた札を使って、いかにも南蛮の遊技らしく荒々しい、切った張ったの遊技法で遊ばれた記録は残っておらず、人々の記憶も徐々に薄れていき、逆に、江戸封建社会の風潮に適合的な図柄に変身した「うんすんカルタ」のカルタ札は日本文化の伝統にかなった精髄であり、同じく日本文化の精髄である「茶の湯」の世界にうまく適合すると観念されるようになり、茶道具のデザイン、模様に珍重された。こうなると、「うんすんカルタ」は、遊戯具ではなく、淑やかに鑑賞する美術工芸品扱いである。私の手許にも「仁清写うんすんかるた香合」などの茶道具があるが、これらを見るたびに、江戸時代に、上流階級の屋敷のお茶席で、これを拝見している着飾った女性たちの姿が想像されておかしい。

さて、黒宮さんは、一組四十八枚のカルタの伝来の時期、経路と一組七十五枚のカルタの伝来の時期、経路とについて、これは海域アジアでのカルタ伝来史研究に取り組む際の基礎情報であるから、ご自分の中で整理されたお考えをお持ちになって研究を進展させてきたのであろうと思うが、機会があればお伺いしたいところである。江戸時代のカルタの場合は、近代社会のカルタ遊技のように国家権力か業界団体が全国統一ルールをこしらえて一斉に普及させるなんてことはまったく想定できないのだから、伝来の時期、場所のわずかな違いで別のルールが発生してしまう。私は、こういうローカルなルールを、それが実際に使われた地域をきちんと特定したうえで、「地方札」として理解して研究を進める方法論を教わって自分でも実行してきたのだけど、さて、黒宮さんのご見解はどうなのだろうか。まさか、明治、大正の頃の研究者のような、「天正カルタ」も「うんすんカルタ」も伝来の経路は一緒、日本国内での遊技ルールは最初から一種類というのんきな一元的伝来論ではないと思うが、お聞きしたいところである。

この一組四十八枚の純粋にヨーロッパ風の木版カルタと、一組七十五枚のアジア的な変化を加えられた手描きのカルタとの日本への伝来の時期のずれを積極的に指摘した学説は見たことがない。だが、江戸時代初期、前期、西暦で言えば十七世紀の日本社会での二種のカルタの在り方を見ると、一組四十八枚の木版カルタの方が少し早い時期から日本の文化に溶け込み始めていて、そちらでは「シャカ十」と日本語化しているが、一組七十五枚のカルタの方ではそういう時間が足りなくてなお「ソウタ」と原語に近い外来語っぽい日本語が使われていたりしている。一組四十八枚のカルタの「アザピン」と一組七十五枚のカルタの「ロハイ」も同じような新旧の差がある展開である。このズレは、一組四十八枚のカルタの伝来の時期、場所と、一組七十五枚のカルタの伝来の時期、場所にズレがあるからであろうと思う。

なお、この点では、ドラゴンの付いた「一」の札の位置も問題である。一組七十五枚のカルタの場合は、元々「一」であった龍の図像のある札が、ゲームの中で重要な役割を果たしたからであろう、「ロハイ」という相当に強い「絵札」として理解され、このカルタには「一」という「数札」を示す機能が欠けてしまう。そうすると、「一」の札がないと成り立たない別種の遊技法では遊びにくいということになり、改めて、とてもシンプルな、紋標を一個だけ描いた画像の「一」の「数札」が追加された。こうなると、ドラゴンの付いた札はもう元来の「一」には戻れない。東南アジアの中国人社会の人々がこれを見れば奇妙なことだと感じたかもしれないが、伝来の初期からすでにこの変化を経た七十五枚のカルタを完成形として見ている日本人は、紋標を一つ描いただけの札が「一」で、龍の絵のある札は「一」とは無関係の「ロハイ」と言う名の「絵札」だと自然に理解したことだろう。

私がこの「妄想」を強めたきっかけは、一組四十八枚の木版カルタと一組七十五枚の手描きカルタの間での、ドラゴン・エースの図像に決定的な相違点を見つけたからである。これも簡単に言ってしまえば、一組四十八枚のカルタの龍はヨーロッパ風の「ドラゴン」であるのに対して、一組七十五枚のカルタの龍は中国風の「火龍」である。ヨーロッパ人の感覚では、「ドラゴン」は年老いた蝙蝠の化身した怪物であり、したがって、蝙蝠らしく飛膜のある羽根をもっている。一方、中国人の感覚では、「龍」は蛇の化身であり、火を噴きながら天に上るものであるから手足はあるが火炎を纏うが飛膜も羽根も持たない。両者の違いは顕著で、その姿は相撲取りとプロレスラーくらい明確な違いなのだが、従来の研究では、誰一人この違い、ポルトガルのドラゴンの東アジアに入ってからの大変身を指摘した者はいない。それほどカルタは研究者の実証的な研究の関心を引かないでいたということであるが、私には、従来の研究が見過ごしてきたこの違いが歴史の真実に迫るとてつもなく大きなポイントであるように見える。

但し、誤解を避けたいので書いておくが、「うんすんカルタ」の生産地が京都に移ったのちに、手描きのカルタを制作していた二條あたりのカルタ屋では「火龍」の図像を採用していた。一方、木版カルタを制作していた五條橋通りのカルタ屋は、新商品の制作、販売に乗り出すときに、かねて一組四十八枚の木版カルタでおなじみの「ドラゴン」の図像を一組七十五枚のカルタの龍にも転用したということだろう。二條のカルタ屋の「うんすんカルタ」と五條のカルタ屋のそれとの間にはこうして違いが出たのだと考えられる。

それならば、一組が五紋標七十五枚のカルタが発祥したのはアジアのどこなのであろうか。それを示す史料はもちろん発見されていない。ただ、ポルトガルのアジア交易の最大拠点、バタヴィアには、中国人の貿易関係者とその家族とともに、荷物の陸揚げあるいは船載に携わる中国人労働者も大量に居住していたといわれている。そうだとすると、当然、中国人の多住地域、中国人町が存在していたと推測され、一つの有力候補地となる。また、日本に向かう航路の中間拠点、中国本土の福州、寧波や厦門にはもちろん中国人が多数生活しており、さらに、ポルトガル人の拠点を守備する外人部隊として、インド人の傭兵部隊が置かれていたが、さらに強力で好評だったのが日本人の傭兵部隊であり、戦国の戦乱で敗北して日本国内に安住の地を失った多くの侍が流れてこの地域にたどり着き、ポルトガル人の居住する多数の町で、各々数百人は雇われており、何しろ本格的な実戦を繰り返してきた連中だから経験豊富、勇猛で傭兵として活躍していたと言われている。これに伴い、その家族や遊女の日本人女性などもこういう沿岸都市には多数居住していたはずである。戦国の昔、対外交易に熱心であった大友氏の居城があった豊後國杵築には唐人町があったが、同じように、中国の沿岸都市は多国籍化していてその中には日本人町があったと思われる。だから、こういう交易都市のいずれかで、中国人向け、あるいは滞在日本人向けに、ヨーロッパではあまり聞かない五紋標のカルタ遊びが発達したということはありうるのである。こちらの諸都市も候補地ということになる。なお、中国で発祥して長く愛好されていたそもそもの「紙牌」の遊技は、元来は四紋標であったが、長い歴史の中で変化して、日本の戦国時代、中国で言えば明朝の時代には、後に麻雀紙牌に変化したような三紋標のカルタや、逆に五紋標に増やして遊ばれたカルタも発達していたので、中国人にとっては、四紋標のヨーロッパのカルタを五紋標に改良することへの抵抗感はさほどではなかったと思われる。

そしてここでもう一つ注目したいのが、ルソン島のマニラである。この地は、東シナ海、南シナ海の交易及び海賊活動の拠点であり、一五七〇年代以降にスペインが城砦を築いて支配するまでは、中国政府の支配権もなかなか届かない一種の無政府地帯、もっぱら中国人海賊が支配する拠点都市であった。そしてここが、スペインのアジア交易拠点となり、日本との間で、スペイン、日本の双方の船が行き来するようになった。また、太平洋を越えてアメリカ大陸メキシコのスペイン植民地との間にも交易ルートが作られて、日本人奴隷が大量に輸出されていた記録なども残っている。ここの特徴は、ポルトガルではなくスペインの貿易拠点であったことであり、同時に中国人海賊が多数居住する町でもあったので、多分賭博カルタの禁令はなく公然と遊技されていて、したがって、大した差異ではないが、ポルトガルのカルタ札、ポルトガルのカードゲームとは少し異なるスペイン風のカルタ札、スペイン風のカルタゲームが用いられて、大いに栄えていたと想定できるのである。ここも有力な候補地である。いや、私はマニラこそ一組七十五枚のカルタ伝来の基点として最有力の候補地と考えている。ただ、残念なことに、この地における賭博系カルタの発達史を明らかにする史料は見当たらない。

それならば、そういう十六世紀、十七世紀のスペイン風のカルタ文化はマニラから日本に伝来していないのか。スペインは、豊臣秀吉政権の当時には、日本との間に公許の航路を開いて交易事業に当たる交渉に失敗しており、ポルトガル船のようには来航していない。また、交易の復興を狙った慶長年間の仙台藩による渡欧使節団の派遣もスペイン側に拒絶されて失敗したので、結局、通商が成立せず、スペイン船はポルトガル船のように来航して数カ月滞在し、日本人とも交際が成立することはなかったと言ってもよい。だが、九州の各港とマニラの間には私的な交易船の行き来があり、「呂宋(るそん)茶壷」などが中国人や日本人の海商によって大量に持ち込まれた記録はある。スペイン船の中には、とりあえずポルトガル船の様に偽装して日本に来ていた船もあろう。そのような場合は、記録上ではポルトガル船が来航していたがスペイン船は来ていなかったということになる。ただし、そういう非公式のスペイン船の紛らわしい往復の際に、「カルタ」という魅力的な賭博の遊技に眼を付けなかったとは思えないという「妄想」が生じる。

こういう私の「妄想」を支えるわずか一本の糸のような史料は、日本国内の古物市場で発見した「男性のソウタ」模様のある文箱である。十六世紀のイベリア半島には、スペイン各地とポルトガル各地のカルタの「地方札」があり、各地方で微妙に図柄などが異なっていたが、「ソウタ」のカードが、ポルトガル系のカルタでは女性の戦士姿で描かれていたのに、スペイン系のカルタでは男性の戦士姿であった。だから日本では女性の「ソウタ」札やその模様の器などの物品しか発見できていなかったのであるが、私の発見したものも含めて三点、男性の戦士を描いた「ソウタ」札模様の物品史料が確認できた。本当にわずかな証拠だが、日本にスペイン風のカルタが届いていた可能性が感じられる。

もちろん、アジアの貿易拠点であるバタヴィアでは、ポルトガル風のカルタだけでなく、スペイン風のカルタ札も売られていたと想定されるから、それがポルトガル船で持ち込まれたとか、ポルトガル船といってもスペイン人の船員も雇われていたので彼らが好んで携帯していたとか、バタヴィアにはスペインのカルタ遊技法もあり、それがスペイン風のカルタ札とともにバタヴィアから伝来して普及していたと考える余地はありそうだ。また、たまたまマニラに行った日本船の船員が、珍しかったのでわけも分からずに土産に持ち帰った物で伝来とまでは言えないと、旧来の説と矛盾なく考える余地もありそうである。だが、いくら「妄想」でも史料的な足元が危うすぎる話である。ただ、大牟田市の三池カルタ・歴史資料館にある「男性ソウタ模様文箱」を見ていると、ほんのちょっとであるが、ポルトガル系のカルタ文化の遺品にはない自己主張のシグナルを発しているような妖気を感じてしまう。男性の「ソウタ」という図柄はスペインの一組四十八枚のカルタの紋標「イス」のものである。