日本に伝来したカルタの遊技法の中に、配分された手札を一定のルールに沿って場に捨てて行き、早くすべての札を捨て切った者が勝ちとなる、ゴー・アウト・ゲームがあっても不思議ではない。江戸時代前期に記録の残る「読みカルタ」はこのタイプの遊技法であるので、直感的には海外から伝来した遊技法と思えるが、どこから伝来したものか、あるいは日本国内で新たに考案されたものかが史料不足でよく分からない。そして、江戸時代前期(1652~1704)の記録を見れば、当時の人々の嗜好に合ってとても広く流行したことは確かであり、日本の遊技文化としてよくこなれていたので、従来は日本固有種である様に考えられてきた。

ここでまず問題なのは、江戸時代初期、寛永年間(1624~44)の文献史料に読みカルタが登場しないことである。例えば『色道大鏡』は京都の遊里でのカルタ遊技に触れているが、そこには読みは言及されていない。これはこの当時に読みの遊技法がまだ広く流行していなかったことを示しているように見えるが、断定は難しい。

私は『ものと人間の文化史173 かるた』で、この遊技法の古い例として、井原西鶴の作品を紹介した。貞享四年(1687)刊の『懐硯』[1]の「寺を取昼船の中 祈れどきかぬかるた大明神の事」がそれである。本書では、大坂の長堀辺(あたり)の材木商の息子で、放蕩がたたって勘当されて江戸に下り、越中に回ってまじめに働いて商売がうまく行き、稼いだ三百両に親への土産の絹、綿の布をもって実家に戻ろうとする清兵衛がいた。清兵衛は供を一人連れていて、伏見から坊主で播磨の長老、近江の布屋、長崎の町人の四人で淀船を貸し切りにして大坂に向かう途中、船頭が櫓米櫃(やぐらこめびつ)から「ほてい屋骨牌の十馬・八・九のたらぬ取あつめ物」を取り出して、小者たちが一文・二文賭けの「ヨミ」を始めて、その内に四・五文賭けの「あとさき」になった。清兵衛の小者が穴開き銭を索にむすんだ一束百文をすっかり取られて、持っていた鬢(びん)鏡を八分で叩き売ってその金も賭けたが取られて、のぼせあがってうろたえているので、「取りかへしてとらす」といって清兵衛が賭博に参加して彼も負けて八百文取られた。

清兵衛はここで止めようとしたのだが、やはり乗客の坊主で播磨の長老が乗り出してきて後生大事そうに賭けて、「くっぴん」という札の組み合わせで「浄土かぶ」の役となり、皆の賭け金を残らず巻き上げてしまった。そうなると負けた方が収まらなくなって、豆板銀や一分金を賭けるようになり、結局長老が六、七両も勝った。そこへ近江の布屋が加わり、長崎の人も大胆に張り出して「三番まき」で「つけ目」に山のように金を賭けるようになり、結局、乗客全員が参加する高額の賭博になり、千両ほどの小判があちこちに行ったり来たりになった。大きな勝負なので船頭がテラ銭を集めたら十両になった。清兵衛は負け続けて三百両を失い、親への土産の絹、綿も失い、大坂に着く直前に最後の大勝負でありったけを賭けてそれも負けて取られてしまった。

大坂に着くと、長崎の町人は上機嫌で下船し、次に播磨の長老が百両も儲けて大喜びで下りて、さらに近江の商人は十四両と絹、綿を手にして下船した。取り残された清兵衛は船頭に泣きついてテラ銭の中から金子二両と銭二百文を貰って、今更実家に帰るわけにもいかないのでまた越中に戻って行った。西鶴はこの物語をこう締めている。「かりにもせまじきものは博奕わざ、家をうしなひ身を捨るのひとつ是ぞ。前ぶたに三ツがあがるにしてからせまじき物ぞ」。

ここで大事なのは、読みの遊技は、たしかに賭けのカルタ遊びの一種ではあるが、二文四文の小銭を賭ける小者の遊技であり、乗り合わせた商人が行う数百両の勝負になるカブ系の遊技と比較すれば賭博としてのレベルがはるかに軽いことである。したがって、日常の生活の中で広く一般の人の間で広く遊ばれ、そこに生じるおかしな所作が笑いの種になる。そして、この貞享年間(1684~88)にすでにごく普通に、初対面のもの同士が金銭を賭けて遊ぶほどに広く普及していたこと、遊技法はすでに共通のものが普及していて格別にその確認をするまでもなく実際の賭博が始まっていること、である。読みカルタ大流行の一風景として描写されている点が、西鶴自身も気付いていなかったであろうがこの文章の最高の史料価値である。

寛文十二年(1672)刊の『徒然御伽草』[2]は「火事も厭はぬかるたずき」と題して読み好きの男のおかしなふるまいを描いている。この男は、読みのカルタ遊技に夢中になっていて、とくに「あざがけ」で勝負するのが好きで、いつも百文、二百文と高額の賭金を出す。陰暦十一月のころ、ある夜、大風が吹いて世間が騒がしいのにかまわず読み遊技に耽っていた。だがその夜は手に入る札の具合がよくなくて負け続けていた。それが、やっと手の中に「あざ(ハウのピン)」が来て、いよいよこの札を使って勝負して銭を取り返そうとした。ところがそのときに向かいの家から出火して、それ火事だという騒ぎになって、女房子供が類焼に備えて道具を穴蔵に避難させようとしているところにこの男が飛んできて、「まずこの『あざ』のカードを先に入れろ」といった。この笑話からも、『懐硯』より十五年ほど以前に読みカルタがすでに大流行していて、この主人公の男性の可笑しさが広く理解できていることが窺える。

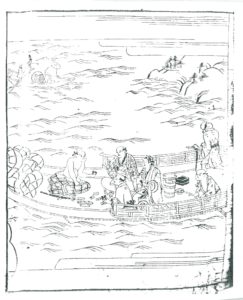

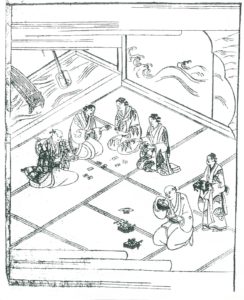

元禄十六年(1703)刊の西澤与志『風流今平家』にも、当時大流行の読みカルタ遊技であるので、船中での遊技風景の図と、遊里での遊技の図が登場する。

この様に、読みカルタ遊技の流行を取り入れて描写した文芸作品は少なくないのであるが、読みの遊技法に関するまとまった説明となると乏しい。その中で、特に取り上げて検討するべき基本的な史料としては、まず、貞享三年(1686)刊の『雍州府志』[3]が考えられる。これを読み解く所から始めたい。

『雍州府志』にはつぎの指摘がある。「其玩之法、其始三人或五人圍坐、其内一人左手取持賀留多、以裏面上下混雑、不見其畫配分而置各々之前、是謂切賀留多。其為戯謂打賀留多。然後人々所得之札數一二三次第早拂盡所持之札是為勝、是謂讀(ヨミ)、倭俗毎事筭之謂讀」。

これはこう理解される。「カルタを玩ぶ遊技法であるが、それは、三人ないし五人で囲んで座って遊ぶ遊技であり、一人が左手に全部のカルタ札を持って、裏面を上にして右手でよくかき混ぜて、表面の図像を見ないで各人の膝の前に配分する。その遊技をすることをカルタを打つと言う。(札を配分した)然る後に参加している人々が手元に得た札を、一二三の次第に数えて所持する札を早く払い尽くした者が勝ちとなる。これを読みと言う。倭俗にいつもこれを(声を出して)算えることを読むと言う。」である。ここでは、読みの遊技での札の配分法、遊技の進め方、勝敗の決め方について簡単に説明されていて、よく要点を得ていて理解がしやすいが、細部については情報が足りない。

次に、少し時期が降るが、かつて山口吉郎兵衛が『うんすんかるた』で紹介してから著名な元禄十六年(1703)の近衛家凞(いえひろ)『近衛家凞公カルタ遊自画賛巻』[4]がある。この書には、僧形の者が五人で遊技している場面の絵が添えられており、読みの遊技が進行している様子をよく描いている。

「白河橋のほとりに知人がいて、一月十日過ぎに訪問したところ、俗な禅僧が四、五人円く座っていて、紙の札で表面にカラフルな絵のあるものを各々が十枚くらい手に持っていた。その中の一人が二枚の札を高く掲げて、きき給え、きき給えと言って、自分の表情の変化も気にせずに心をこめて返して見たが、にわかに険しい表情になって膝の下に打ちつけた。そこで、暇そうな人の後ろに立ってこれはどういうことなのかと聞いたところ、『二馬だ』と答えた。そこでなおいぶかしいのでその訳を聞いたところ、『二馬』は悪い絵だ。この遊技は手に配られる絵の良し悪しで勝負が決まる。なかでも『青二』『釈迦』『あざ』は『三皇』と呼ばれていて、この三枚が手に入れば(手役になって)カルタを打つ前に勝ちが決まる。その他に『四切り』とか『八上』などとさまざまなことを語った。このようにいみじい遊技だが、なぜか公に沙汰がなく放任されているが、もし心得がなければ『三皇』の名前も忘れそうなので、一首の和歌の中に続け置いた。

青によしならのみやこのしやか仏 あかめそまつるあさなゆうなに

青丹よし、奈良の都の釈迦仏は、毎朝、毎夕に崇(あが)めてお祭りするものだ。

元禄十六年正月中旬 (花押)

所望により、蔵人式部烝頼庸に与える」

一首の和歌に「青丹(青二)」「釈迦」「朝(あざ)」と「三皇」のカード名を詠み込んだのが芸であるが、ここで行われているカルタの遊技は読みである。まず、四、五人が遊技に参加していて、各人に十枚ほどのカードが配られているというのであるからカウ、ヒイキ、うんすんカルタのような賭博系の遊技法ではない。そうするとこれは読みか合せかになる。「青二」「釈迦十」「あざぴん」が特別の役札であることは合せの遊技法にも該当するが、「ウマ」が二枚手中に配られると不利になるとか、「キリ」が四枚集まることや「八」より多い数の札が問題になるとかは合せの遊技法にはありえない。

この近衛家凞の遺墨は、作者と贈呈先が明確で、作品制作の趣旨がいたって真面目であるところが良い。読みの遊技に遭遇して参加者のおかしな所作を見て、さまざまに質問し、それを客観的に描写していて、当時のカルタ遊技の状景がよく見える。その文章は、最後は「三皇」を忘れないようにとしてこの手役を構成する三枚の役札を詠み込んだおふざけの一首で終わっているが、本文でも、和歌でも、役札は「青二」「釈迦」「あざ」の順番に表記されていて、これは、読みの遊技法での三枚の札の間での強弱を強い順に正しく記述したものである。屋外、人目に付く橋のたもとで昼間から禅僧たちが公然と読みカルタで遊び、きっと酒も入っていたのであろう、通りかかった公家に見られても悪びれることなくはしゃぎ続け、質問に応じて遊技法を説明する。ここには、元禄年間(1688~1704)には読みは博奕の重罪で厳禁されていたとする古い賭博史論者の理解とは異なる史実が見える。

もう少し遅い時期の宝永四年(1707)刊の北條団水『昼夜用心記』[5]にも、和泉の正月風景で、初めは一銭二銭がけの詠みで始まった遊びが次第に「巧者」に入れ替わり、遊技法も「合せ」になり「三まい」になり、賭金もつなぎ銭から豆板銀、小判へと高額博奕になる様子が描かれている。

このほかに、直接に読みカルタの遊技を描写しているのではないが、それが社会的に流行していた事情を窺わせる文献史料もある。延宝七年(1679)刊の『当世軽口咄揃』[6]は、放蕩が過ぎて親に勘当されそうな息子が御籤を引いたところ二が三度同じように出たので、これならば、親が打ち切りにしたくとも「二崩し」で新規撒き直しになるから安心せよという神意だとする笑い話である。

元禄十六年(1703)刊の米沢彦八『軽口御前男』五之巻の「昔を今によみがるた」[7]も読みの笑話である。赤裸にされて物乞いを始めた男が門口でカルタの「二」を二枚並べているので、主人が久三という使用人に「久三、あの非人は何をするぞ」と問うた。久三は「あれはたすけてくれいと申事で御座ります」と答えた。読みの遊技で、「二」のカードを複数枚配られるととても不利で、そこで「二」が三枚あるときは「二くずし」と言ってカードを全体に配り直しにする救済策が用意されているほどである。だが「二」が二枚のときには救済策はなくて手詰まりになり、「助けてください」と悲鳴を上げるばかりである。物乞いはこれにかけて、自分は絶望的に暮しが詰まった状況にあるので助けてくださいと無言で訴えかける作戦である。主人は久三の話を聞いて「しからばなんでもとらせい」と鷹揚であり、久三はやがてむしろ一枚と銭一文を物乞いに与えた。そうすると物乞いは、「二」のカードを一枚土間に捨てて、「これで浮ばれました」といった。読みでは「一」、別名「むし」のカードが出されれば続けて「二」のカードが出せるので、むしろが出たので手詰まりの状況から脱出できるということである。これを久三がカルタの「むし」の札一枚と銭一文を与えたと解する者がある[8]が、それでは今の貨幣でいえば十円玉二、三枚に無価値なカルタ札の半端品一枚であって笑い話にならない。むしろであれば売っていくらかの銭になるが、「むし」のカード一枚では売り物にもならず、銭一文だけではいくらなんでも少額過ぎて浮かばれない。物乞いに「むし」に通じる「むしろ」を与えたというところに味がある話である。

この他に、江戸カルタ研究室も読みに関して特に目立つ「あざ」や「崩し」の語を織り込んだ台詞や俳諧などを数多く見つけ出しており、当時、読みが相当に普及していた事情を推測することができる。こうした実例の出現度数から見れば、読みは江戸時代前期、延宝年間(1673~81)以降の流行物であったと思われる。

[1] 井原西鶴「懐硯」『対訳西鶴全集五』、明治書院、平成四年、七六頁。

[2]「徒然御伽草」『滑稽文学全集』第十巻、文藝書院、大正七年、五四〇頁。

[3] 立川美彦『訓読 雍州府志』、臨川書店、平成九年、二八五頁。

[4]「近衛家凞公カルタ遊自画賛巻」、『うんすんかるた』、リーチ(私家版)、昭和三十六年、二九頁。

[5] 北條団水「昼夜用心記」(一)、『北條団水集』第二巻、古典文庫、昭和五十五年、二七頁。

[6] 「当世軽口咄揃」『江戸笑話集』日本の文学古典編46、ほるぷ出版、昭和六十二年、五七頁。

[7] 米沢彦八「軽口御前男」『滑稽文學全集』第十巻、文藝書院、大正七年、四三三頁。

[8]『江戸笑話集』(日本古典文学大系一〇〇)、岩波書店、昭和四十一年、三四一頁。