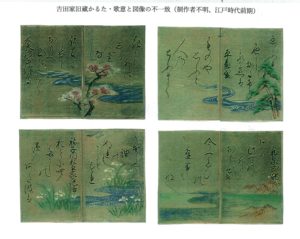

いしだよしこ(石田善子)『小倉山荘色紙和歌 百人一首の謎解き』がこれに続く。石田は、織田の著作から着想を得て、自己流の歌群のまとめ方を考案する。石田が着目したのは、百人一首がもともとは嵯峨中院の襖障子に貼る色紙の形で構想されていたことであり、石田吉貞の考証に基づき、襖障子一枚に付き四首、四枚の色紙が置かれることを想定して、四枚一群の和歌を単位として相互に関連性でつないで行き、百首、百枚の色紙を一つに繋げて見せることを志した。そして、配列図を詳細に見ると、そこに『源氏物語』『伊勢物語』『土佐日記』などの姿を見ることができることも発見した。この、柔軟で変幻自在な構成の理解が可能になったのは、石田が、百人一首や百人秀歌の歌順をほとんど無視して、和歌の言葉に集中して考察を深めたからである。そして、石田には、自己の考察で百人一首の主旨に関する唯一の正解を言い当てたという功名心ではなく、自分流の考察で百人一首を理解する楽しみを分かち合いたいという心がある。この無欲な柔軟さは定家の本心に意外に近いものかもしれない。

太田明『百人一首の魔方陣-藤原定家が仕組んだ「古今伝授」の謎をとく』は、百人一首の和歌本文の言葉を分解して和歌相互の関連性を解析する織田や石田の方法論とは全く異なり、もっぱら歌順の番号に注目して、その数字を鍵にして歌集の構造を把握しようとする。そして太田がたどり着いたのは、百人一首が十次魔法陣を構成しているという事実であり、和歌を歌順で数学的に理解することが百人一首を秘伝としている主旨であるという事実である。太田は、石田と好対象に、唯一の正解に辿り着いたことを誇っている。こうした太田の理解に対しては、すでに小林について述べたとことと同じ指摘をすることになる。すなわち、百人一首という歌集は室町時代に二條家の周辺からこう呼ばれるようになったものであり、それ以前は、『小倉山荘色紙和歌』と呼ばれる歌集があり、それと二條家に伝来した百人一首とは、歌順、歌人名、和歌本文などに相当に顕著な相違があり、その異同は判然としない。冷泉家周辺では、江戸時代に冷泉為村(ためむら)の口述を記録した『義正聞書』に「山荘色紙和歌、百人一首と称し来る事、これも当流にしらず、百人一首といへば、深き仔細あり。小倉山荘色紙和歌といふがよろし。百人一首といへば、外に百一首撰ばれたるものあり、これは当流伝来の外、他所になし」とある。世に百人一首と呼ばれるものの原本は当家にあり、これは正しくは『小倉山荘色紙和歌』であり、当家では「百人一首」などという二條家から始まった俗称は用いない。百人一首という歌集には深い仔細があるのである。それと、百人一首と言えば別に百一首で構成されるものがあり、これは当家に伝来するものしか存在しない秘本である、ということであろう。百人一首と百人秀歌とは別のものであり、後者もまた冷泉家に秘蔵されていたことが分かる。歴史的に見ても、我が子冷泉為相(ためすけ)に御子左家の当主の座を引き継がせたがった為家(ためいえ)の妻、阿仏尼(あぶつに)を通じて、「明月記」などとともに冷泉家に引き渡されたと想定するのはいかにもありがちなことである。

したがって、一度断絶した後に復活した二條家の流れから発出した百人一首の歌順をもって、定家から直接に継承された正統のものとすることは相当に危険である。二條家は、京極家や冷泉家との相続の争いに際して、同家には御子左家の当主が継受していた重要な歌集や書類などが継受されていないと批判されている。二條家に伝来した百人一首という歌集も、定家から為家(ためいえ)を経て伝授したものか、それとも二條家の家系の断絶後の復活の段階で、どこかの流派の所持するものを筆写したのか、その来歴も確かではない。他方で、応永十三年(1406)の「百人一首抄」は二條流の藤原満基(みつもと)の筆であり、そこでは、「この百首、黄門の在世には人あまねく知らざりける。……為家卿の世に人あまねく知る事になれるとぞ。」としたうえでそれが「二條の家の骨目也」とされているから、この時期までに二條家に伝わり筆写されていたことが分かる。したがって、こうした室町時代以降の二條家の百人一首の歌順を定家の定めた歌順と理解して、それを数学的に操作することで定家の制作意図や歌集の構成を推測する太田の方法論は、史料の裏付けにおいて危ういのである。

次に現れたのが、高田崇史『百人一首の呪』である。高田がセットしたのは殺人事件の推理小説の中で百人一首の謎を解くという仕組みであり、和歌の意味連関で詰めていって辿り着いたのは、定家は、後鳥羽上皇と式子内親王を中心に据えた歌曼荼羅を作り上げたという理解であった。このように、百人一首に宗教的な意図を汲みとるのは初めての試みである。ただ、百人一首かるたとりは年に一回、正月にしか行われないというのはかるた史の誤認識であり、百人一首かるた取りは一種の神事であり、魔を払うための行事の一つであると主張する言説に対しては、いささか強引に過ぎるという感想が前に来る。百人一首かるたが正月限りの遊技具であるとする文献も言い伝えも知られていないし、かるたの遊技が神事であるというのは、昭和後期になっていくつかの神社で正月の遊興として始められたエンタテイメントに、鎌倉時代からの数百年の歴史を感じ取る荒業である。かるた史研究の立場からすると、江戸時代初期(1603~52)に始まった遊技具である百人一首かるたの歴史を数百年も以前の歌集の成否を論じる作業に引き摺り込まないでほしいと願うところである。

この時期に驚かされたのが、瀬戸口善則「文字鎖による『伊勢かきつばた絵図』―定家撰『小倉百人一首』の10×10『斜めつづら折配列』―」である。これは、織田、林の和歌連関によるチャートという発想を、数学的な見地から深めたもので、この後、何回かの報告がある。数学者から見るとこう見えるのかと感心したが、そのエッセンスは数学的な発想に暗い私には理解できなかったのではないかと恐れている。

この翌年に現れたのが、今川仁視「百人秀歌・『百人一首』の謎解明のための予備的考察(1)」であり、これも数年がかりで、(2)以下の後続論文として連載されて継続した。

次に現れたのは、『淡交ムック 百人一首入門』である。これは、百人一首史研究の重鎮、有吉保と神作光一を監修者に迎えて編集された力作である。ただ、この書の冒頭は有吉ご自慢の美麗な百人一首かるたコレクションの紹介図像であり、有吉の「『百人一首』歌かるたの魅力」という小文を挟んで滴翠美術館の蔵品など、百人一首かるたの名品の図像が続き、さらに、「百人一首とかるた」として、岡野弘彦「百人一首のしらべと心」、濱口博章「滴翠美術館のかるたコレクション」、吉海直人「『百人一首』歌かるたの歴史」、田村善次郎「カルタの民俗」、前田俊行「百人一首かるたを作る 前田俊行さんに聞く」、(財)小倉百人一首文化財団「小倉百人一首博物館『時雨殿』へのいざない」、鶴谷博幸「競技かるたの歴史とシステム」、苔口全「『かるた』を早く取る法」、インタビュー「荒川裕理クイーンに聞く」で全体の半分を占めており、あたかも「百人一首入門」ではなく「百人一首かるた入門」のように見える。もう一人の監修者、神作光一はこの後に登場して、「歌人藤原定家」と「『百人一首』名筆の流れ」の二文を寄せている。全体に、古老の短文の寄与が目立つ書冊であり、論じている点は旧説の域を出ていない。特に、かるた札の鑑定やかるた史の叙述にも新しいものはない、いわゆるムックレベルのものである。

この書の表紙には、普通は帯で記載するような内容紹介が刷り込まれている。有吉のほか、名児耶明(五島美術館)、エッセイを寄せた万葉集研究家の中西進、歌人の岡野弘彦、竹西寛子、尾崎左永子、馬場あき子、松平盟子らの名前が大きく並び、なぜか二つの論文を寄せた神作の名前はなくて、単なる監修者扱いだけである。また、巻末に約三十ページを費やして「『百人一首』全百首評釈」がある。十五名の筆者はいずれも日本大学か東洋大学の関係者で、有吉、神作両名の大学院卒業生ないし現役の院生であろう。こういう指導教授の記念論文集のようなラインアップの企画も最近では珍しい。なお、表紙には「かるたを作る『大石天狗堂』」「競技かるたのすすめ」「小倉百人一首博物館『時雨殿』オープンに向けて」と表記されており、これらはいずれも論稿の正確な題目ではなく、むしろ出版社側の企画書の文章をそのまま掲載したものと考えられるが、皮肉なことに、どういう読者層をターゲットとして狙った企画、社の営業方針であるかが赤裸々である。この書を手にすると、鑑賞と考証をないまぜにして進められてきた昭和後期(1945~89)から平成期(1989~2019)にかけての百人一首史研究の一つの到達点であると思える。

こののち、平成十七年に白幡洋三郎編『百人一首万華鏡』が、また平成十九年に『國文學』臨時増刊号「百人一首のなぞ」が現れた。前者は白幡が中心になって、平成十五年に京都の国際日本文化研究センターで開催したシンポジウムの記録であり、後者は、錦仁が実質的に企画を立てて論文を集めたものである。どちらも百人一首の起源論の混迷を、集団的、学術的な討論で前進させようとする新しい試みであり、白幡も錦も私の以前からの友人であり、私もシンポジウム企画の主旨に賛成して参加した。その際には、吉海を起用することについて、その主張は疑問な点が多いが、議論の混乱を避ける趣旨で、私は和歌史研究には触れず、吉海にはかるた史に触れないという線引きで編者と合意して課題を設定した。この企画では、さすがに吉海も我こそが百人秀歌型配列の異本系百人一首の第一発見者であるという主張は避けて私の指摘を神妙に聞いていたことを憶えている。また、「百人一首のなぞ」では、錦の問題関心からであろう、幅広い課題の設定がなされており、遊芸と文芸の両面から謎に迫る企画であり、「『百人一首かるた』の謎」を扱った吉海は既述の重点を江戸時代中期(1704~89)以降に置き、私は「『源氏カルチャ』と『百人一首カルチャ』」を扱って、一つの企画の中での相異なる主張の衝突は避けられていた。そして、この二つの企画では、多方面からの論稿が集まり、いくつか新しい考察にも恵まれた。

また、私は、大牟田市立三池カルタ記念館のシンポジウムに吉海を呼んで、蒐集した史料群を示して、議論の再考を促しつつ講演を依頼したりするなど、研究者としての話し合いの糸を絶たずに吉海の研究を支援するように図っていた。ただ、吉海は、日文研のシンポジウムの終了後には、私のかるた文化史の理解を否定する趣旨の論文を公表し、『國文學』臨時増刊号の公刊後には、百人一首かるた史に関する私の理解を二十年越しに否定する著書を表すなど好戦的である。いずれも内容的には批評とも呼べないレベルの、誤解と誤記の多い実証性に欠けるものであり、当時は、攻撃の内容が私個人へのものであるだけでなく、私の関係している公的な施設への攻撃にまで拡大されているので、やむを得ず文章で応戦して吉海からの批判、非難を一蹴した。ここでその内容に立ち入ってそうした批判の経緯を再現する必要性はないと思うが、ただ、そういう論議であっても今となっては平成年間(1989~2019)の百人一首研究史の一部となっているので、その存在だけは記録しておこう。

家郷隆文『見つけた!「百人一首」の主題歌』はこの頃に出たもので、百人一首の隠された主題は、後鳥羽院の述懐歌であり、いくつもの和歌に出てくる「われ」を後鳥羽院のことと想定した時にその景色が見えてくるというものである。

この時期に出されて、私が興味を惹かれたのは、日本古代史の研究者、榎村寛之の「王権史として見た『百人一首』―鎌倉前期貴族の『歴史』認識」であった。これは、定家の問題意識を、隠岐院や佐渡院という特定の天皇に対する思いと理解する従来の説に反して、日本の王朝の交代劇への思いにあり、この歌集はいわば日本の王権史を語るものと理解するものである。榎村が着目したのは、歌集に登場する天皇が、いずれも直系の子孫への王位の継承ができなかった、いわば王朝交代劇の登場人物であるという点である。そこから榎村は、百人一首の天皇は、①天智天皇から陽成院に至る「前期王朝」、②その傍流として繁栄した「奈良時代」を象徴する持統天皇、③光孝天皇に始まる繁栄の時代「後期王朝」、④その傍流としての冷泉系を象徴する三條院、⑤「繁栄の時代の終焉」を象徴する正系で祟りの王、崇徳院、⑤今一人の正系で祟りの王であった後鳥羽院とそれを和ませ、すべてを相対化する順徳院、という時代区分を著す構成になっているとして、そこに、承久の乱の後、藤原定家晩年の知識層の歴史認識を背景に編纂された、王権の歴史を詠った歌集を見ているのである。そして、『百人秀歌』では崇徳院が最後の天皇であるのに、『百人一首』では、隠岐院までの、定家にとっての同時代にまで踏み込み、佐渡院の歌ですべてを歴史として完結させ、「なおあまりある昔」として相対化させたと理解している。

私が興味を惹かれたのは、古代史を語り、伊勢の神話や斎宮を語る歴史学者の直観である。それは、定家が個々の天皇を好んだか、嫌ったかという思考のレベルでしか考えて来なかった従来の論者に、根本的な発想の転換を求めるものではなかったのか。天皇制は、個人の集合体ではなく、そこには制度がある。この、制度の歴史という観点は、日本では未成熟で、歴史を語る者はすぐに人物史、愛憎史に傾斜してしまう。そこに残るのは、政局興亡史であっても天皇制の歴史ではない。榎村は従来の百人一首史研究におけるこの歪みを鋭く批判していた。だから私は、榎村の理解での具体的な指摘には異論もあり得るが、歴史学者からすれば至極まっとうなこうした理解に和歌史の研究者がどのように対応するのかを注目していたのであるが、驚くほどの無関心、無視であった。いやむしろ、和歌史の研究者の知りうる情報の範囲はとても狭く、こうした外部の者の指摘を認知する事すらなかったのではなかろうか。

深沢秋男『如儡子百人一首注釈の研究』は、如儡子の研究者である深沢が、以前から発表してきた論文を集成したものである。私は、私を百人一首発生史に開眼させてくれたのが田中宗作による如儡子の注釈本の研究に関する論文であったことから、如儡子には関心があり、深沢の論文にも触発されるところが多かったので、本書の公刊を歓迎した。深沢によれば、如儡子は少なくとも四点の注釈を著しており、それが、冷泉家流のものと二條家流のものに微妙に移動しており、その移行もまた興味惹かれる研究対象であるが、私は一読者に留まった。

関裕二『 百人一首に隠された藤原定家の暗号』は、織田、林、高田らの先行業績に刺激されて、改めて謎解きに参加したのであるが、古代史研究者らしく、天智天皇、持統天皇の行ったことから平安時代の藤原氏の隆盛と没落に及ぶ独自の歴史認識の展開に力点があり、百人一首そのものの解析は先行業績ほどには細密でない。そして結論としては、定家は、後鳥羽院のたたりに怯え、この歌集で上皇の鎮魂を祈っているが、他方で、天智天皇から始まった藤原貴族社会の凋落を嘆き悲しみ、従って、院政の導入などでその衰退を招いた王家にも批判的であり、その代表者である後鳥羽上皇の復権や都への帰還は決して願ってはいない、ということになった。関の論述は、古代史、特に万葉集歌人への知識などは披歴されているが、百人一首論とのかみ合わせ方がよく分からない。

なお、本書は、冒頭で「青冠」と呼ばれる百人一首かるたを用いる賭博系の遊技に触れている。私は、かるた史の研究者としては、こうしてかるたとは何の関係もない主題の議論に、人寄せパンダのようにかるたを引き合いに出して、ごくありきたりであった数十年前のかるた史論者の理解をそのまま偉そうに言及されることが不愉快であり、やめてほしいと思っている。いわゆる「道勝法親王筆かるた」が慶長、元和年間(1596~1624)の作品であるという謬説を今なお記述している者などには、人前でものを言うのであれば、いくらなんでももう少し勉強してほしいと思う。そして、「青冠」は「坊主めくり」と同じように、百人一首の歌人図像付きの絵札を使う遊技で、そこに載せられている和歌には全く無関心である。これから百人一首かるたの歴史は見えないし、七百年以上も昔の百人一首という歌集の成り立ちの解明に役立つ情報など全くあり得ない。周り将棋に関する情報が棋道史の解明に役立たないように、坊主めくりだの、青冠だの、下の句かるただの、そして多分競技かるたもここに入るが、こうしたものからは百人一首の発生史の謎は到底解けないのである。こういうバグは歓迎されない。

これと同年の平成二十五年(2013)に出版されたのが、湯原公浩『別冊太陽日本のこころ213 百人一首への招待』である。湯原は平凡社の編集者で、全編にクリアーな写真を配置したこの本の実質的な編著者は吉海直人である。史料面では、すでに既知の、各地の博物館、美術館が所蔵する名品の図像が多いが、京都に開設された時雨殿のコレクションからの新紹介もある。文章は、いかにも編集者の目を通った本らしく、慎重に客観記述の解説に努めており、吉海の文章もそれに合わせたのか自説の宣伝は控えめになっており、 研究者世界での一般的な理解を祖述している。この一般的な理解に対する吉海の感じる疑問点は各所に書かれているが、吉海の側からの新しい問題提起や既成の理解への挑戦はあまりないので、「実際のところはよく分からないのです」という締めで終わる例が多い。それでも、吉海独自説が社会的通念の解説のように表記されている部分もある。これについては、どういう史料的な裏付けがあるのか首をひねらされることも少なくない。要するに、この時点での百人一首の理解を概観して、いくつかの点でそれに疑問を投げかけて「よく分かりません」で終わる、一般向けの美麗な百人一首写真アルバムという感じの一冊である。

この本は、百人一首を文化現象として広く把握しようとしており、その一環として百人一首かるたについても言及している。そこで展開されているのは、もちろん吉海の理解である。そして、吉海の説明の仕方は、かるた史の史料、特に近時他の研究者によって発見された、史料に当って実証的な検討をした結果の知見に基づいて説明するのではなく、世間に通説として伝わっている旧説をあたかも自分でも研究した新説であるかのように取り入れて説明するが、その通説への疑問がすでに提示されていて、その批判的な新説が有力だと思われるときは、黙ってそれも自説に取り込み、これもまた自身の実証的な研究の成果であるかのように書き込み、いわば旧説に基づいて説明するのだが新説にも保険を掛けるというものである。特徴的なのは、実証的な研究の不足であり、したがって妙な通説批判になってしまうことである。

一例として道勝法親王筆かるたについて取り上げて見よう。吉海はこう述べる。「現存最古の百人一首かるたは、『道勝法親王筆百人一首かるた』とされている。もしそうなら、道勝法親王は元和六(一六二〇)年に亡くなっているから、必然的にそれ以前の成立ということになる。だが、その歌仙絵が素庵本の影響を受けているとすると、必然的に成立はもう少し下がるかもしれない」。吉海が言うように、このかるたは、所蔵者の滴翠美術館によって、創設者の山口吉郎兵衛の著書『うんすんかるた』での記述を根拠に、慶長、元和年間(1596~1624)の作とされてきた。これは、誰一人異論を唱えないところであったが、私は、疑問を呈し、そこにある歌人図像が、『素庵本』の影響下に慶安年間(1648~52)頃に成立した『尊圓本』の歌人図像の丸写しであることから、少なくとも同書刊行以後の制作であり、諸事情を勘案すると、元禄年間(1688~1704)に近い江戸時代前期(1652~1704)後半の作であると指摘した。

吉海がこの文章を書いた平成二十五年(2013)当時には、このように新説を主張しているのは私一人であった。「その歌仙絵が素庵本の影響を受けているとすると」というとき、こういう理解に該当するのは私でしかない。吉海は、従前はこのかるたが慶長、元和年間(1596~1624)の作であることに少しも疑問を呈していなかったのであるが、私の新説を知ったころから、本書のように微妙にそれも取り入れようとした。だが、吉海は自分には実証的な研究がないので、私の、「『素庵本』の影響下で成立した刊本の『尊圓本』の画像のパクリだ」という指摘を「『素庵本』の画像のパクリだ」と言っているものと誤解し、このように「素庵本の影響をうけているとすると」という中途半端な指摘をしたのである。それも、旧説に従うか新説を採るかの選択を回避して「影響を受けているとすると」というあいまいな表記にしている。

吉海の指摘が旧説と新説の間で、どっちつかずで中途半端になっているというのも失礼な指摘だと思うから一例を示しておくが、吉海は、「仮に、『道勝法親王筆百人一首歌かるた』が寛永(一六二四~四四年)以前の成立だとすると」と書いた。これは「『素庵筆百人一首』自体、正確な刊行年がわかっておらず、元和・寛永(一六一五~四四年)頃とされている」という理解によるのだが、例によって、「仮に」だの、「成立だとすると」だのとあちこちに旧説に戻れる安全装置を付けた記述である。それはさておき、このかるたの成立に関しては、慶長、元和年間(1596~1624)の作とした旧説か、元禄年間(1688~1704)に近い江戸時代前期(1652~1704)後半期の作とした私の新説しかない。「寛永(一六二四~四四年)以前の成立」とするどっちつかずの中間説は、吉海説の以前にも以後にも存在しない。

もう一つ、「御簾隠れかるた」のエピソードも書いておこう。昭和前期(1926~45)、太平洋戦争の時期には、天皇の図像が遊技具にあり、捲られたり、叩かれたり、引っ張り合いになったりするのを不敬と考えたのであろうか、天皇と皇族の図像を百人一首かるた札から外す試みがなされた。それも、天皇、皇族に関しては御簾を下ろして姿を隠させるという工夫であった。このことを発見したのは昭和六十年代(1985~89)の私で、一時期は、骨董市などでこの時期のかるたを見かけるとひっくり返し、該当する御簾隠れかるたであると購入していた。数社のかるた屋から出された数点のものが集まった。そして平成年間初期(1989~2008)のあるとき、大牟田市立三池カルタ記念館(現在の大牟田市立三池カルタ・歴史資料館)での講演に吉海を呼んで雑談をしていた時に、たまたまその話題になり、館のスタッフに倉庫から該当するかるたを持ち出してもらって吉海に見せた。吉海は、こういうかるたの存在を全く予期していなかったのであろう、まさに不意を突かれたということで驚き、口を開けたまましばらく無言のうちに見入っていた。それが、本書では、まるで吉海自身の発見であるとも読めるように書き出されている。昔日を思い出して笑った。なお、「御簾隠れかるた」という名称も私の造語である。私に「吉海さん、第二次大戦中の御簾隠れかるたってご存じですか」と言われて、その言葉の意味が理解できないで途方に暮れていた前段とともに思い出されるが、この「御簾隠れ」という名称が吉海のかるた史の叙述の中で社会的に通用している、あるいは少なくとも研究者の間では通用している学術用語のように扱われているのは語の考案者としては名誉なことだと思った。

この本の出版と同年に開かれたのが大津市歴史博物館による展示会、「企画展:百人一首かるたの世界」であり、その目録、大津市歴史博物館編の『企画展百人一首かるたの世界』が出版された。市レベルの博物館の企画としては力がこもっていてよかったと思うが、百人一首かるた史の学術と呼ぶにはいささか問題で、特に一部の展示品の史料評価が不適切である。江戸時代中期後半(1751~89)の末期的な「うんすんかるた」が、まだこのかるたがこの世に現れてもいなかった江戸時代初期(1603~52)のものとされたり、今では確定的に江戸時代前期(1652~1704)、それも元禄年間(1688~1704)に近い時期のものとされている「道勝法親王筆かるた」が江戸時代初期(1603~52)のものとされたり、元禄年間(1688~1704)頃と思われる百人一首画帖が、長谷川宋圜筆の江戸時代初期(1603~52)のものとされたり、借り出した先の所蔵者の過大な鑑定、時代評価にそのまま従わねばならなかったのだろうけれども、博物館のスタッフとしては、学術的には泣ける話である。

山縣知道『「百人一首」七百八十年の謎を解く』は、織田正吉の著作に刺激を受け、高田崇史の著作から定家が曼荼羅を考案したというアイディアを受け、自己流に曼荼羅図を描いて見せた著作である。基本的にはこれに尽きる。

これと同年に、合六廣子『歴史スペクトル百人一首を読み解く』が出版された。著者が敬愛する林の歌織物説を後追いする視点であるが、後鳥羽天皇と両帝並立になって壇ノ浦で海に沈まされた安徳天皇への定家の思いが歌集の底辺に流れているという新しい視点も組み込まれている。

同年に、中村るり子『ベールを脱いだ百人一首』も出版された。

田中紀峰『虚構の歌人 藤原定家』は、新しい知見を組み込んだ定家の人物論であり、私は、歴史的な考証としては以前から何冊か出ている伝記よりも勝るものがあると思っている。田中は、数理芸術を専門とする大学教授であるが、歌人であり、また、歴史への関心が深い。その立場から、田中は神話化されている藤原定家像に切り込んでいく。私は、本書の末尾で総括的に書かれた「定家は典型的な教師タイプであり、俊成や西行は作家タイプである」「和歌を自分で詠まないと、定家の歌はただつまらないだけになってしまう。自ら歌を詠もうとするとき定家は便利だし、一通り学んでおくべきだし、少なくとも無視はできない。ただ和歌を古典芸能の一つとして愛好するだけならば、定家より西行、俊成、式子、あるいは紀貫之や紀友則、在原業平の歌が良いに決まっているのだ」「定家の歌を調べれば、凡百の歌人らの手の内が読める。私たちは定家にならって定家流の歌を詠んでみることもできる。定家にしばられず、自由な歌を詠んでみることもできる。定家の歌の好き嫌いはともかくとして定家の歌を学ばねばならぬ理由はここにある」とする指摘に共感する。これは、歌人の魂と歴史家の知恵を共にもった者ならではの理解であり、従来の和歌史の研究者には、残念ながらそのどちらの香りも薄い。

徳原茂実『百人一首の研究』は田中の著作と同年の出版である。徳原は昭和後期の百人一首学の議論を振り返り、有吉保による『百人秀歌』の発見と、樋口芳麻呂「『百人一首』への道」、石田吉貞「『百人一首』撰者考」という二件の画期的な論稿、それらとまったく異なる視点での片桐洋一「百人一首・その後」などに触れて自説を展開している。いかにも昭和の論議という感じで、織田正吉以降の、素人交じりの百人一首の起源論や秘密論は、注にも参考文献にも登場せず、こんなものには目もくれない、歯牙にもかけないという徳原のプライドがよく分かる。こういう態度に対しては、私から特にいうことがない。

草野隆『百人一首の謎を解く』は、百人一首の成立に改めて迫る論稿である。そこでの特徴は、宇都宮頼綱(よりつな)の履歴や人物像について詳しく、当時の浄土教の活動での有力な人物であったとしたことと、彼が娘婿の為家(ためいえ)夫婦のために建築した嵯峨中院の邸宅としての構造を深く研究したことである。頼綱(よりつな)は、そこから、百人一首のもととなる百人秀歌の色紙は、人の世の苦しみを表す和歌を中心に集められて、この邸宅の仏堂、阿弥陀堂と居住空間の関係で言えば、極楽を意味する阿弥陀堂に飾られるものではなく、そこに続く居住空間、あるいは来客の接待空間の襖障子を飾るものとして用いられ、人の世が苦しみに満ちていることを示し、阿弥陀堂に居る仏に救済を願うという主題に導かれていると理解する。これが出家して蓮生(れんしょう)と名乗った人間の宗教的な主張であり、浄土宗の救済に向けたコントラストを強く表現していたと理解している。

このことに焦点を当てた研究は従来乏しかったので、百人の歌人の多くが、様々な苦しみのうちに生涯を終えたことを指摘し、浄土宗の意味を絡めて理解し、そこに宇都宮頼綱(よりつな)側の依頼の意図があり、定家はそれに応じて選歌したとする指摘は斬新なものであった。ただ、私としては、これは時間的に無理のある指摘でああり、こうした宗教的な理解よりも、もっと俗に、頼綱(よりつな)は、娘婿で御子左家との連絡担当であった為家(ためいえ)から百人秀歌のうわさを聞き、定家と姻族である立場を活用して、初学者の自分としては是非ともそれを知って研鑽に励みたいと説明し、居宅に色紙を貼り巡らせることを乞い願ったと理解したい。そして、居宅に実際に貼り巡らされてから後には、娘婿の為家(ためいえ)に、機会あるたびに定家流の作歌の作法を聞いたものとも想像する。為家(ためいえ)本の百人一首は、定家から伝授されたものではなく、この、嵯峨中院の屋敷に貼られた色紙型のものを冊子にまとめたものであったのかもしれない。

寺島恒世『百人一首に絵はあったか 定家が目指した秀歌撰』は、近年、国文学研究資料館が精力的に進めている歴史的典籍のデータ化による保存、研究の成果であり、また、歌仙絵作品の成立および展開に関する総合的研究の成果でもある。したがってそこには、平成三十年(2018)という時期における専門家集団の知見の水準が示されており、この時期の研究状況がよく分かる。かつて、平成七年(1995)に、松村雄二『百人一首 定家とカルタの文学史』が当時の専門家の研究水準を遺憾なく示したように、四半世紀後の研究状況を知る好個の業績と言える。

本書は、前半を百人一首の成立史の解明にあて、後半では『時代不同歌合』における歌人図像の成立を中心に歌仙絵の成立を扱っている。そして結論的には、百人秀歌には藤原信実(のぶざね)の似絵の関与を認めつつも、百人一首については、それが百首を単位とする和歌集として編まれた文献テキストであり、人物画像を伴う後鳥羽院と順徳院の和歌の色紙が飾られる事態は想像できないと考え、その歌人図像についてはなお今後の研究、解明を待つという段階にとどまっている。ただ、そこでは、これまでここでも論じてきたような、先行業績の和歌本文に定家が施した改変の意味、あるいは為家(ためいえ)かその周辺の者によると思われる歌人名の改変の意味が十分には考慮されていない。

私は、ここまでに繰り返し指摘してきたように、百人一首という歌集に、歌道の初心者でも手にしやすい御子左家の内々の入門編という印象を持っている。その感触は大学の法学部で、法律学の初心者に法学をなじませるために編む「法学入門」の薄手のテキストに似ている。実際、百人一首は編纂後、数百年を経て広く社会に出回り、和歌集としては異例になるが広く人口に膾炙し、女子の習字教育のテキストとされ、またかるたとして文字のよく読めない者にまで親しまれ、はては川柳の題材、落語の主題、遊女の源氏名、菓子の題目にまで使われ、明治年間(1868~1912)の競技かるたの発足後には、決まり字までしか記憶していない膨大な競技人口を生むまでに至った。これを秘本とした定家の目論見は、御子左家の家中でのみ、これを活用するところにあったが、その思惑ははるかに超えられており、百人一首は数千万名の人口にまで普及し、日本人の和歌に対する入門書として機能している。皮肉なことに、定家自身も今日では百人一首があればこそその編者として有名であり、歴史に残されているのである。

そして、歌人図像は、刊本やかるた札の装飾として歓迎され、要するに王朝文化の担い手の雰囲気を出していればよかったので、どこの誰ともつかぬ没個性的なイラストとして普及した。したがって、私は、百人一首に絵はあったかと問われれば、それは江戸時代初期に刊本のイラスト画として発達し、かるたにも採用されて普及したが、特定の歌人の肖像画として成立したのかは疑問であり、室町時代以前の画帖や色紙には確認できないと答えることになる。寺島らの研究はなお進行中であり、今後も研究成果の公表が望まれる。