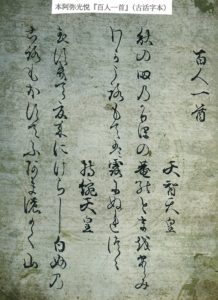

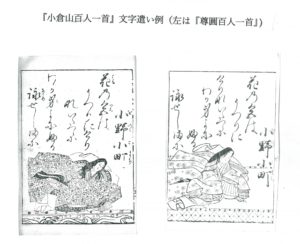

ここで一つ整理しておきたいことがある。それは日本式のかるたがかるたと呼ばれるようになったのはいつからかという問題である。私は『ものと人間の文化史173 かるた』で、海外から伝来した「カルタ」と日本で考案された日本式の「かるた」の歴史を書いた。カルタは安土桃山時代に日本に伝来して流行したが、それは、基本的な構造としては「裏配りのゲーム」、つまり、カードをゲームの参加者に裏返して配布することで、相手の手中にあるカードが何であるのかが分からなく、それを推理して進める不完全情報開示遊技として成立していた。一方、日本式のかるたは「表配りのゲーム」、つまり、参加者に配布するか場に展開するカードは表が見える状態であり、それに基づいて戦略、戦術を立てて争う完全情報開示遊技である。

展開される遊技も、カルタでは競い合う性格のものであり、かるたでは対応するものを合せる性格のものである。用いられるカードの形は、「古今の札」の例でいえば、大きさはカルタとかるたでほぼ同じだが、形は前者が長方形、後者は色紙形である。したがって、カルタと「古今の札」には共通する点が少なく、両者を「カルタ」として統合的に呼ぶべき理由が見付からない。その意味で、『当家雑記』の筆者が「古今の札」と呼んでも「かるた」とは呼ばなかったのは十分に理解できるところである。

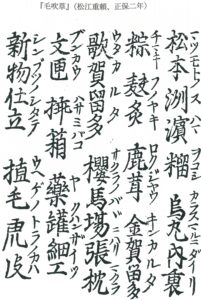

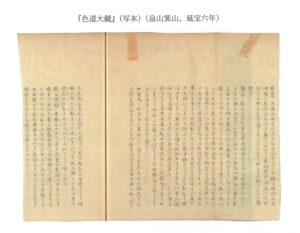

そうすると問題なのは、歌合せかるたがかるたと呼ばれるようになった時期とその理由である。記録に残る最古の使用例は正保二年(1645)刊の『毛吹草』の「烏丸 金賀留多 歌賀留多」である。これに次ぐのが延宝六年(1678)刊の畠山箕山『色道大鏡』である。箕山は、「巻第七 翫器部」で遊郭におけるかるたの遊技について、まず「加留太」を取り上げ、さらにそれと別に「貝覆」と「続松(ついまつ)」を取り上げた。「続松」は「続松 歌がるたの事也」という直截な一文から始まる。ここでの説明によると、貝覆のように合せ取る遊技法を「露松(つゆまつ)」といい、常のかるたのように裏返して配布して行う遊技法を「歌がるた」という。ところが、歌がるたの方がすっかりすたれてしまい、今はもっぱら露松の遊技法が用いられている。そこでこのカードを「続松」と呼ぶのである。

この説明が大筋で正しいとすると、江戸時代初期(1603~52)には京都の六條や島原の遊郭で「歌賀留多」とする表現が成立していたことになる。記録されているのは「札」を使った遊技法の一つの名称であり、当初それが遊技に用いる用具の「札」そのものの名称でもあったのかはこの史料では定かでない。遊技の世界では、遊技法と遊技具の名前が共通することは「花札をする」「花札で遊ぶ」がともに成立するようにごく当たり前のことであるから、この語がカードも意味する言葉として遊里で誕生したといういわれを想定したい誘惑にかられるが実証性に欠ける。そして、遊里における遊技法の流行りすたれに連れて一時は「続松」という表記が遊技法においても遊技具においても優勢になり、その後、延宝年間(1673~81)以降にまた「歌賀留多」が優勢を取り戻して、貞享年間(1684~88)刊の『雍州府誌』にはすでに天正カルタも歌かるたも歌留多として一括りで説明するようになっていたのである。そういう意味合いで私は、「歌歌留多」という語が、遊技法と遊技具の双方を意味する語として確立したのは延宝年間(1673~81)から天和年間(1681~84)を挟んだ貞享年間(1684~88)までのことと考えている。