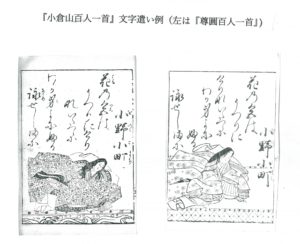

なお、師宣は『師宣本』において、和歌本文の書については『尊圓本』の文字遣いをそのまま踏襲している。つまり、師宣の激しい先例批判の矛先は歌人名や和歌本文の書には向いていなくて、もっぱら歌人図像がターゲットになっていたのである。

すでに吉田幸一は、師宣が、延宝三年(1675)の『像讃抄』出版の際には気付かなかったが、その後、すでに慶安三年(1650)に『尊圓本』が出版されていたことを知り、「較べて見ると、一首々々の歌句を詮索するよりも、いっその事全部一括して改めよう、と考え、尊圓親王筆本の全部を画賛に使うことを決意し、 ついでに歌仙絵も全部描き改めて、 『小倉山百人一首』(延宝六年刊)を 上梓したのではなかろうか」[1]と指摘している。

師宣が尊圓流の書を流用したことは吉田の発見である。実際、『師宣本』と『尊圓本』を比較してみると、『師宣本』の書は『尊圓本』そのままであり、まるで『尊圓本』を裏返して版下に使ったように見える。だが、師宣は、『尊圓本』が基本的には『素庵本』から踏襲している歌人画像を批判して描き改めているのであるから、『師宣本』と『尊圓本』の図像は異なる。そのために、図像上部に空いているスペースも相違し、従って『尊圓本』の字配りのままに流用すると画像とぶつかるので困るし、『尊円本』の字配りは妙なところもあるので、『師宣本』では、字配りを相当に改善して美しく空間に納まるように工夫している。したがって、『師宣本』は『尊圓本』の書を切り接ぎして使ったように見えるが、よく見ると、歌人名を表記した筆は『尊圓本』よりも少し太く、待賢門院堀河の「堀」の文字が微妙に異なり、法性寺入道前関白太政大臣の「前」が平仮名の「お」の様になっており、大貮の三位の「三」が「二」の様になっているし、和歌の本文においても、鎌倉右大臣の歌の中の「常にもかもな渚こく」が「常にもかもなゝきさこく」であり、参議雅経の「山の秋風小夜更て」が「山の秋風に夜更て」であるなど、わずか数文字であるが表記が異なっており、『尊圓本』をそのまま版下に流用したものでないことが分かる。

そうすると、『師宣本』では『尊圓本』を模写して新たに書を制作したことになるが、両者は極度に酷似しており、恐れるべき精度の技巧である。同じ尊圓流の書家であっても、先人の名筆をここまで似せることはできないであろう。したがって、『師宣本』は、評判の高い『尊円本』の書家本人に重ねて仕事を依頼したように見えてくる。

この推察からは、次の問題点がもたらされる。たとえ高名な浮世絵師であったとしても、江戸の師宣が、京都の『尊圓本』の筆者に直接に仕事を依頼するような事態はこの時代には考えられない。ありうるのは、これが版元の意向だということである。『師宣本』の版元は、江戸は日本橋、通油町の「本問屋」で、『江戸名所図会』にも登場するような有名店であり、そこが、書は人気の高い尊圓流、図像は評判の菱川師宣という魅力たっぷりの構成で売ろうとしたことは十分に考えられる。師宣は二條家流に近いから、冷泉家流に近い『尊圓本』にある異本系の和歌表現、例えば三條院の和歌が「憂き世」ではなく「この世」であることなどは気に添わなかった可能性があるが、書の美を求めて京都の書家に丸投げした版元の意向は違っていた。つまり、『師宣本』の歌人名表記や和歌の書は師宣がコントロールできる範囲内にはなかったというのが、推測を重ねた私の思うところである。

ここで一つ、奇妙な出来事を紹介しておこう。『師宣本』を書いていた書家は、もちろん、江戸の版元から師宣の絵のある用紙を受け取ってその上に書をしたためていたのであろうが、「相模」の頁で、末句の「名こそおしけれ」の「名こそ」を下に書きすぎて、「おしけれ」を書くスペースを失っている。書家は、泣く泣くこの四文字を、歌人名の下、上畳の部分に書き込んだ。和歌の本文が上畳の上に書かれているのはこの箇所だけであり、これは失態である。通常であれば、版元から木版のこの「相模」の歌仙画をもう一度取り寄せて書き直すところであるが、それができていない。何らかの事情があってそれができなかったのであろう。普通に考えれば、注文主は江戸の本問屋、書家は京都在住の書家で、遠隔地であるので代替の用紙の取り寄せに日数がかかりすぎるので締切りに間に合わず、版元に送り返す約束の日には失態の表現のままで納品したのであろうという事態が想定できる。あるいは、師宣の歌仙画の原画そのものを受け取っていて、それに書き損じてしまったので代わりがなかったのかもしれない。この辺は私の想像に過ぎない。史実は、将来の菱川師宣研究による解明に期待しておこう。

[1] 吉田幸一『古典聚英8 百人一首 為家本・尊円親王本考』、笠間書院、平成十一年、六一三頁。