江戸時代末期(1854~67)の開国以降、日本国内は押し寄せる西欧の文化に翻弄されて嵐のような変革に直面したが、他方で、いち早く日本人の海外への進出も生じた。真っ先に生じたのは、外国人商人による男女の日本人奴隷の輸出であった。国内での人身売買が年季奉公として認められていたのであるから、その延長線上に、海外の職場での年季奉公が成り立つ。大量の日本人がこうして人身売買の犠牲者となった。

真っ先に生じたのは、ロシアの極東開発の現場での需要であった。ここでは、ロシア人の男性労働者が大量に投入されており、その者たちへの性的サービスを担う日本人女性が輸出された。[1]そして、そういう女性、娼婦たちの日常の生活を成り立たせるために、日本人の男性の行商人が娼婦向けに日本の衣料品や食料品、その他さまざまな日用雑貨を持ち込んだ。ついで、そういう日本人女性の人身売買はアジア各地に広まり、特に、イギリス植民地の港町への輸出が多かった。後に小説や映画で有名になったマレーシア、サバ州のサンダカンなどのほか、香港、シンガポール、ペナンなどの日本人墓地には娼婦と思わせる墓が多数残されている。

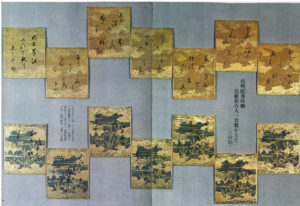

こういう港町の売春街には、シベリアと同じように、日本人男性の行商人が訪れ、娼婦を相手にする小間物の商売を行ったが、それとともに、現地の社会、その地の住民に物を売り込む商売も始めた。売春街の日本人娼婦の部屋が彼らの事務室になり、郵便の授受から始まって、商品の保管や移動を行う場所となり、徐々に貿易の拠点の体裁を持つようになり、やがて正式に日本商社の現地事務所となった。日本の対外貿易は売春街の片隅、娼婦の居室から始まったと言われるゆえんである。そして、こういう居室では、娼婦の間で、あるいは客でもあった日本人行商人との間で、花札などの賭博系のかるた遊技が盛んにおこなわれた。日本の対外進出の先端には花札が舞っていたのである。

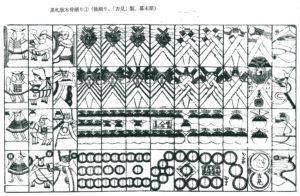

ほぼ同じ時期に生じたのが、国内植民地、北海道の開拓であった。アイヌの大地は漁業と鉱業を軸にした開発の荒波に覆われ、屯田兵などによる農業も浸食していった。そして、そういう開発の現場では、すでに第二章で花札の地方札を紹介した際に指摘したように、労務者を管理するツールとしての酒と花札が飯場、鉱山労働者のタコ部屋、あるいは浜小屋で舞っていた。北海道での花札の需要は相当に大規模であり、内地のカルタ屋がカルタ札を提供する中で、この地方に特有の図柄の「北海花」が生まれた。このこともすでに触れたのでここでは省略して先を急ごう。

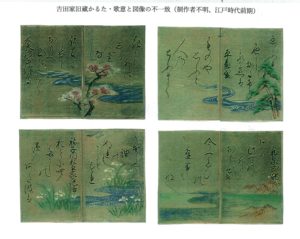

このころ、つまり明治前期、中期に起きたもう一つの対外進出がアメリカである。アメリカは二十世紀の前期にハワイを併合して自国領とし、太平洋に「海の帝国」を形成していたが、ハワイを開発する農業労働力として日本人が使われ、また、アメリカ本土の西部、カリフォルニアなどでも中国人とともにアジア系の労働者として多用された。そして、こういう場面でも、日本人労働者の周りには花札が舞っていた。さらに、一部のアメリカ人の間では花札の遊技が好まれてブームになり、その人々向けに高級な手造りの花札が輸出されるようにもなった。

明治二十年代(1887~96)にはアメリカが花札輸出の主要な市場であった。明治二十一年(1888)十二月に「上方屋」が発行した『遊戯大学 一名カルタの使用』の巻末に「上方屋勝敗堂売品目録」が添付されていて、そこにこんな記述がある。「外国行花かるた 代壹円 米国へ輸出せしかるたにして西洋がるたと同様の寸法にて極蒔絵を上等となし日本の美術品に背かぬ美麗佳品の品で有升」[2]。この短い文章からもいくつかのことが分かる。

まず、花札はいかにも日本の特徴を表示しているようで、外国人の美的な興味に応える安価な工芸品として土産物に好適であり人気があったこと、次に、欧米人の好みに合わせてトランプ大の花札を特に製作したこと、最上級の物(といっても壱円だが)は手描きの蒔絵のものだったことである。こういうものが、使用法、遊技法もよく分らないままに、アメリカに輸出されていたというのだから面白い。なお、アメリカがハワイを併合したのは明治三十一年(1898)のことであり、それ以前はハワイ(布哇)王国であるから、その十年前の上方屋の広告はアメリカ本土での需要を指しているのであってハワイではない。

[1] 倉橋正直『新装版・北のからゆきさん』、共栄書房、平成十二年。

[2]『遊戯大學 一名カルタの用法』上方屋勝敗堂、明治二十一年、目(目録)四頁