このように、「しうかく院」考案説が少しずつではあれ関連資料の発掘、研究で前進してきたのに対して、それ以前に通説であった、江戸時代初期、前期(1603~1704)の歌合せかるたは、平安時代から続いていた貝覆の遊技が、安土桃山時代のポルトガルからのカルタの伝来に影響されて、用具が貝殻から紙片に変化して成立したという貝覆起源説は、依然として論拠が存在せず、実証性に乏しいものであった。私も研究を始めた当初はこの通説に従っていて、論拠が出てこないことに疑問を持つようになりそれから離れたのだからあまり偉そうなことは言えないが、最近は私同様にこの説を否定する者が増えた。

もともと、この説は江戸時代中期(1704~89)に故実家によって提唱されて通説化したものである。基本を唱えたのは度会直方であり、寛延二年(1749)刊の『貝合の記』[1]がある。度会に次いだのはこの時期の香道の家元、大枝流芳で、寛延四年(1751)刊の『貝盡浦之錦』[2]で「貝覆」の遊技とその用具について詳細に述べた。また没後に出版された『雅遊漫録』[3]でも「歌貝」に触れている。そして伊勢貞丈は安永二年(1773)刊の『二見の浦』[4]で大枝の理解を取り込んで説明し、一躍「歌貝起源説」の主唱者となった。『二見の浦』は「歌合せカルタ」の発祥に関するもっとも信頼できる文献史料と位置づけられるようになった。そして、その後に歌合せかるたの歴史に触れる者は押しなべてこの通説に従ってきたが、歴史の研究としては進展がなく、通説をその乏しい論拠と共に紹介するにとどまっていた。

そうした中で平成十六年(2004)に吉海直人が三重県の斎宮歴史博物館で行った講演は、たまたまある人から送られてきたその要旨レジュメ[5]によれば久しぶりの貝覆起源説の展開であった。

そもそも貝覆起源説が論拠としたのは、西行法師の和歌と、在原業平と斎宮恬子(やすこ)とのラブロマンスである。吉海もそれを踏襲してこうした話を論拠にして伊勢起源説を主張しているのでここで少し詳しく検討してみたい。

西行法師の和歌は、「今ぞしる二見のうらのはまぐりを貝あはせとておほふなりけり」というもので、「伊勢の二見の浦に、さるやうなる女の童どものあつまりて、わざとのこととおぼしく、はまぐりをとりあつめけるを、いふかひなきあま人こそあらめ、うたてきことなりと申しければ、貝合に京よりひとの申させ給ひたれば、えりつつとるなりと申しけるに」とある。つまり、伊勢の二見ヶ浦で身分のあるような女子たちが集まって、何か訳ありげに蛤貝を取り集めているのを見て、西行法師がいぶかしがったところ、現地の人から、京で貝合せをすると言ってきたのでそれに用いる蛤貝を選びつつ取っているのだと応答されて、京の「貝合」の遊技で用いているのは二見ヶ浦の蛤貝であったのだ、と得心したという内容である。

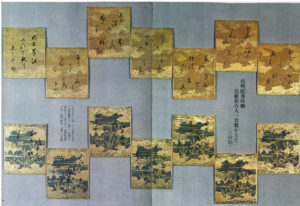

貝合せというのは、宴席に皆が各々所持する美しい貝殻を持ち寄ってその美の優劣を競い合うという遊興である。平安時代には、その貝殻を州浜台に載せて宴席の出席者に披露するのが作法であった。二見ヶ浦で、身分のありそうな若い女性たちが浜辺で美しい貝殻、珍しい貝殻を捜して集めている情景が詠われている。したがってこれは、本来は貝覆とは別異の遊技である「貝合」に関する和歌であったはずである。

ところが、西行法師の和歌がここで、採取している貝を「はまぐり」とし、「貝あはせ」として「おほふ」と表現したことから混乱が起きている。貝合せの遊技では、宴席で各々が持参した州浜台での貝殻の景色の表現を見て鑑賞し、その優劣を競うのであるから、「はまぐり」は主役ではない。またそこには「覆う」という所作はない。そうすると逆に、二見ヶ浦の海岸で探していたのは「覆う」とあるのだから「貝合」ではなくて「貝覆」に用いる蛤貝であったと理解される。この和歌は貝覆に用いる貝殻を集めている情景を詠ったもののように見える。

ところが、貝覆の場合は、先行きぴたりと合う二枚の貝殻を合せ取る遊技に使用する素材であるから、大型で分厚い蛤貝を二枚の貝殻が揃っている生きた状態で採取しなければならない。それには大型に育った蛤貝が生息する、ある程度の深さのある海中に立ち入って探す必要がある。そういう意味での良い蛤貝の採れる海としては、この貝が淡水の影響のある内湾の砂泥底に生息するので、同じ伊勢国でも木曽川などの河口に近い桑名の海が古来有名であった。もちろん、潮干狩りには同じ海でも干潮の時間帯が望ましい。一方、貝合せの場合は、美しく珍しい貝殻であれば、片一方の貝殻だけでも役に立つのであるから、海中に入ってはむしろ見つけにくくなって作業は困難であり、汐が引けば露出するような浜辺の砂地で目視して探すことになる。こうした採取には伊勢国でも二見ヶ浦が絶好の採取場となる。だが、二見ヶ浦は外洋に近くて淡水の影響が少なく、貝覆の遊技に使うのに適した大型で分厚い生きた蛤貝の産地であるという話は聞かない。つまり、二見ヶ浦で貝覆の蛤貝の採取風景を詠うのは方角違いで成立しないのであり、この地で探すとすればそれは貝合せ用の美麗な貝殻である。できれば希少種の貝である方が良い。

歌人が歌枕になるような名所の和歌を詠んでいても、「歌人は居ながら名所を知る」である。何しろ歌人という人たちは行ったこともない中国浙江省の西湖の風景を和歌に詠んでしまう芸当すらできるのだから、西行法師が本当に二見ヶ浦でこういう情景を実見して詠ったのか、京都に帰還してから二見ヶ浦のこういう情景を思い出して、あるいは想像して詠ったのかは定かではない。貝の採取の情景を詠うとしても、中年の漁師の女性が着物の尻をからげて海中に入り熊手を使って砂地を掘って手探りで蛤貝を捜す潮干狩りの場面よりも、「さるようなる」、つまりそれなりに身分ありげで華やかな若い女性たちが海岸を優雅に散策しつつ足元の珍し気な貝殻を見つけて拾っている場面の方が絵になり、和歌になる情景である。私には、西行法師は都で想像して詠ったときに、両者の間で混乱、誤解したように見える。その可能性は従来の西行法師研究でも指摘されている。なお、この『山家集』の外には、平安時代、鎌倉時代などで貝覆の遊技を貝合せと表記した例は知られていない。

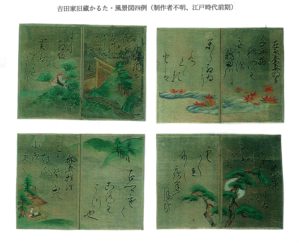

一方、『伊勢物語』は第六十九段の話である。伊勢を訪れた在原業平と思われている「昔男」との別れを悲しむ斎宮が、男が伊勢地方を離れる前夜の宴席で、そこにあった皿に即興で自作の和歌の上の句を書いて男に渡し、その男が、手近な「続松」(松明)の炭を使って下の句を書き足して返したという故事である。この故事にちなんで、江戸時代の初めに故実家が和歌のかるたを「続松(ついまつ)」と呼んだが、それはいかにもこじつけで、そもそも『伊勢物語』というフィクションと歴史上の史実の区別がついていない。それに、まだ白磁が制作されるよりも以前の時期に使われていた平安時代初期の陶器の皿であるから、地色が茶色っぽくざらざらしているうえに、皿に盛った料理の残りかすも付着していて汚れていただろうし、上流階級の若い女性が和歌を書いて恋しい男性に贈るというロマンチックな場面にはあまりふさわしくない小道具である。

『伊勢物語』のストーリーでは、斎宮は一首の和歌の上の句を詠んで皿に書き、男が下の句を同じ皿に書き加えたというのだから、これは連歌の情景であるとか、一首の和歌を男女二人の歌人で合作して詠んだ最初の事例であるとか、一枚の色紙に和歌を全句書いた色紙和歌の始めだとかいうのならまだしも理解できるが、これが、一人の歌人が詠んだ一首の和歌を二枚の皿、つまり二枚の色紙に分かち書きした話の初出の例になると理解するのは困難である。二枚の皿を合せたという話の展開ではないのだから、これが二枚のカードを合せる歌合せかるた遊技の発祥になると理解することもできない。なお、通説では、このほかに、『斎宮良子内親王貝合』(長久元年・1040)、『中宮育子貝合』(応保二年・1162)の記述も貝合せの遊技が実施されていた傍証としてしばしば提示されてきたが、原文を読めば、いずれも貝の珍しさや美しさを競い合う「貝合」に関する史料であり、「貝覆」の遊技とは別物であることが明白であり、傍証にならない。

ということで、二大論拠がいずれも怪しげであり、他に新たな史料の提示もないことから、今では、歌かるたの貝覆起源説は、何を言っているのかも理解しにくい無理筋の説とされている。昭和四十年代(1965~74)以降、日本のかるた史の研究が進展する中では、このように古い通説をそのまま自説らしく説明し続けている吉海のような解説者を除けば、多くの研究者が、こうした「貝覆」起源説をいかに克服するのかを考え続けて来たのである。

もともとはそういう一人に吉海もいた。かつては貝覆起源説を「ねつ造」としていたのである。ところが、吉海は、平成十六年(2004)に伊勢市での講演を依頼されると自説を翻して、蛤貝の名産地は伊勢国内でも桑名市であるとする古くからある説を切り捨てて、そんな評判はほかでは聞いたこともない伊勢国内のまったく別の場所、二見ヶ浦のある伊勢市が蛤貝の名産地でそこが貝覆の起源だとする説を新たに唱えた。珍しい貝を集めやすい伊勢市地域の海岸を蛤貝の名産地に置き換え、桑名市を念頭にして成立していた伊勢という国が蛤貝の名産地だという評判を、伊勢は伊勢国ではなく伊勢市を意味するのだと読み替えた。だが、伊勢市の二見ヶ浦が蛤貝の名産地だとする論拠はないし、そこの蛤貝が京都で歌合せに使われたとする史料もない。吉海の講演は聞き手の伊勢市の人々に媚びすぎている。

ところが吉海は、この主張の上にもう一つ新しい主張をかぶせた。伊勢物語というフィクションを拡大解釈して、もともとは一つの皿に二人で一首の和歌を書いたというストーリーであるのに、それを二枚の皿に一首の和歌を分かち書きしてその二枚を合せて遊んだ先例と仕立て直して、それだから伊勢物語の舞台であった伊勢市が「歌かるた」の発祥の地だと言い切ったのである。この「歌かるた遊技法の伊勢発祥説」という主張は、貝覆の発祥は伊勢であるとした江戸時代の有職故実家もさすがに考えつかなかったほどの奇想天外な主張である。これが、伊勢市ではなく伊勢国が歌かるたの前身、貝覆の発祥の地だというのであれば、貝覆の遊技具で、素材の一部が伊勢の産品であったという限りでは成り立つ説であるが、遊技具に完成させたのは京都の工芸職人であるし、それを使って実際に遊技したのも京都の人々であるから、普通は貝覆の発祥の地は京都だと考える。そうでなく、用具の素材の産出地を発祥の地とするのはおかしな議論である。このような言説が成り立つのであれば、例えば囲碁の発祥の地は、白石の貝殻を産した茨城県鹿島市の海岸ということになるし、黒石を産した三重県熊野市ということにもなるし、榧の碁盤を産した宮崎県ということにもなる。原材料の生産地であればどこでも成立してしまう。囲碁の世界でこういう起源説が存在しないように、歌合せかるたの世界でも伊勢起源説は勘弁してほしい。

だが、これはまだましな方で、伊勢市が歌合せかるた遊技の発祥の地だと言ってしまえば、平安時代初期、九世紀の人である在原業平が江戸時代、十七世紀の歌かるた遊技の考案者だというとてつもなくタイムラグのある主張になってしまう。九世紀と十七世紀の間の八百年間には、伊勢はおろか全国どこの地方にも「歌合せかるた」という遊技の存在を裏付ける痕跡はいっさい残されていないのである。在原業平は江戸時代初期(1603~52)に誕生する歌合せかるたを八百年前に考案した生みの父ということになる。「伊勢は歌かるた発祥の地」という言葉はフォローのしようがなく、百人一首かるた貝覆起源説は論拠にも論理にも欠ける最終局面にあるとしか言いようがない。

そして、哀しいのは、この講演の結論が「伊勢は歌かるたの発祥の地として今後の観光文化に生かしてほしい」であることで、要するに、伊勢市に呼ばれたのだから呼んでくれた人々が観光振興に役立つ話をしようということであろう。吉海は、京都の大石天狗堂が歴史の検証もなしに架空の京都製のいろはかるたなるものを復刻して売り出した時にも、その販売戦略に協力して、こういうものが実在しており、これが日本最古のいろはかるたであるという京都発祥説を歴史の真実として主張して、研究者としてのモラルや誇りが問われることがあった。私は、こういう可笑しな講演に影響されたら伊勢の人が気の毒すぎるので、斎宮歴史博物館にこの講演の是正を申し入れ、結局私が同館で史実を指摘するカウンター講演を行って毒消しをするはめになった。

[1] 度会直方「貝合の記」『日本教育文庫-衛生及遊戯篇-』、日本図書センター、昭和五十二年、六〇九頁。

[2] 大枝流芳『貝盡浦之錦』。

[3] 大枝流芳『雅遊漫録』巻之七、十丁、国立国会図書館蔵本。『日本随筆大成』第二期第二十三巻、吉川弘文館、平成七年。

[4] 伊勢貞丈「二見の浦」同前『日本教育文庫-衛生及遊戯篇-』、六二一頁。

[5] この講演については、斎宮歴史博物館に記録が残されている。同館に請求すればコピーが得られる。なお、私も同館から提供を受けたものを一部所持しており開示可能である。