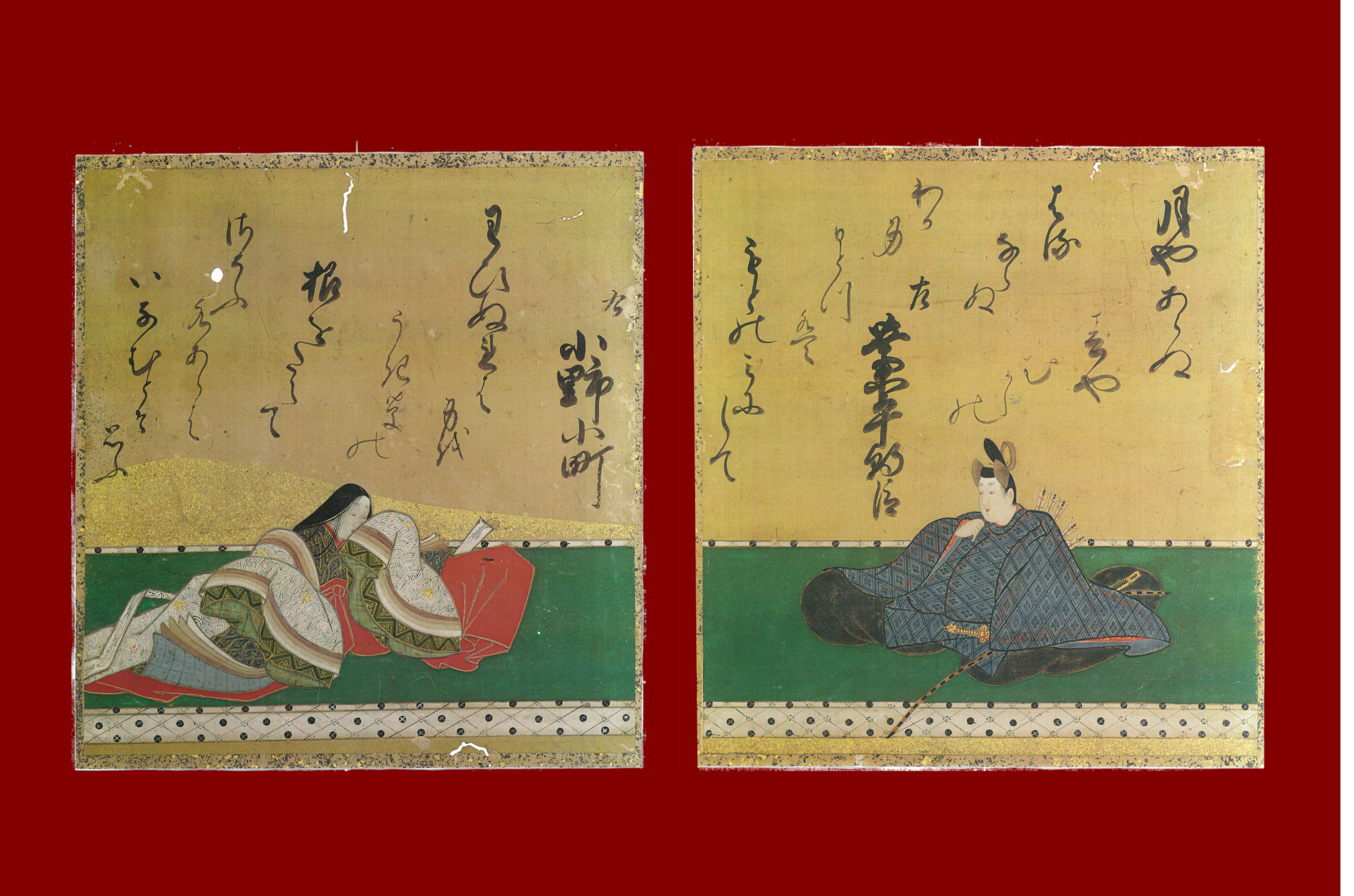

「諸卿寄合書かるた」は、徳川将軍家の末裔の女性が所蔵していて、没後の遺品整理で売り出されたものを私が購入して所蔵したものである。カードの大きさは、縦が七・六センチ、横が五・九センチで、横幅が縦の長さの七十八パーセントの幅広な歌人図入りの「百人一首かるた」であり、書の特徴から延宝年間(1673~81)から貞享年間(1684~88)のものと判断している。江戸時代前期の典型的な収納箱の様式であるが「倹飩(けんどん)」(岡持)型の桐箱に収められていて、蓋の内側に「諸卿寄合書」とあるが、カードの量と箱の大きさが微妙にずれていて、元箱であるのか、後の時代の拵えであるのかが不明である。この箱蓋裏には他にいつの時代の所有者であろうか「みさ」ともあるが、墨色がまるで異なり、後世の加筆と分かる。このかるたは表題の通りに二十名の堂上人が集まって一人五首ずつの和歌を分担して寄合書きしたものである。分担する和歌は「天智天皇」「持統天皇」に始まり「後鳥羽院」「順徳院」に終わる今日の標準型の歌集の歌順に従って分けられているが、その筆は老練なものから若年の未熟なものまで様々であり、この手の寄合い書きにありがちな、自邸に持ち帰って祐筆に書かせて後日提出するものではなく、宴席で色紙と重硯(じゅうすずり)を配られて公家自身が親しく筆を染めた自筆のものと思われる。

歌人名と和歌の本文の表記は「道勝法親王筆かるた」と一致していて、(一)に挙げた①②③の「古型の判断基準」は、「三條院」の和歌がたまたまこれを担当した公家の考えであろうが「憂世」であるのと、同じく別の担当者の考え方で「中納言敦忠」が「権中納言敦忠」とされたほかはすべて一致している。「前大僧正行尊」では公家が書いた「大僧正行尊」の上に別筆で「前」の一文字が加えられており、「前中納言匡房」では「権中納言匡房」と書いて提出されたものの「権」の横に「さき」と送り仮名が付されている。公家の揮毫をまとめた世話役には『光悦筆百人一首』や『素庵百人一首』の表記を正統とする意識が相当に高いことが分かる。ただし、公家本人が宴席で揮毫を求められて即応したためか、在原業平朝臣の「神代も聞かず」が「かみよもしらず」であり、参議等の「浅芽生の」が「浅芽の」であり、謙徳公の「身のいたずらになりぬべきかな」が「身の徒に成にけるかな」であり、権中納言定家の「身もこがれつつ」が「身もこがれに」であるなど、書いた公家の記憶違いによる誤記が目立つ。

一方、歌人絵では、百人の歌人のポーズが『素庵百人一首』のそれと基本的に一致しており、これを手本にしたことが分かる。歌人の表情は若々しく、衣裳や冠の描写も手本通りである。ただ一点、参議篁が武官姿であるべきところ文官姿に描かれているように見えるが、よく見ると、下絵の線が残っており、腰の太刀や背負った箭(や)について、武官姿に描線を描いたが彩色して仕上げていないことが分かる。この凡ミスの理由は分からない。参議等の図像では右手が挙げられていて顔の下にあるが、これは『素庵百人一首』では顎髭を触っている在原業平朝臣の図像である。他方で在原業平朝臣の図像は身体が右向きであるが両手を下げており、これも『素庵百人一首』では参議等の図像である。察するに、宴席で公家衆に一人五枚の絵札を配った際に、業平と等を逆に配布してしまい、揮毫する公家はそれに気づかずに図像の上部に割り当てられた歌人名と和歌の本文を書いたのであろう。このかるたでは、もう一か所、赤染衛門と待賢門院堀河も入れ替わっている。絵札をよく見ると、赤染衛門の和歌がある札の歌人は、そのポーズは『素庵百人一首』の待賢門院堀河である。逆に、待賢門院堀河を割り当てられた公家の手元には赤染衛門の図像の札が配られている。この公家たちも、この誤りを気にせず、この札に割り当ての赤染衛門や待賢門院堀河の和歌を書いている。また、天皇、上皇のうちで崇徳院を上皇扱いから除外する点は『素庵百人一首』に忠実であるが、待賢門院堀河にあった繧繝縁(うんげんべり)の上畳が排除され『素庵百人一首』の誤解が正されている。宮中に詳しい繪所預の絵師が正式に徳川の人間を歓迎する宴席の余興に供するかるたの作成を命じられたとすると、先代の時期に作成された『素庵百人一首』の図像は尊重するから崇徳院には上畳を配さないが、待賢門院堀河は女官であって明らかに皇族ではないので、その単純ミスは是正するという判断であったのであろうか。要するに、二箇所、四人分の配り間違えで生じた結果的な混乱を除いて考えれば、このかるたは待賢門院堀河図像以外の九十九人については『素庵百人一首』に忠実に歌人像を描いていることが分かる。

なお、このかるたの歌人絵の描き方はきわめて繊細で、歌人の表情はしっかり描かれており、衣裳は「道勝法親王筆かるた」のように手本の版本の図像に由来する意味不明の直線がなくて、柔らかで姿勢も自然に描かれている。崇徳院以外の天皇と皇族には繧繝縁(うんげんべり)の上畳が配されているが他の者は無畳であることもあって立体的な印象の強い美しい歌人像となっている。顔料は高級な岩絵具で、色彩も上品に落ち着いており、ほぼ全員の衣裳に金彩で模様が施されている点などは、無地の黒衣をまとう図像が多い「道勝法親王筆かるた」よりも手が込んでいて繊細である。私は、「道勝法親王筆かるた」よりは少し早い時期に、宮中の宴席に座興として持ち込むことを目的に、朝廷の絵師で「絵所預」に任じられた土佐派の絵師の描いた高級なかるただと考えている。

江戸時代初期(1603~52)の絵師の間では、細密画と言えば土佐派の当主、土佐光則の右に出るものはなかった。土佐派の伝統を守り、南蛮渡来の拡大レンズを駆使して、描写、色彩の繊細な大和絵を描いていた。このかるたは、描写の繊細さにおいて光則の作であるように思わせるが、光則は寛永十五年(1638)に没しているので、その後の時期に、光則に極めて近い土佐派の絵師によって描かれたのであろう。

かつて十五世紀のヨーロッパで、「ベリー公の時祷書」が制作された。フランスの王族ベリー公爵の発注で、ランブール兄弟らが長期間をかけて完成させたゴシック美術品の傑作である。私は、昭和四十八年(1973)、ロンドンに滞在中にこの北方ルネサンスの最高傑作である絵画の存在を知って感動し、複写の大型本を買い求めて何度も見入り、非公開で原画が保存されているパリ近郊のシャンティ城を一人訪ねて、他に訪れる人もいない古城で図書館スタッフに教えを乞い、しばしの夢に浸った。この作品は驚異的な美しさの細密画であり、ランブール兄弟は虫眼鏡で拡大して描いたと推測されている。一方、土佐光則の超細密画は、約一世紀遅く、想像を超えるほどの遠距離で起きたことであるが、私は、ランブール兄弟と並ぶ、いや、それを超える、世界規模での美術史上の最高傑作の一つであろうと思っている。

しかし、光則は時代とは全く食い違った。彼が活躍したのは豊臣政権から徳川政権に移行した慶長、元和、寛永期(1596~1644)であり、泉州堺に居を構え、慶長十八年(1613)に先代の土佐光吉が死去した後は、三十一歳でその後継者となり、土佐派当主として京都の朝廷でかつて土佐派が占めていた「繪所預」への復帰を念願しつつ果たせずに、寛永十五年(1638)、五十六歳で死去した。この時期は、戦国時代の気風を残して、豊臣、徳川両政権によって、宮殿、城郭や寺社建築の障壁を飾るような大型の力強い画風の絵画が愛好され、土佐派も、狩野派も、長谷川派も、競って絵筆を振るった。その中にあって光則は全く方向性を異にして、掌に載る細密画に土佐派の技巧のすべてを注ぎ込んだ。そこに展開されたのは、小林忠[1]が言うようにミリの単位どころではなく、「ミクロン単位の、文字通りミクロの絵画世界」の美であり、「肉眼による追視を許す限度を、すでに超えている」。光則は、「大和絵本来の細密画をさらに凝縮し、他の追随を許さぬミニアチュリストとして独自の道を選んだ」のである。

光則の没後、土佐派を継いだのは、後水尾上皇のお気に入りの絵師、光則の子、光起(みつおき)であり、承応三年(1654)、土佐派念願の「繪所預」への復帰が果された。細密画のミニアチュアを得意とする土佐派であれば、新文化のかるた絵の作成を下命されて健筆をふるったであろうと十分に想定できる。その際には、かつて、先代の光則、その弟とも弟子ともいわれている土佐広通(ひろみち)、後の住吉如慶(じょけい)、あるいは光起自身が世阿弥光悦や角倉素庵に協力して制作した刊本『百人一首』の歌仙絵の図像を踏襲するのはごく当たり前のことである。私は上で、「諸卿寄合書かるた」ではすべての黒衣に金の模様が描かれていることに言及した。これにより、他の刊本やかるた絵では目立たない脇役に置かれていた黒衣の公家たちが、別人のように輝いて見える。あるいは、歌人の表情の繊細な美しさにも触れた。拡大鏡越しに一枚一枚の歌人像を見るとき、時空を超えて、歌人たちと宴席を共にしているような錯覚が起きる。そういう思いも込めて、「諸卿寄合書かるた」は江戸時代前期、宮中繪所の総帥、土佐派の絵師の作であると指摘したい。制作時期は、かるた札の規格が長方形に定まるよりも以前、江戸時代前期(1652~1704)の延宝年間(1673~81)よりも少し前であろうと考えて居る。

[1] 小林忠『土佐光則絵手鑑』、フジアート出版、昭和四十七年、二一頁、二四頁。