これまで、三十六歌仙絵、女房三十六歌仙絵、釈教三十六人歌仙と百人一首歌人画との関係を見てきた。これはラフ・スケッチ、大まかな見取り図のようなものである。『業兼(なりかね)本』、『時代不同歌合』、『釋教卅六人謌仙』という三点の基準作と『素庵百人一首』を突き合わせればこういうふうに見えてくるという観念的な作業であり、実際に『素庵百人一首』の絵師が『業兼(なりかね)本』系のどこの誰が所蔵している写本を写したのか、あるいはどの『時代不同歌合』や『釈教三十六人歌仙』の写本を手本にしたのかを特定できる史料は未見である。何点もの図像に見られる一致ないし酷似からして、『業兼(なりかね)本』系の図像の絵巻物ないし色紙を参考にしていることはほぼ確かであるが、今日まで伝承されてきた『業兼(なりかね)本』以上に『素庵百人一首』の図像に近い関係の三十六歌仙絵が土佐派の家系にあったかもしれないのに、それも未見である。将来、そういう決定的な史料が発見されて、私がオリジナルな図像と判断した部分がそれの模倣であったと判明する可能性もあるし、歌人像が細部では必ずしも『業兼(なりかね)本』の手本通りではなく、持ち物も変化していると指摘してきたが、それも、実際の手本がすでにそれだけ変化した画帖であって、『素庵百人一首』の絵師は忠実になぞっていただけなのかもしれない。一方、女性歌人の図像では、『素庵百人一首』が実際に依拠した『時代不同歌合』画帖の写本と特定できるものは未見である。こちらでも、そういうものが発見されると現在の私の判断は揺らぐことになろう。このように、ここでの判定には細部に不確かさが残ることを自覚している。だが、これまでの作業を通じて、一応は、百人一首の歌人画が三十六歌仙の『業兼(なりかね)本』、『時代不同歌合』、『釈教三十六人歌仙』を基にして考えられたであろうと推測することはできたのである。今後の研究の基点は形成できたと考えている。

それにしても、『三十六歌仙』画帖でのわずか三十六人の歌仙絵を手本にして百人一首の百人の歌人画を考え出すことは極めて困難であり、百人の歌人画を追跡していると、これを描いた絵師がアイディアに詰まったり、作業に倦んだりしている様子が見えてくるような気にもなる。『時代不同歌合』画帖を応用すれば六十五人程度を本人として登場させることができるが、それでも百人揃えるのは相当に困難な課題であったことであろう。多くの歌人画は新たに工夫しなければならず、そこで、三十六歌仙の歌人の中で百人一首に採録されなかった者の図像を別の歌人と見立てて成り代りをさせることや、同じ歌人の歌仙絵を繰り返し使用して何人もの歌人画を作り出してしまうことが起こる。左右の向きを変えたり、顔の上下の向きを変えたり、冠を変えたりして、絵師も重複感を生まないように工夫してはいるのだが、それも徐々に雑になり、作業の終盤であろう、百首の歌集の末尾では同じモデル画像から何人もの歌人画をひねり出したので同工異曲の歌人画が並んでいて重複感が濃くなってくる。歌人の位、官を正しく把握したうえで成り代りや重複使用をしているわけではなくて、どちらかと言えば行き当たりばったりの作業であるから、位、官の乱れ、衣裳の乱れ、座席の乱れも生じてくるのである。

こうして『素庵百人一首』と『業兼(なりかね)本』などとの照合を行ってみると、百人一首歌人画がいかに三十六歌仙絵と『時代不同歌合』や『釋教卅六人謌仙』の歌仙絵に依拠して成立したのかがよく分かった。いや、これはもうほとんど現代社会でいうコピペに近い。このことを逐一、実証できたことが私の調査の成果であり、美術史的にはとても残念であるが、かるたの発祥に関する社会史にとってはとてつもなく重要な事実の発見であった。すなわち、江戸時代前期の社会では、古典文化への回帰を望む文化的な風潮の中で、百人一首歌集の付属物として平安時代の歌人を思わせる百人の歌人画入りの版本が成立し、それがかるたのカードに写しとられたのであるが、それは、和歌の内容や歌人の人柄を絵画で表現しようという芸術の目的ではなく、画帖やかるたに雅な王朝文化の雰囲気を醸し出そうという、装飾の目的が強く優先していた、いわばイラストであった。だから、極端な言い方をすれば、カードにはそれらしき歌人画が付いていれば、それが誰の図像であってもよく、その和歌の作者ではない別人であっても構わないし、同じ歌人が何枚ものカードに別人として登場しても構わないのである。衣裳の誤りや座席(上畳ないし茵(しとね))の誤りも気にしない。それに加えて、かるたの場合は、まず絵師が自宅で歌人絵を描き、それをかるた師が自己の工房でカードの形に整え、それを別人の書家のところに運んで、その自宅で歌人名と和歌の本文を書き加えて、最後にかるた師が自分の工房でカードとして完成させるという、移動を繰り返す制作の作業工程であり、書を加える段階でカードを取り違えて別人のカードに和歌を書いてしまうというミスがしばしば生じているが、それも気にしないで検品を緩やかに済ませて商品とする。

そして装飾優先という趣旨は、実はそもそもの歌仙絵の歴史を通じて当初から際立っていた特徴でもあった。歌仙絵としては古い時期のものである、いわゆる『佐竹本』の歌人絵からしてそうであったことは以前から指摘されている[1]。『業兼(なりかね)本』にしても同様であり、何人かの歌人像は『時代不同歌合』画帖の歌仙絵の換骨奪胎で成り立っていると指摘されてきた。また、私は、この点での本阿弥光悦の影響も無視できないと考えている。光悦は『三十六歌仙』の歌人像付きの刊本を刊行しているが、そこでは、すべての歌人像に、横一線の上畳の描写を与えて定型性を強く表現して、それが装飾画に過ぎないことを強調している。こうした平面的な図像の機械的な配置の例は光悦の『三十六歌仙』本の以前には知られていない。

光悦以前の三十六歌仙の図像では、基本形は無畳であって天皇、皇族にのみ茵(しとね)を配したり、上畳を与えたりする例が多かったが、その際に上畳は斜めの角度で描いて奥行きを表現し、歌人像の立体感を損ねないようにしていた。それに対して光悦は、立体感の乏しい平面的な上畳の描写を行い、その結果、それまでの歌仙図画帖では、土佐派の絵師の巧みな技量と大和絵の本流という権威に裏付けられた極彩色の見事な図像が目立ちすぎて、本来は主役のはずの和歌の内容やその書の美が脇役に追いやられがちであったのが逆転して、画面の上部に書かれる和歌の書が主役に戻り、歌人像は立体感のないイラストとなり、脇役に落ち着いた。私はここに、歌仙絵が本来の中心である和歌とその書の美よりも引き立ってしまうことへの光悦の不満、違和感があったように思っている。こうした光悦の考え方であれば、たかが賑やかしの挿画なのであるから歌人像にその歌人の個性や人柄を特徴的に表す必要性は薄くなり、和歌の書を引き立てるそれらしい雰囲気の図像であれば良しとする判断が生まれる。天皇や皇族が実は公家や女官であってもかまわない。百人一首画帖、百人一首かるたでの歌人像の混乱はこういう背景で見過ごされ、むしろ強まったのではないだろうか。

[1] 森暢、前引注4「解説 三十六歌仙絵」、一二〇頁。

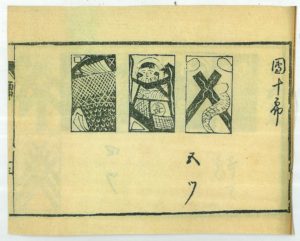

像への転用(右:源公忠(業兼本)、右より、三條院、後鳥羽院、順徳院(素庵本))-300x127.jpg)