以上、百人一首かるたの歴史の探求から一歩横に踏み出して、歌仙絵の歴史研究に介入して両者の比較検討を行うことで、江戸時代前期(1652~1704)における歌人図像付きの「百人一首かるた」の成立についてほぼ明らかにすることができた。私以前のかるた史の研究では、「道勝法親王筆かるた」の成立年代測定の誤りに振り回されて、歌人図像付きの「百人一首かるた」の発祥は漠然と江戸時代初期(1603~52)あるいは前期(1652~1704)と約一世紀の幅で語られていたが、初めて鮮明にその時期と経緯の特定を行えたと自負している。

このかるたの発祥の背景には、泉州堺に逼塞させられているところから宮廷絵師への復帰を念願していた土佐派の絵師と、京都郊外、鷹峯の芸術村にあって古代の王朝文化の復興を試みていた世阿弥光悦、角倉素庵らと、幕府から禁中並公家諸法度を押し付けられて学芸の世界に封じ込められながらも、幕府に対する朝廷の文化的優位を誇示することで対抗しようとした後水尾天皇の朝廷の意志が強く働いていた。そして、光悦、素庵による寛永年間(1624~45)の版本『光悦三十六歌仙』『素庵三十六歌仙』『素庵百人一首』の大成功により、百人一首歌仙絵は土佐派の自家薬籠中のものとなり、それが「百人一首かるた」に伝播して歌人像付きのかるたが成立していたのである。

ここでもう一度確認しておきたいのは、色紙の歌仙絵における上畳の描写の問題である。一首の和歌を一枚の色紙に書き、そこに作者である歌人の絵を添える伝統は鎌倉時代から始まっていたが、遅くも安土桃山時代には、歌仙絵の絵巻物に並んで、歌仙絵が付いた和歌色紙が屏風に貼られて鑑賞された。この場合は、色紙の数やバランスから、三十六歌仙絵を貼った屏風が好まれたようである。

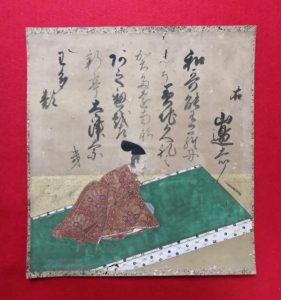

私は、江戸時代前期(1652~1704)のもので、屏風から剥がして元の色紙の形に戻っている「飛畳三十六歌仙絵色紙」を所蔵している。極札、箱書きその他仔細を明らかにする関連史料が欠けているのが残念であるが、色紙は縦三十センチ、横二十八センチ、縦横比率九十三パーセントで、その上に極彩色で歌人の図像が描かれている。中では女性歌人の伊勢が立って踊っている姿であることが絵師の独創性を示していて特に印象深い。

私にとってこの歌仙絵色紙が特に興味深く、かるたに関連する史料として入手に踏み切ったのは、上畳の描き方が独特だからであった。江戸時代前期(1652~1704)の版本から今日まで、「百人一首かるた」の歌人画での上畳は、画面の下端に繧繝縁(うんげんべり)ないし高麗縁(こうらいべり)が右から左まで横断的に描かれて、その上部に緑色で上畳の本体が表現されている。古いものでは緑色の彩色の上端にもう一度奥の側の縁(へり)が描かれるが、後にはそれも省略されている。その結果、元来は立体感があった上畳の描写が極めて平面的になり、最下部の縁(へり)はほとんど画面の枠のように見える。それにつれて、肝心の歌人画も妙に立体感を失い、平面的な意匠、今日の言葉でいえば漫画かイラストの図案のように見えてくる。絵画表現としては質が低い。

だが、もともとの歌仙絵はもっと立体的な描写であり、無畳のものも多く、天皇、皇族には茵(しとね)が用意されることもあった。そういう中で「上畳本三十六歌仙絵」には皇族ではない一般の歌人の肖像画で画面の下部に立体感のある上畳を配した作例があるが、それはごく例外的なものであり、江戸時代初期(1603~52)の人々がそれを見る機会を持っていたのかは疑問である。江戸時代の始めに上畳を描き加えるようになった時には、絵師たちは新しい構図として取り組んでいたであろう。

ここで念の為に書いておくが、畳は平安時代にはごく高貴な人々にのみ使用が認められていて、一般の家屋では板敷であった。それが、鎌倉時代に、必要な場合に床に置いて敷く、今日の座布団のような扱い方の「置畳」が使われるようになり、室町時代以降には当初から畳を敷き詰めておくようになり、この畳のある部屋が「座敷」となった[1]。したがって、鎌倉時代に成立した三十六歌仙図などが一般に無畳であり、わずかに皇族の歌人に茵(しとね)か「置畳」が配されたのは当たり前のことであり、全歌人が畳の上に座して歌を詠むとした本阿弥光悦の作図は、「トンネルを抜けると雪国だったのでスマホで撮影して送った」という文章で始まる小説の様なもので、きわめて新鮮な新時代のかぶきの印象を残すが、他方で、後代の風俗を前代に持ちこむ時代考証の過誤と批判される余地が十分にあった。

実際、光悦と同時代の角倉素庵の百人一首画帖は伝統を守って無畳である。そして、土佐派の歌人画の誤りを正す志を持った狩野探幽は、天皇と皇族、特に持統天皇に上畳を重ねて配したうえに茵(しとね)を用意する一方で、一般の歌人は畳のない空間に置いた。それが、平和の時期が続き元禄年間頃までには町人の家屋でも裕福であれば畳敷の部屋を持つようになると、歌人の図像には畳があるのが当たり前で、それが欠けるとむしろ粗略であるという印象を残すようになり、歌人絵も、従って百人一首のかるた絵も、歌人には身分の高下に拘わらず全員に畳があって自然ということになった。畳の有無でその歌人の身分を表すという江戸時代初期人の感性は理解されにくくなり、それは現代社会にまで及んでいる。

もう一点、念の為に書いておこう。歌人の座り方である。日本では、今日いう「正座」は江戸時代中期以降の流行であり、江戸時代初期(1603~52)ないし前期(1652~1704)の歌人絵では猿丸太夫のように身分の低いもの以外には正座はない。宮廷歌人像で多いのは両膝を横に倒して足先を身体の正面で組む「安座(胡坐・あぐら)」、これに似ているが左右の足の裏面を身体の正面で合せる「楽座」、片方の足(基本的に右足)を立てる「立膝(建膝)」などであり、「横座り」もある。そして「素庵百人一首」以降の土佐派の絵師による歌人絵では、両ひざを横に出している図や片膝を立てている図は多いが、足先まできちんと描写している歌人図はそれほど多くはなかった。ところが、天皇や上皇では、着衣の幅が狭く「正座」を想像させるものがあった。たとえば『尊圓百人一首』を見ると、百人の歌人の末尾に位置する二人の上皇では、後鳥羽院は「安座(胡坐)」、順徳院は「正座」に描き分けられている。その理由はよく分からない。

一方、女性歌人の場合は、十二単を着ているので、どのように坐っている図像を描いたのかは分かりにくい。着物が中心的に描かれていて、中にあるはずの脚の形まで想定していないと思われる絵も少なくない。十二単はゆったりとしていて、「安座(胡坐)」や「立膝(建膝)」も自由にできるが、それが図像に表現されることは少ない。ただ菱川師宣の場合は多少改善されていて、「安座(胡坐)」らしく膝が左右に広げられている人や右足の「立膝(建膝)」が描かれている人もある。ただ、左右の足が二本平行に揃えられていて「正座」が描かれている人も少なくない。

そこに異を唱えたのは狩野探幽である。探幽は、歴史的な考証を経て、天智天皇は衣服を飛鳥時代のものに改めた上でその時代の「立禮(りゅうれい)」を再現して椅子に坐らせ、持統天皇には二段の「上畳」にさらに「茵(しとね)」を重ねることで他の女官との差異を表して敬意を示し、陽成院以下の上皇、天皇は「安座」「楽座」「建膝」を明瞭に描いた。ここにも土佐派の図像での天皇や皇族の描き方のいい加減さが批判されている。女性歌人もあいまいな表現を避けようとしている。

ただ、こうした探幽の挑戦は同時代人に十分には支持されず、追随する絵師がなく、革新の志を同じにする菱川師宣の『小倉山百人一首』でさえ旧来の図像を踏襲している。図像の改革の目玉であった天智天皇像は、あたかも平安時代、鎌倉時代の天皇であるかのように描く習慣が消えなかった。そのうちに探幽自身も妥協して平安・鎌倉王朝の天皇のように描くようになったので、椅子に坐る「立禮」の天智天皇像というチャレンジは消えてしまった。日本という国の骨格を作り上げた政治の中心、天智天皇、(天武天皇)、持統天皇への格別の尊崇の気持ちを表現すれば、それは天皇親政という「禁中並公家諸法度」のタブーに多少なりとも影響を与えるので、そのことを良しとしない考え方が江戸の幕府側に強かったのであろうか。天智天皇は学芸に専念する姿で描かれている。

参考までに雛人形の座り方[2]を見ると、寛永雛、享保雛、次郎左右衛門では男雛も女雛も袴が膨らんでいて、「安座(胡坐)」ないし「楽座」であると思われる。中には右の袴が盛り上がっていて「立膝(建膝)」と推測されるものもある。それが江戸時代中期の宝暦年間(1751~64)頃に始まったとされる「有職雛」や明和年間(1764~72)に始まる「古今雛」では女雛に「正座」が増え、それが新しい伝統となって今日まで続いている。このように雛人形では坐り方が時代測定の基準になるのであるが、かるた絵では変化はもう少し漸進的であり、時代判定の決め手にはなりにくい。

[1] 丁宗鐵『正座と日本人』講談社、平成二十一年、八一頁。

[2] 丁宗鐵、前引『正座と日本人』、一七二頁。

像への転用(右:源公忠(業兼本)、右より、三條院、後鳥羽院、順徳院(素庵本))-300x127.jpg)