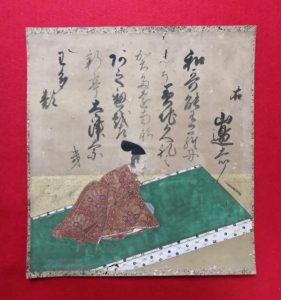

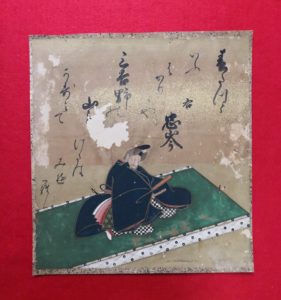

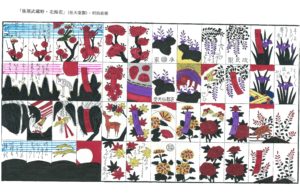

上畳が登場した例としては古い時期のものとなるが、私が所蔵する「飛畳三十六歌仙絵色紙」では、畳が茵(しとね)のように立体的に描かれていて、歌人絵は、これも今日の言葉でいえば魔法のじゅうたんに乗って空を飛んでいるアラジンのように座っており、上畳に乗って空中に浮遊している感がする。山辺赤人、中納言兼輔、壬生忠岑の図像は特にその感が顕著に表現されている。三十六人の歌人のうちで、男性二十人、女性五人は画面のほぼ下端に横に描かれた上畳の上に描かれているが、男性十一人は立体感のある上畳の上に描かれている。絵師によって描き方に差が出るというのは、これこそ歌人絵の定型化が進行中でまだ絵師の間で共通の規範が形成できていない混沌とした時期のものと推測させるポイントになる。

もう一点、手元にある歌仙絵は、「歌仙手鑑 壹冉(ぜん)」と題された三十六歌仙画帖一冊である。ここでも問題は上畳の表現である。これに関わった二名の絵師のうち、小野於通(おつう)流の書家と組んだ絵師は、上畳の表現では歌仙絵の伝統的な様式を維持して、「伊勢」などの画像を無畳にし、「源信明朝臣」などの画像に斜めの上畳を描いて人物像の立体感を表現しているが、もう一人の絵師は、新しい定型の様式を採って、担当した紀貫之らの画像に上畳を配し、その縁(へり)を画面下端にそれと平行に描いている。結局、三十六人の歌人絵のなかで、男性歌人十人、女性歌人二人の画像で、上畳が斜めに描かれている。この外に上畳の表現は平面的であるが、手前にあるはずの縁(へり)が描かれていないものも十枚ある。この「手鑑」での歌人絵では、絵画としての立体感の表現は「飛畳三十六歌仙絵色紙」に劣り、歌人絵の定型化が少し進行した時期の作品に見えるが、それにしてもまだ畳の表現形式が安定していない江戸時代前期(1652~1704)の早い時期の作品であるとは考えてよい。歌人絵に必須的に上畳を配して平面的な挿絵にするかるたの表現形式が生み出された時期の新旧の考え方の混在が示唆されていると思う。

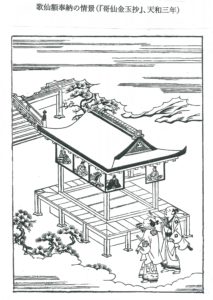

いずれにせよ、こうして、上畳の描写が付いた歌人絵が版本の挿画になり、そこに、江戸時代初期(1603~52)に一枚の扁額上で和歌を二枚の小型色紙に分かち書きして神社に奉納して展示する「三十六歌仙奉納額」の表現形式が流行するという契機が加わり、ここに、和歌を分ち書きした二枚の小型色紙形のかるたのうち、歌人名と上の句を書いた上の句札に平面的な上畳付きの歌人絵を登場させる歌人図像付きの「百人一首かるた」が確立したという経過が見える。

私が、「百人一首かるた」の歌人絵に対する関心を強めたのは、前述の様に、昭和五十九年(1984)、必要があって「諸卿寄合書かるた」を入手してその崇徳院の図像に上畳が描かれていないことに気付いたところに始まる。それまで、多くの「百人一首かるた」の図像を見ていたのに、上畳の存否などという論点には全く思いが至らなかった。また、当時読むことができたどの文献でも、上畳の問題に言及するものは見かけたことがなかった。そこで初学なのに導きに恵まれていない者として一人孤独に暗中模索を繰り返したのであるが、結局、「道勝法親王筆かるた」や「浄行院かるた」、また『素庵百人一首』や『尊圓百人一首』などでもこの変異が共通しており、江戸時代前期の「百人一首かるた」は、元禄年間(1688~1704)以降の標準型のかるたとは構造的に異なった表現様式であることが発見できた。崇徳院の上畳の不在は、私に、「百人一首かるた」の歌人図像を詳細に検討する必要性を教えてくれた最初のひらめきの基であった。今日、「百人一首かるた」に言及する日本文学史や日本美術史の論文が上畳の描写という問題に言及している[1]のを見るとき、三十年前の私の発見が今日の学界にまで影響していることにある種の感慨がある。

[1] 須山恵美「百人一首の歌仙絵について」『奈良絵本・絵巻研究』第十一号、奈良絵本・絵巻国際会議、平成二十五年、七頁。