さて、前書きはこの辺で切り上げて本論に入ろう。私は、先の原稿を執筆した際に、いくつかの点で、素人の疑問を提示しておいた。まず、専門家は決して言わないことだが、私は、『百人一首』という歌集の「お手軽感」がとても気になっていた。鎌倉時代の歌集といえば、数千首の和歌を集めた重厚なものが普通であり、百首前後の歌集はいささかボリュームに欠ける。これが、歌学の宗家、家元の御子左家にあって門外不出の聖典とされ、「古今伝授」と並ぶ「百人一首伝授」として、余人を陪席させない一子相伝の秘儀で、子々孫々の代まで宗家の後継者に伝えられるべきものであるとされることには相当の違和感がある。それにしては「お手軽」過ぎるというのが一人の素人の率直な判断である。

第二の疑問は、記録と物品史料から推察すれば、定家が息子の為家(ためいえ)の妻の父、つまり為家の岳父にあたる鎌倉方の武将、宇都宮頼綱(よりつな)に贈ったものが色紙状の和歌群であり、その色紙には歌人名の表記がなかったことである。百首前後の和歌の中には、誰もが知っているような名歌もあるが、約百人の歌人を選んで、次にその作品を熟読吟味して代表作を選んで収録したということではなく、同じ歌人の作であっても通常はあまり顧みられることのない、したがってあまり知られていない凡歌も少なからず含まれている。また、和歌の世界では無名で、この歌集に採録された和歌以外には作品が知られていない「安倍仲麿」や「陽成院」のような歌人もいる。もともとは「讀人知らず」であったものを誰か、例えば「柿本人丸」の作品と想定して収録しているものもある。

これでは、約百枚の色紙は、定家が出題者となった、名歌の歌人名当てクイズの出題になってしまう。したがって、和歌色紙約百枚を贈られた宇都宮頼綱には、京都で宇都宮歌壇を主催するほどの歌道の達人であったとしても、凡歌の場合は作者である歌人に知識が及ばないこともあったと思われる。これは名歌を揮毫して贈呈するにはいささか奇妙な事態である。私は、定家は、歌人でもあった頼綱が歌人名を間違えて理解して面目を失しないように、和歌本文だけを記載した色紙約百枚とともに、それと別に、採択した約百人の歌人名を加えた歌集一巻を贈っていたものと考えている。そしてもしかしたら、今は散逸して偲びようもないこの巻子には『嵯峨山庄色紙形』とか『百人秀歌』とかいう題目が記されていたのかもしれないが、この点の確証はない。但し、冷泉家時雨亭文庫には『冷泉家本百人秀歌』² があり、それには、『百人秀歌嵯峨山庄色紙形』とあり、宮内庁書陵部にある『百人秀歌』の題名と同じである。私は、「 嵯峨山庄色紙形」が定家自身の残した「歌群」の題名に近く、その上部についている「百人秀歌」は後世になってそれを複写して巻子の形に完成させた書写者が付加したいので二重題箋になったものと考えている。

ところで、昭和後期(一九四五~八九)の歌人、塚本邦雄は、『王朝百首』の「をはりに」で、こう述べている。「さらに言へばこの百首は譯(やく)も解説も蛇足である。任意の時、任意の作品を、自由に吟誦して樂しむのが最上の鑑賞である。難解な用語は、もし必要とならば古語辭典一冊を座右に置けばおのづから解けよう。さうして、歌自體の美しさに陶然とすることのできる讀者には、もはや作者名さへ無用である。」「歌は作者名によつてその美を左右されることは決してない。作者名によつて陰影を深め、あるいは享受者の第二義的な欲求を満たすことはあらうとも、それ以上の何かを附加し得ると考へるのは幻覺に過ぎまい。私達は今日まで、いかに作者名に惑はされその作品を受取って來たことか。これは單にこの王朝和歌集に限ることではないのだ。作者名も註釋もすべて虛妄であらう。眞にすぐれた作品はそれらを拒み、無視して聳え立つものである」。

確かに、塚本が言うように名歌とはこういうものであろう。名歌は多くの読者に出会い、そこには誤解や勘違いも生じ、その中から熱烈な賛美の声も聞こえてくるが、それもまたその名歌の「拙き性」であろう。しかし、晩年の定家がこういう趣向で歌人名のない「歌群」を制作したとは思えない。むしろ、まったく別の目的で歌人名も詞書も落とした和歌本文だけを蒐集したのではなかろうか。この疑問には、塚本の著作も答えてはくれない。

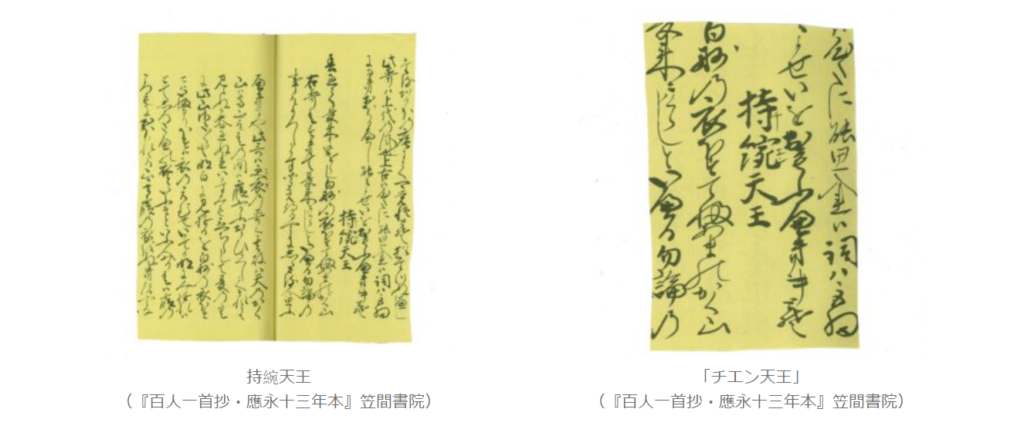

これと密接に絡む第三の疑問は、定家による選歌の基準である。定家は、各々の歌人の和歌のうちから、名歌か凡歌かの世間の評判を気にせず、遠慮なく選歌を行っている。そこではまた、たとえば「持統天皇」の萬葉調の和歌「春過ぎて夏来るらし 白妙の衣干したり 天の香久山」の改作「春過ぎて夏来にけらし白妙の 衣干すてふ天の香久山」の方を選んでいる。いかに才能があるとはいえ、鎌倉時代の一中級公家が、日本の和歌史の発祥を飾る神のごとき女性天皇の作について、個人の責任において改作の方を用いるというのは不遜(ふそん)である。逆に「陽成院」の場合は、『後撰集』で「筑波嶺のみねより落つるみなの川 戀ぞつもりて淵となりける」が後世に「筑波嶺の峯より落つるみなの川 戀ぞつもりて淵となりぬる」に改作されたものを元に戻して「なりける」を採用している。萬葉の歌人、「山邊赤人」の「田子の浦ゆ打ち出でてみれば眞白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける」は、『新古今和歌集』において「田子の浦に打ち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ」に改められ、定家はそちらを採った。夭折(ようせつ)の天才、「藤原道信朝臣」の和歌は、「明けぬれば歸るものとは知りながら なほうらめしき朝ぼらけかな」ではなく、改作の「明けぬれば暮るるものとは知りながら なほうらめしき朝ぼらけかな」を採った。「大納言公任」の「瀧の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞えけれ」は、「瀧の絲(いと)は」と言う表記の例を採らずに「瀧の音は」にしてある。「崇徳院」の「ゆきなやみ岩にせかるる谷川の われても末にあはむとぞ思ふ」は、改作の「瀬をはやみ岩にせかるる谷川の われても末にあはむとぞ思ふ」を採った。

定家は、古今の和歌において原作ないし後世の改作のいずれかを収録しているのであり、それはあたかも、歌学の宗家、家元の主である定家は、日本和歌史のすべての作品の上に立って指導、添削するべき至高の存在であり、原作と改作を比較検討して、時には原作を優れたものと判定し、時には改作に軍配を挙げたと自己の権威を主張しているように見える。そうだとすれば、定家は、約百首の和歌に対して、秘かに、自分の開発した作歌の技巧を当てはめて、思うがままに添削し、改訂することを構想していたのではなかろうか。定家にとって、名歌とは定家流の作歌の技法を用いて美しく仕上がっている珠玉の和歌であり、凡歌とは定家の技法を知らずして低調に終わった和歌である。この和歌はここをこう直せば立派な名歌になったのに惜しかった。こういう判定には定家の自我が強烈に発揮されている。

だが、そうした添削の言動はあまりにも不遜であり、これを文書化してしまって、万一にも御子左家の外部に漏れては筆禍事件を起こしかねない一大事である。だから秘中の秘、門外不出の秘伝なのであり、だが、これこそ、後世に頓阿が『百人一首』は「二條の家の骨目也」と言ったように、口述で後継者にのみ伝える「歌の家」御子左家の歌学の真髄、「骨目」(頓阿)であったのではなかろうか。そうだとすると、定家の選歌の基準は、それが芸術的に優れているかどうかではなく、御子左家の当主として後継者に伝授するべき秘儀を教えるうえで好都合なものかどうかであったはずだ。必ずしも自分以外の歌人が詠んだ名歌を鑑賞することだけが目的にかなっているのではない。他者の失敗作を取り上げて、その和歌の失敗の原因を極め、定家の技法を活用すればこのように改善できると教え諭すことも教育上は有効な方法である。定家は、凡歌と知りつつ失敗作を教材としてとり上げているのではないか。「教材」には失敗作も必要なのである。私の頭の中ではこの疑問が去らない。

こうして選択した約百枚の和歌色紙を、同時にすべてであるか、適切な枚数ごとに入替をしてであるか、いずれにせよ屋敷に貼り巡らせれば、そこには、日本和歌史のある程度客観的な景色が見えてくるのではなく、御子左家の秘伝である作歌の技巧にそった定家風の選択をされた主観的な和歌群が浮かび上がってくる。定家の脳内には、色紙に書かれた百首とは別に、本歌取、縁語、懸詞、枕詞などなどで彩られた定家の基準で改作された、添削後の名歌百首が浮かび、あるいは「歌の家」として肝に銘じて憶えておくべき王朝興亡史、宮廷政治の機微に触れる背景事実が浮かんでいたのではないか。定家が、勅撰和歌集の単選者を歴代勤めるという破格の評価を得ている和歌の道の宗家の主として、後継者の為家に、「さて、お前はこの歌をどう見るか。どこに直すべき点があるか。」と問いかけている様が想像できる。それは為家個人の教育、訓育ではなく、家というものの継承の儀式である。そこに居るのは御子左家の当主であり、定家という個人ではない。この家業の継承という観点を抜きにしたら、この傲慢(ごうまん)な選歌には一体どういう趣向があるのか。定家の心根の在り方が謎めいている。定家は御子左家という「歌の家」の設え(しつらえ)として「百人」から「一首」ずつの「歌群」を編んだというのが私の受けた印象である。

ここで気になるのは、『百人秀歌』作成の三年ほど以前に定家が編んだ『新勅撰和歌集』である。これは後堀河天皇の勅命に基く公の作業であって、定家の私的な作業ではない。定家は、貞永元(一二三二)年に勅命を受けて単身で勅撰和歌集の編集に当たったが、翌年に譲位があり、その翌年、文暦元(一二三四)年に後堀河院が亡くなると選歌を終えて完成直前であった草稿を焼却した。それなのにこの歌集は、定家の主家筋にあたる九條道家らによって別にあった草稿を基に改編され、体裁を整えて完成され、嘉禎元(一二三五)年に呈上された。定家は序詞を書いているのだから最終的にはこれに同意させられたのであろうが、内容的には、なぜか凡歌の採録が多く、承久の変の敗者、「後鳥羽院」や「順徳院」の排除、後鳥羽院宮廷の女官で当代随一の女流歌人との評価の高かった「俊成卿女」(としなりきょうのむすめ)や「宮内卿」(くないきょう)につき、宮内卿は二首、俊成卿女は「侍従具定母」という聞きなれない名前に変えてわずかに八首が収録されただけである。逆に乱の勝者、鎌倉幕府の武将の和歌の入選、親鎌倉幕府派の九條家縁故の凡歌人の低調な和歌の入選などもあり、当時からすでにすこぶる不評であった。『秀歌』はこの歌集の政治的な傾向性を引きずっており、それはよく、定家晩年の嗜好の歪みとされるが、私は、そこには歌集の編集を越えた別の意図があるように思えてならない。

² 塚本邦雄『王朝百首』講談社文芸文庫、講談社、平成二十一年、三二五頁。

³ 塚本邦雄「いのち候ひて・俊成卿女」『新古今の惑星群』講談社文芸文庫、講談社、令和二年、一七三頁。但し、『藤原俊成・藤原良経』(『日本詩人選』23、筑摩書房、昭和五十年)の改題、改訂本。鷹尾純「俊成卿女」樋口芳麻呂、鷹尾純等『王朝の女流作家たち』、世界思想社、平成二年、二二八頁。

⁴ 塚本邦雄「心にぞ問ふ・宮内卿」『新古今の惑星群』講談社文芸文庫、講談社、令和二年、一八三頁。但し、『藤原俊成・藤原良経』(『日本詩人選』23、筑摩書房、昭和五十年)の改題、改訂本。