以前に私は自分が館長を務めるウェブサイトの「日本かるた文化館」で「絢爛(けんらん)たる暗号・百人一首発祥論著作の読書感想」を発表した。はなはだ不十分なものであるが、日本文芸史の素人としてできる限りの努力はしたつもりである。この論文は今でも「日本かるた文化館」サイトの「ESSAY」のコーナーに掲載してあるので、ご覧いただけると幸いである。

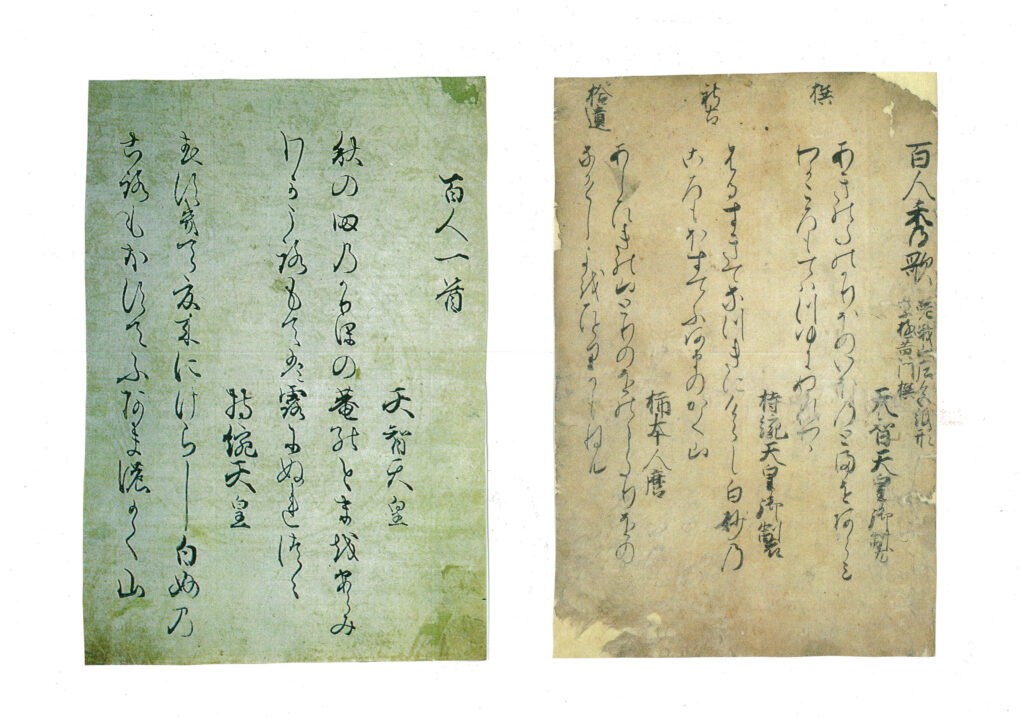

私は江戸時代初期からの「百人一首歌かるた」の発達史に関心があるのだが、研究の基礎をなすはずの『百人一首』という歌集そのものの成立と展開に関して「国文学史」研究者が提供する情報に納得がいかず、いつしか、私自身が『百人一首』の発祥論に踏み込むことになった。『百人一首』の発祥は日本文芸史上の大論争点であり、多くの専門研究者が各人の見解を発表してきたが、加えて、織田正吉に始まる専門外の人々の論戦への参加もあって、多くの業績が公刊されている。だが、そのいずれでも、提供するエビデンスは既存の考え方の枠内のもののコピーで不十分であり、紹介するエピソードも不十分なデータに基づくものが多く、発祥期の謎は解けていない。私は、この論文の発表後も、細々と考察を続けてきたが事態は大きくは動かなかった。

ところが令和二(二〇二〇)年十月に、村井康彦『藤原定家「明月記」の世界』¹が公刊された。この書は、藤原定家が十九歳から七十四歳までの五十五年間に書き続けた日誌、『明月記』の記述内容から、定家の生活、活動、家族、知人、その才能、活動、業績、そして秘められた欲求、野望などを見つめた、中世社会での公家の生きざまを活写する研究書である。現存する『明月記』には一部に欠落があり、その期間中には定家が執筆しなかったのか、執筆したがその後定家自身によって破棄されたのか、あるいはまた後代に子孫の手で外部に持ち出されて散逸したのかは分からないが、そうした欠落にもかかわらず、残された大部分の膨大な記録からは定家の息遣いがしっかりと伝わる。また、外部に持ち出されて茶掛けなどに転用された断簡にも史料的な価値が認められている。村井の著述は定家研究にとっての最高、最良のエビデンスであるこの文献の記述を基礎に展開されており、従来の和歌史の著述によく見られたような、鑑賞と考証をごちゃ混ぜにした定家賛美の伝記類とは一線を画する優れた業績である。

嬉しいことに、そこで語られている定家の人物像は私が理解してきたものと近い。村井の書は『明月記』の記述を主題にして展開しているので、定家の晩年についてはごく簡略に触れているだけであり、したがって晩年の作品である『百人一首』に関する考察も巻末でわずかに触れているだけである。一方私は、定家晩年の『百人一首』の成立史に関心があるのであり、村井とは研究における焦点の合わせ方が異なり、その所説との十分な突き合わせができないのが残念であった。だが、村井の『百人一首』理解を知ることがほとんどできないのが残念であると言ったところで、もともとそこを射程距離に収めていない村井には傍迷惑な、読者の側からの勝手な要求であろう。そして私は、村井の書を読み進むにつれて、細々と続けてきた私の研究の前途に見える風景を明々と照し示されたように思われた。前途に光を見ることができたと言ってもよい。だから、この書に受けた感銘に対しては、私もまたこの間に進めてきた細々とした考察であってもそれを公表し、大方の批判にさらすことで応答し、謝意を表そうと思うようになった。

¹ 村井康彦、『藤原定家「明月記」の世界』(岩波新書1851)、岩波書店、令和二年。