百人一首発祥論著作の読書感想(追記)

もう一冊追加しておきたいのは、吉海直人の『百人一首の正体』(角川ソフィア文庫、二〇一六年)である。この書は、吉海直人のしてきた仕事のまとめのようなもので、百人一首について、鎌倉時代のその歌集としての成立から現代の饅頭、茶碗、アクセサリーまで広範囲に扱っている。これを読んで最初に思ったのは、こうなってしまったのかという感想である。吉海は、もともと国文学の人で、百人一首が定家撰で鎌倉時代に成立しているとする文献を疑うことなく援用していたのであるが、その後、徐々にそれを疑問視するようになり、本書では、定家創作説の文献史料についてのこれまでの理解はほとんどすべてが疑問視されている。かつて安定した史実であったのが今では不安定なものになっている。この点の記述は詳細で、疑問視の趣旨はよく理解できる。ただ、歴史学的な「史料批判」という作業をさぼらずに行っていればそれはごく当然の結果なのである。

歴史学的には、百人一首に触れた定家の自筆の史料が一切見つかっておらず、またそれを推察させる史料も一切見つかっていなくて、百年以上も後世になってから定家の直系の子孫の二條家の家柄(二條流)の関係者の中から、百人一首という歌集が発見され、発見者によって定家作で自家に秘かに伝わっていたものだと言われ、それが宗家の権威を背景にして「百人一首伝授」として解説され始めたといういかにも怪しい経緯がある。歴史学的には、こういう状況では百人一首という歌集を定家作のものと考えることはできない。その意味では、吉海がどうやら国文学史からはみ出して歴史学に近づいたように見える。だがそれは、既存の史料への懐疑を開陳しているだけで、真相は藪の中というのが結論であり、また、これと異なる吉海自身の過去の所説への懐疑も弁明も訂正もない。

しかし、歴史学での「史料批判」という作業には続きがある。百人一首に関わる史料は、文献史料であれ、物品史料であれ、この作業によって、従来の理解が不正確であると判明することが多いのであるが、その先に、「史料批判」を突き詰めると、今度はその史料が自分の「正体」を語り始める。物品史料に基く歴史研究の真髄はこの先にあるのであり、例えば鎌倉時代のものと思われていた史料がそれほど古く鑑定することは矛盾があると判定されたとしても、その史料は学術として無価値なものになったのではなく、たとえば実は江戸時代初期の史料であったと判明すると、それまでの沈黙を破って、今度は本当に自分が存在した時期、江戸時代初期の百人一首の世界について語り始めるのである。最初は沈黙を守っている物品史料でも、よく調べると自分の「正体」を語り始める。吉海の研究の問題は、せっかく史料批判抜きの文献史学から抜け出したのに、従来の理解の誤りを指摘するという消極的な側面は実現しているが、その史料を虚心坦懐に検討して、そこからその史料の「正体」を導き出すという積極的な側面に及んでいないということである。吉海は本書の末尾で関連する書籍一覧表の中に「謎解き百人一首」というジャンルを作って数冊を紹介している。吉海はこうした推理の勝った素人の著作を軽視しているのか、名高い専門家の自分の本はこういう雑本とは違うのであり、上から目線で、「ここでは資料の再検討を通して、百人一首成立の謎に少しでも迫ってみましょう。但し謎といっても、本書はいわゆる謎解き本ではないことをお断りしておきます」と差別化を主張しているが、この言葉を借りれば、実は吉海の著作こそ「謎解き百人一首推理小説」というジャンルの白眉である。だが吉海の作品では、主人公のプロの名探偵は、快刀乱麻、これまで犯人(百人一首の作者)を明らかにするとされてきた証拠の品々を片っ端から疑問に付して、これでは犯人とは特定できないと指摘するものの、そこから一歩前に出て、真犯人はこの人だと名指すシーンが描かれていない。推理小説のだいご味はここ、つまり誰もが見逃していた物品史料なり言葉なりについて名探偵が謎解きをして、誰もが想像していなかった新犯人を名指すどんでん返しのクライマックスにある。本書にはその部分が欠けており、結局読者は真犯人が分からないままに五里霧中の中に放り出されたままである。吉海によれば、「百人一首の正体は幻想なのです」ということだが、これではせっかくの「謎解き百人一首推理小説」が、「正体」は謎ですということで犯人(百人一首の作者)は湧かないままで終わってしまう。これでは「謎解けぬ百人一首推理本」になってしまうこれでは中途半端な「謎解き本」であろう。

ここで「虚心坦懐」という不似合いな言葉を使うのは、もちろん、吉海が「虚心坦懐」ではないからである。角川ソフィア文庫の著者紹介では、吉海は「研究者であり、日本随一の百人一首コレクターでもある」とされているが、このコレクターという側面が、自分には蒐集の女神が微笑んでおり、蒐集したものはことごとく物品史料として「逸品」であり、自分は日本一の蒐集家であると思ってしまうコレクターによくあるコレクション自慢の気持ちを生み出して、物品史料を正しく客観的に、それが作られた時代、それが使われた場所、それを使った人々という面で鑑定することが妨げられるのである。吉海は、百人一首の起源に関する他人の発見、所持している諸史料について、それを正しく分析して年代順に並べ直して、百人一首の歴史の「正体」を語ることはしていない。吉海のコレクターとしての鑑賞眼を駆使すると、史料の配列が奇妙に歪んでしまう。だから、それを語るとき初めて「百人一首の正体」は語られたことになるのに、吉海はそれを語れない。これがコレクター史学の怖い欠点で、的確な史料をきちんと並べて説明する百人一首の歴史は、吉海によってはまだ語られていない。「百人一首の正体は、幻想なのです」という吉海の言葉はこの限界を自ら告白している。

百人一首の成立の研究に関して私が疑問に思っているのは、従来の国文学者の百人一首成立論では、まず、藤原定家という人間が、和歌を家業とする中堅の公家で、父親の藤原俊成の努力によって和歌の道の本家、家元となった御子左家を継承した者として、それを次の世代の後継者、為家に引き継ぐことに生涯、腐心し続けたという事実が軽視されていることである。彼が生涯書き続けた『明月記』も、御子左家が守るべき宮中での所作、儀礼、有職故実を書き連ねた、他家の者に盗み見されないように絶対に秘蔵されるべき「家記」を書き残して、子孫に宮中での作法などを教示するのが、公家の家の家長の勤めであり、それを生涯実直に果たした成果であった。そしてそこに見えてくるのが、いかにして歌道の家の権威を後継者の爲家に師資相承、一子相伝で継承するのかという定家の家長としての課題意識であり、そのための行動である。定家は承久の乱での政治的な挫折と失意の後は、歌人としての創作意欲も減退し、歌論書の執筆が増え、あるいは古典籍の筆写が増えている。いずれも子孫、後継者の為家に相続させることが予定されているものである。百人一首の発端は、そういう段階の定家の周辺で起きたことであるのに、そこに、後継者育成という晩年の定家の意思、希望を見ない議論はいただけない。

もう一点は、百人一首が、もし定家の作成によるものだとしたら、最晩年ですでに歌人としての意欲も活動も衰えているのに、あたかもその活動に熱心であった若い頃の定家像のままで制作意図を理解していることである。「百人秀歌」や「百人一首」には、「古今集」以降の平安時代の勅撰和歌集から多くの和歌が採取されている。藤原定家という一私人が、勅撰歌集の和歌を採点して、自選の和歌集への採否を決めている。それは歌道の主としての皇室の権威よりも自分の歌道を上に置くきわめて不遜、傲慢なものであろう。若い日の定家であれば、こういう不遜、傲慢な所為を避けなかったかもしれないが、最晩年、承久の変によって生じた新皇室での自分の立場も極めて危うい定家にそのような歌学の指導者としての意欲があったのだろうか。

百人一首は、もしそれが和歌集であったとすれば、きわめて前衛的な集歌の方針で編まれている。それまでの歌壇には、「百首歌」というものがあった。それは元来、一人の歌人が百首(時に五十首)の和歌を詠んでまとめたものであり、そこから変じて、百人の歌人の和歌を複数ずつ集めて、あるいは百人ほどではないが複数の歌人の各々から百首ずつの和歌を集めて、さらに極端には、百人の歌人の和歌を百首ずつ集めて合計一万首以上の和歌集として一冊の歌集に編むものも百首集と言われた。しかし、百人の歌人から各々一首だけを選んでコンパクトな歌集にしたのは、この定家撰と言われる「百人一首」が最初である。定家には、こういう革新的、前衛的な試みを敢行する意欲があったのか。この年の『明月記』は残されていないが、数年前までの記述を読んでも、晩年の定家にはそういう情熱の残り火は感じられない。

ほぼ同じ指摘は、歌人の選び方、その歌人の和歌の選び方、百首の和歌の並べ方についてもいえる。百人一首を論じてきた人は、吉海も含めて多くの者が、歌人の選び方、和歌の採り方、歌人の配列に困惑しているし、中には、そこに定家の仕掛けた「謎」を感じ取ってその解明に取り組んだものも多い。吉海も、当時も今もその歌人の代表作という世評が安定している和歌ではなく、凡歌と批評されることも多い和歌が採択されていることの説明に四苦八苦してさしたる結論に至っていない。だがそれは、「百人秀歌」や「百人一首」が和歌集としての完成品であるとみるから苦しまねばならないのであって、定家にはそういう意図も情熱もないとすれば無用の心配であったことになる。

私は、百人一首の基になった歌群は、定家が息子の爲家に口伝で秘儀、定家流の歌道の真髄を伝える際の「教材」であったであろうと想定している。それは本来、為家一人にしか見せない秘密の先例集であり、だからそもそも対外的に歌集として発表する体裁になっていないのであり、余人を遠ざけた場での口伝の説明があって初めてその趣旨が判明するものであったであろう。したがって、それは歌集としては完成させていなかったし、随時に追加することも逆に削除することも可能であった。

ところが為家はその父、定家からの秘儀の伝授儀式の辛さを舅の宇都宮頼綱に漏らしてしまい、不審に思った頼綱が自分にも見せよと迫ったので、やむなく定家は、歌集の形に設えて内容を漏らした。それが世にいう「百人秀歌」かそれに近い別本であろう。だが、定家は頼綱に歌集の説明はせず、むろんのことだが秘儀については伝えていなかったであろう。そういう記録はないのである。

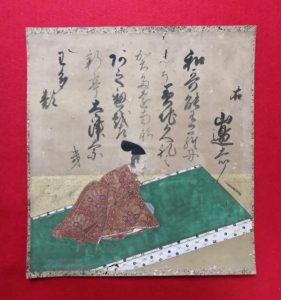

ここで「小倉色紙」に一言しておこう。これは、定家自筆の色紙で、そこには、歌人名も歌題もその謂れも出典の勅撰歌集名も書かれていない。まるで「上の句札」と「下の句札」に分かれる以前の最初期の「百人一首歌かるた」の札のようである。和歌本文だけという構成のものが、かるた成立の江戸時代初期からすると数百年も以前にすでに成立していたということ自体が驚きであるが、それは多分別の目的のために考案された教材であり、実際には小色紙での「百人一首歌かるた」札が生じて社会的にそのイメージが広まった時期に世に出たものが多く、当時の新流行、茶席の設えとして珍重された。これについては古くから真贋のうわさがあり、なんといっても「定家様」の筆跡の色紙が同一の和歌で四枚も五枚も出てくることがあり、後世の模作、偽作と疑われることも多い。また、近年は、定家生存の当時から「定家様」の文字を書く名人が定家の身近にいたことも判明している。当然、江戸時代初期にもそういう贋作名人がたくさん居たことであろう。ただ、以前の国文学史の専門家たちは、それが色紙である積極的な理由を解読しようとすることは少なかった。この間隙を突いたのが織田正吉以降の、吉海が言う「謎解き百人一首」本の素人たちであり、そこでは、百首の色紙をジグソーパズルのように縦横の方陣に並べて編集意図を読み解こうとする革新的な手法がとられた。

私は、この「小倉色紙」の問題をこのように考えている。まず、「小倉色紙」には、後世の模作、偽作が多いが、何枚かは「定家様」の筆跡であり、定家の真筆のものもあると考えられる。そうすると、定家の制作意図が問題であるが、それは屋敷の壁、襖などに飾って眺めて鑑賞するものではなく、後継者の為家に和歌の名家の家業を教授する一子相伝の席でこれを示して、為家にその和歌の真価、技巧のあり方の是非を問うためのものであったのではなかろうか。そのためには、色紙は、和歌の本文だけが書かれていて、作者の評判や和歌のいわれ等を切り捨ててある方が良い。こうなると、定家にこれを示されて見解を問われた弟子(為家)は、和歌の本文表記それだけで優劣を判断することが求められる。日ごろ、和歌の修行が足りない為家には、そう言う外観上の判断要素がなければ、定家の面前で自分の歌学の実力だけで対応しなければならないのだから、それは地獄の特訓だったのではないだろうか。教材は凡歌で十分である。その方がむしろ、定家の享受する歌道、和歌の技法が引き立って理解できる。為家は眼前に突き付けられた一枚の色紙を前にして周辺の情報の助けなしに、自分の実力だけで、その和歌を評定し、作者を評価しなければならない。一種の口述試験であり、間違えれば、厳しい叱責と冷笑、そして、「帝の御愛顧をよいことに蹴鞠の練習ばかりしているからこのざまなのだ。これで、歌学の家元、御子左家の家長が務まると思うか」という説教が飛んでくる。為家が、和歌の道についてはもっと気楽に話せる舅の宇都宮家綱に思わず「百人一首伝授」の愚痴を言ったとしても十分に理解できる。

そして、定家には、もう一つの目的があった。それは、万葉集に始まる、日本の和歌の歴史をきちんと教えることである。これは皇室の歴史と不即不離の関係にある。つまり、為家への伝授は、和歌の歴史と天皇家の歴史の講釈でもあった。そして、教材の「小倉色紙」には何も記されていない。すべては口伝であり、宮中事情に詳しい定家であるので、驚くべき秘密が伝えられたであろう。為家がそれを知るのは和歌の家の当主に必要な情報であるからであり、筆記も他人への公害も厳しく禁止されていたのであろう。私がこうした事情を思うようになったのは、「陽成院」「源融」「光孝天皇」という不気味な配列を知ったときである。陽成院の皇統は絶やされ、光孝天皇の血筋の新皇室が始まった経緯は、当時の支配者、藤原本家についての芳しくない世評ともつながるが、定家は、もっと内実に食い込んだ情報を得ていたのではないか。この辺の機微を知らなければ、皇室の命じる勅撰和歌集の単独選者という名誉ある地位にはつきにくい。だから、歌道の本件の主人はこれを引き継いでゆくべきなのであり、和歌本文だけしか書いてない色紙の形は、こういう秘史を伝授するきっかけ作りにはなかなかに都合のいい教材である。

そして、百人一首の誕生の証拠品はそこでぷっつりと切れている。『明月記』も、宇都宮頼綱への献本については記してあるが、その後の百人一首が成立したと想定される時期よりも以前に尻切れトンボに終わっている。定家が自身で数十年続けてきた『明月記』の記述を止めたのか、そうではなくそれは定家の死去するときまで書き続けられていたものを、「老いの繰り言」が多くて内容に差しさわりがあるので憚って、遺族が最後の部分を破棄してしまったのかもしれない。一方、為家に教えたであろう口伝は、残念なことに二條家の衰退の中で消滅してしまっている。為家が後継者の爲世に教授したのかも定かでないし、その後の子孫の代での動向は不明である。そして、室町時代中期に、二條流によって劇的に再発見された。その際には、二條流に、内容はすでに失われているが「百人一首伝授」という儀式がかつて存在したという伝承があったのだろうか、百人一首という歌集を再発見したと喧伝するとともに、「百人一首伝授」を再生して本家に伝わる秘儀としたのである。だが、二條流には、こうした主張を裏付ける鎌倉時代の史料は見当たらない。

結局、百人一首は藤原定家の選であるとするには、もう少し詳細に、定家の人となりや考え方、とくに自家を盛り立てたいとする中級の公家の意欲に配慮した検討が必要であろう。私はそれをこのブログの論文、「百人一首の誕生」で行っている。粗雑なものであるが、参考にしていただけると嬉しい。

本書はその後、「百人一首の流れ」、「百人一首の広がり」、「百人一首の撰歌意識を探る」、「百人一首の見どころ」と続く。それはあたかも「百人一首物知り事典」の感がする。いずれも多彩な知識を披歴しようとする吉海の意欲が強く、随所に散見されているが、筋の通った理解は示されていない。私が特に関心が強いのは江戸時代初期の百人一首かるたの誕生であるが、吉海は、以前はそれだけで新書一冊を書くほどであったのに、本書ではほとんどスルーで記述が圧倒的に少ない。何とも奇妙である。例えば、私が昭和後期から主張していた、道勝法親王を含む江戸時代初期、前期の百人一首かるたの表記は「百人秀歌」の配列、表記に近い「百人一首」本を手本にした本阿弥光悦の古活字本に依拠しているように見えるという、当時東京で研究者仲間と散々議論して一種の共有資産となっていた発見をスルーして、吉海が平成期最大の発見と自画自賛する、だから平成年間に入ってからのある夜、天から降りてきたひらめきによって「百人秀歌」に近い表記の「百人一首」の発見談を語るとき、「古活字本など、別冊太陽愛蔵版に影印が掲載されていたにもかかわらず、百人一首に異本など存しないという先入観が災いしてか、今まで誰も気が付かなかったようです。」と書いて自分の天才的なひらめきが最初であると自慢しているが、この光悦本のことは、一九七四年の同書刊行時の解説者(森暢?)でさえ「歌仙の配列順序が、一般に伝承された者と若干違っている」と指摘しているし、東京では一九八〇年代にすでに研究者の間では知られていたことであったのであり、私は、それを吉海がどこかで聞き及んだと思っているのだが、いくら何でも「今まで」つまり本書刊行の二〇一六年まで「誰も気が付かなかった」では他の研究者に失礼だろうよと思った。百人一首かるたに関する部分は、こういう調子の自己中心の記述が少しあるだけで、かるた史の本筋はスルーされていて、とても奇妙であった。

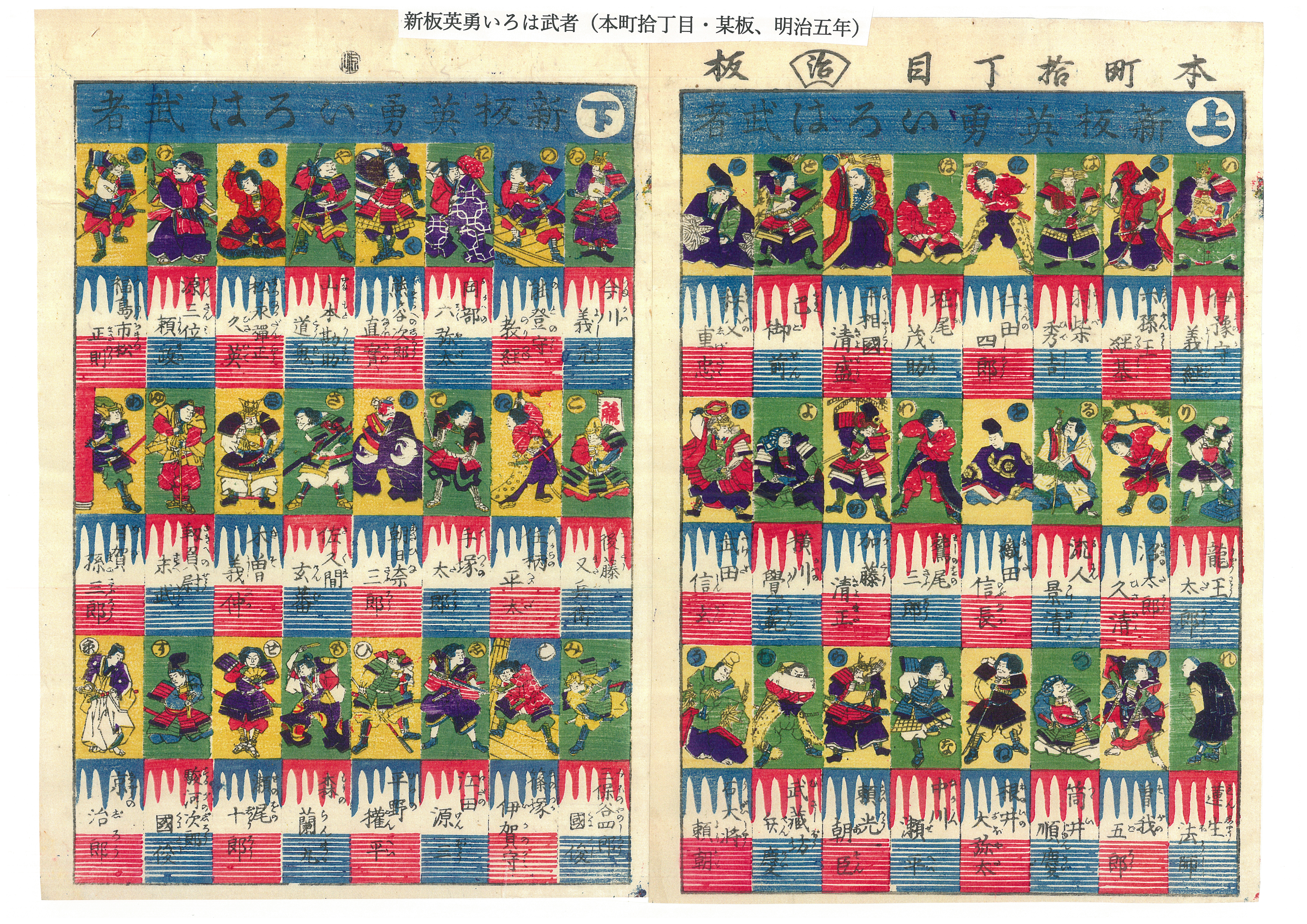

吉海は、かつてはかるたに関してもそれまで伝わっていた旧来の学説を忠実にフォローしていた時期があったが、私は、物品史料を読み解いて、それが自分を語り始めるのを聞いて、①歌かるたの起源は桃山時代の大名、黒田家の家中の女性たちが考案した遊戯に始まり、そこから公家の家に嫁した女性が居住した京都に伝えられて流行して広まり、寛永年間頃までに京都の遊里に広まり京都中に拡散したこと、②誕生期のカルタは文字だけの札であったが、間もなく歌人像付きのものが考案され、それに画像を提供した土佐派系の絵師は、当時伝わっていた歌人像付きの『三十六歌仙』や『時代不同歌合』の写本などから模写して提供したので、各々の歌人の個性を生かした肖像画ではなく、むしろステロタイプな挿絵で、公家の肖像画が天皇のそれに転用されるとか、同じ肖像画を何度もモデルに使ったので異人同姿勢の画像が数多くあったこと、③これに不満を持った江戸狩野派は、文化の江戸集中を企図した徳川幕府の支援の下で、歌仙画の宗家の地位を京都の土佐派から奪いとり、百人一首かるたの文面、歌人図像を一新した、というまったく新しい筋道を提示してきた。

無畳で江戸時代初期、前期の百人一首かるたを代表している崇徳院の読み札は、元禄年間までに無事に宮中に戻り繧繝(うんげん)縁の畳に座ることになった。かつて吉海は私の立論を小馬鹿にして、崇徳院に皇族の印を外したかるたは江戸時代中期の中頃まで続いているのであって江橋説は史料探索が足りない素人の議論だと暴言していたのだが、本書ではそうした批判が影を潜めただけでなく、この「畳替え」が「江戸中期中ごろまで」だったはずなのにいつの間にか江橋説の「近世初期」に改説され、「近世初期に崇徳院が臣下扱いにされていることは、百人一首絵の謎の一つといえそうです」と未解決の謎扱いでスルーされている。私は吉海が何時改説したのかは知らない。こういう「ずるずる改説」は吉海の場合は何度も起きている。そういえば証拠が何一つない「漢詩かるた」の中国起源説を唱えて笑いものになったこともある。この時もいつの間にか「ずるずる改説」で私が指摘した日本起源説になっていた。三重県伊勢市に呼ばれて、何に盛り上がったのか「伊勢物語」と「西行」を使って伊勢が歌かるたの発祥の地だという新説を披歴して、江戸時代初期までの八百年間にはかるたが存在したという史料が一つもないし「伊勢物語」の読み方もおかしいと私にボロクソに批判されて、いつの間にかこの説も「ずるずる改説」で消えていた。私には、奇妙と言う以上にここに加えるべき言葉もない。

だいぶ長広舌になった。以上のように、本書は「百人一首物知り事典」のようでもあり、「百人一首謎解き本」のようでもある。いずれにせよ、本書の記述は途中で断たれていて、「百人一首の正体」はなお謎のままである。