この調査の過程で、私の麻雀骨牌への関心も拡大した。麻雀は、1860年代に中国中部、長江の流域で馬弔(馬吊)紙牌から発展したものであるので、私にとっては研究対象である紙牌、カルタの亜種として研究対象でもあった。そこで、1980年代、90年代には、日本でも、出入りしていた骨董市などで珍しい麻雀牌を見つけると、訳も分からないのに買い求めていた。今にして思えば、ここでも私はたった一人のコレクターであったように思う。東京の骨董市では、私が買わなかった古牌は、次回の骨董市でもそのままに売られており、独走している自分は走るコースを間違えたマラソンランナーのようなものではないかと不安で心寂しい思いがあった。ただ、結果的には、プラスの面もあり、大正時代の東京銀座上方屋が林茂光の「赤本」と一緒に発売したごく初期の中国からの輸入牌であるとか、大正時代の末期から昭和初期に大阪の大日本セルロイド社が制作したセルロイド製の対米輸出品の麻雀牌、通称国産0号牌であるとか、書籍の出版社である文藝春秋社が制作販売した、日本最初の国産一号牌であるとか、その後ほとんど見かけない珍しい麻雀牌を無競争で入手することもできた。友人のカルタコレクターが大阪の骨董市で入手した中国の古牌、辛亥革命後に北京で開催された「北京善後会議」に参加した地方軍閥の人が愛用したような印象のする大型の牌を他のカルタと交換で入手したのもこの頃であった。

コレクションは不思議なもので、数多く集めると、そのものたちが自分を語り始める。麻雀牌もその通りで、数十組の古牌が集まると、一つ、二つを見ただけでは見えない様々なポイントが見えてくる。そこで私が最も気になったのは、大正期、昭和初期に輸入された中国の古牌での索子牌の図柄であった。そこでは「一索」は鳥ではなく「揺れ虫」であり、「二索」から「九索」は「木の葉」の形であった。それ以前の私は、麻雀牌の「一索」というものは孔雀のように尾羽根を広げた鳥、「二索」から「九索」は節竹の竿であると信じて疑ったことがないので、集まった「揺れ虫」牌の数多さに驚き、それが自分を語り出すのに耳を傾けて待っていた。

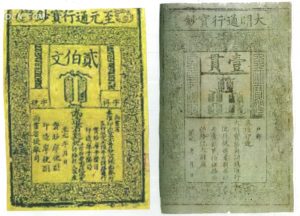

ここで、私の馬弔(馬吊)紙牌の蒐集歴が役に立った。馬弔(馬吊)紙牌では、元来は「一索」は穴開き銭百枚を紐で括ったものであった。中国の「錢牌」系の紙牌では、紋標は「一文」「百文」「一万」「十万」の四種で、元代にこれがヨーロッパに渡って、紋標「一文」が「金貨」になり、「百文」が「棍棒」になり、「一万」と「十万」が「聖杯」と「剣」になり、一方母国の中国では、明代に紋標「十万」が略されて三紋標になり、清代に紋標「一文」が「筒子」になり、「百文」が「索子」になり、「一万」は文字を残して「万子」となった。「百文」は穴開き銭百枚を紐で括った姿であらわすという中国、元代、明代の紙幣での表現を転用して、同じように真っすぐな錢束で「索子」を表現していたが、徐々にその図像が崩れて錢の束が歪んで表現されるようになり、あたかも一匹の虫のように描かれ、百枚の貨幣の上端の一枚の中央にある穴が虫の眼に見え、だが、「馬弔(馬吊)」の紙牌にも、すでにくちばしを加えて鳥になったものもあるのだから、青蚨が鳥に変身したのは麻雀骨牌成立後であるとするのは行きすぎかもしれない。古来、中国の貨幣は中央に穴があり、貨幣を「鳥目(ちょうもく)」と呼ぶ習慣もあったのだから、「一索」を「鳥」に見立てるのは不思議なことではない。また、銭を束ねている紐の端が横に描かれた様子はその虫の羽根のように見えた。私には、こうした段階を経た「馬弔(馬吊)」から「麻雀」への「一索」の図像の変遷史が見えて、この「揺れ虫」の表現が新たにでき上がった骨牌に転用され、麻雀牌の「一索」は「揺れ虫」の図柄から始まったものであると理解できた。