ところで、日本人が麻雀にしたしむようになった大正後期(2019~26)から昭和初期(1926~35)の時期には、中国では素麻雀の時代に入っており、すでに混子牌も季花牌も使われなくなりつつあった。そこで、日本における麻雀技法の紹介書、解説書は、例外なく混子牌を無視し、季花牌について、これを用いた技法を客観的に紹介したものはほとんどない。

そうした中で私が注目するのは、昭和四年(1929)の清雀倶楽部『標準麻雀必勝の作戦』[1]である。清雀倶楽部は前年の昭和三年(1928)に『麻雀競技法とその戦略』を刊行しており、そこでは、一組の麻雀は百三十六枚として花牌を無視していたのに、『標準麻雀必勝の作戦』では、牌數を百四十四枚として、花牌を加えた競技法を紹介している。なぜこのように大勢に逆らう変更を加えたのかは分からないが、いずれにせよ稀少な例なので紹介しておこう。

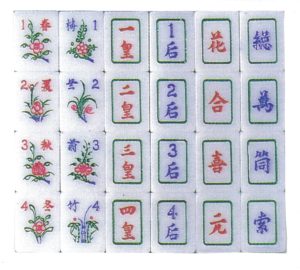

| 「花駒(はなごま)は八枚(まい)とも美(うつく)しい繪(ゑ)が彫(ほ)りつけてあります。そして駒(こま)の右肩(みぎかた)に春夏秋冬(はるなつあきふゆ)とか梅蘭竹菊(うめらんたけきく)とか、或(あるひ)は福祿喜壽(ふくろくきじゆ)とか晴耕雨讀(せいこううどく)とかいふ字があり、春夏秋冬(はるなつあきふゆ)ならば四季(き)の風景(ふうけい)が描(か)いてあります。」「この花駒(はなごま)は唯(ただ)勝負(せうぶ)の數(かず)を多(おほ)くするために用(もち)ひるのですから、使用(しよう)しないでも差支(さしつかへ)ありません。安價(あんか)な品(しな)には花駒(はなごま)はありません。支那人(しなじん)は花駒(はなごま)を用(もち)ひないさうで、西洋人(せいようじん)が好(この)んで用(もち)ひるとのことです。」「駒(こま)は全部(ぜんぶ)伏(ふ)せてよく掻(か)き交(ま)ぜ、各自(めいゝゝ)の前(まへ)に二個(こ)づゝ重(かさ)ねて十八づゝ列(なら)べるのです。つまり各自(めいゝゝ)の前(まへ)に三十六個(こ)の駒(こま)が積(つ)まれるわけです。もし花駒(はなごか)を入(い)れずに行(や)る時(とき)は十七づゝ列(なら)べればよいわけです。以下(いか)花駒(はなごま)を入(い)れての説明(せつめい)にします。」[2] |

しかし、こういう例はごく少数で、通常はひどい扱いをしていた。当時の日本人の書いた教則本には次のような記述を見出すことができる。「(花牌)の點數は一枚を四點とし坐花(門風と同じ意味)を得れば總計をダブらせる之れは全くの紛れ當りで徒らにその點數を嵩め麻雀の闘法に大なる障害を與へたのである。そこで現在は斷然之を用ゐず、唯箱の中の飾り物として置く。」[3]、「これは昔は役の牌として用ゐられたのですが現在は殆んど使用しません」[4]、「花牌は多く外国人間に使用されてゐますがこれはいたづらに勝負を大きくするために使用するので非常に興味を減殺される」[5]、「花牌は麻雀を邪道に導くものだから、標準牌には除けるがよい」「今頃花牌などは困り物だ。御座敷麻雀、田舎大尽麻雀、女子供麻雀として、水準麻雀人軽蔑の種」[6]。ここまで権威筋によって非難されては、花牌には立つ瀬がないのである。

皮肉なことに、こうした冷やかな態度が花牌の正確な理解を妨げている。日本では、花牌といえばもっぱら季花牌、つまりボーナス牌の意味で説明されていて、聴用牌(听用牌、百搭牌)つまりジョーカー牌としての説明がない。そのために、中国や欧米の教則本がジョーカー牌を説明すると理解できなくなる。たとえば「四万」が四枚使いきった後で花牌を使って「三万」「四万」「五万」の順子を作るというような説明はどう考えてよいか分からなくなるので、しばしば無視される。

かくして、日本では花牌は最初から余計物扱いなので、遊び始めるときに脇に除けてしまうので仕舞い損ねて紛失することも多く、古物商が商っている古い麻雀牌はまず花牌が欠落しているか入れ替わっていて原型をとどめないと考えた方がよい。今日の日本で花牌の研究を進めることはいたって困難である。

しかし、花牌もまた麻雀史の立派な証言者である。古い麻雀牌のうちで、製作の時期や場所、あるいは実際に使われていた地域が分かる完全なセットを多数発見、保存して広くアクセス可能な公的な管理を進めれば、花牌は麻雀牌の時代判定、製造地判定の基準とすることすらできるであろう。今後の包括的な研究の推進が望まれる。

[1] 清雀倶楽部『標準麻雀必勝の作戦』太陽社、昭和四年。

[2] 前引『標準麻雀必勝の作戦』四頁、八頁、一四頁。

[3] 井上紅梅『支那風俗 巻中』、日本堂書店(上海)、大正十年、八〇頁。

[4] 林茂光『支那骨牌 麻雀』、華昌号、大正十三年、四頁。

[5] 司忠『麻雀技法』、大阪新聞社、昭和二年、一一二頁。

[6] 榛原茂樹『麻雀精通(改訂版)』、春陽堂、昭和六年、二〇一、三一三頁。