ここで「小倉色紙」について考察しておこう。これは『百人一首』の和歌を書いた定家自筆の色紙である。散逸していて、すべてが残っているものではない。『百人一首』は晩年の定家が編集したとする定家編集説は、それを証明する歴史史料が存在しないという大きな弱点を含んでいるが、もし「小倉色紙」が定家自筆のものと証明されれば、定家編集説は証明されたことになるし、残された色紙の中に、『百人秀歌』には採択されていないが『百人一首』には採択されている「後鳥羽院」ないし「順徳院」の和歌の定家真筆の色紙があれば、定家が宇都宮頼綱に贈った『百人秀歌』の色紙とは別に『百人一首』の色紙を書いたと想定される。また、同じ和歌の色紙が複数枚存在するのは、定家が『百人秀歌』も『百人一首』も色紙に設えた際に、何回か下書きを行い、それが残っていたと考えるか、あるいは、色紙を宇都宮頼綱だけでなく、記録の残っていない他の友人にも贈っていたことを物語ると推測させることになる。国文学史研究者はこう考えて、この「小倉色紙」数枚の存在をもって定家編集説を裏付けようとしてきた。実際、順徳院の和歌の色紙が数枚発見されたので、「小倉色紙」は藤原定家の自筆で、二組以上あるとする説が有力になった。

しかし、歴史学的に史実と言えるのは、室町時代中期になって初めてこの色紙の存在が明らかになり、また、定家がそれを嵯峨の居宅に飾ったという伝承が明らかになったということである。そして、「小倉色紙」は、戦国時代以降、特に江戸時代初期(一六〇三~五二)、前期(一六五二~一七〇四)の茶席で、室内の設え(しつらえ)として珍重されたという事情である。当時、徳川幕府の支配の確立によって平和が戻った江戸時代初期には、茶席のもてなしが大流行した。それは武家の範囲を超えて、京都、堺などの裕福な町民の間でも広がった。そして、茶室の床の間には、以前は漢詩の書などが飾られていたのだが、この時期に和歌の書の軸などが珍重され、中でも高名な定家の書いた百人一首の「小倉色紙」は特に歓迎された。しかし、残されていた「小倉色紙」は数が少なく、当時生じた膨大な需要に応えるには不足していた。そうすればそこに、このブームを見込んだ「小倉色紙」のコピーが出回るのは不可避である。

「小倉色紙」については古くから真贋のうわさがあり、なんといっても「定家様(ていかよう)」の筆跡の色紙が同一の和歌で何枚も出てくるので真筆と判断するのには都合が悪いのであるが、茶道では不足する茶碗などの茶道具を補うために、古来の名品を模した「写し」が製作され、流通して、歴史的な名物を持たない者でも「仁青写」の茶碗や「利休好み」の茶道具を使って茶席を楽しむことができた。こうした「写し」が茶道の広まり、大衆化に貢献した役割は大きい。だからそれを、利休の茶道具の偽物、仁青の茶碗の偽物と言わないように、「小倉色紙」もそれは「写し」なのだと了解し合えば問題なく茶席に登場させることができるし、茶会を楽しむ引き立て役になりうる。それが見事に「定家様」であれば、それは「写し」の愛想というものである。

だから、そもそも「小倉色紙」には後世の「写し」が多数あって当然である。また、近年は、定家生存の鎌倉時代中期の当時から「定家様(ていかよう)」の文字を書く名人が定家の身近にいたので定家と同時代の「写し」が製作し易かったことも判明している。当然、江戸時代初期にもそういう「写し」作りの名手がたくさん居たことであろう。ただ、以前の国文学史の専門家たちは、それが「写し」として制作されたであろう積極的な理由、急速に拡大した茶席の道具の需要に応えるために制作された趣旨を解読するところまで進むことが少なく、お互いの鑑定の適、不適、鑑定眼の良し悪しの言い争いに終始した。

私は、この「小倉色紙」の問題をこのように考えている。まず、「小倉色紙」には、後世の製品が多いが、何枚かは「定家様(ていかよう)」の筆跡で書いた「写し」である。しかしその中には、国文学史研究者たちの筆跡鑑定や、それに使われている用紙の科学的な分析によって、定家の「真筆」とされてきたものもある。私はこういう理解を積極的に批判したり否定したりする格別の史実を知っているものではない。だから、既成の理解に従って、何枚かは定家直筆のものがあるとしよう。

そうすると、定家の制作意図が問題であるが、従来は、色紙を屋敷に張り巡らせて鑑賞すると理解されていた。宇都宮頼綱に色紙の形で贈ったことは『明月記』にあるが、そのほかに、定家が嵯峨の自邸にも飾ったという室町中期からの伝承があり、『百人一首』は飾って鑑賞して楽しむものというイメージが作られた。だが、従来の国文学史研究者はこの問題をこれ以上に深く考えることはなかった。この間隙を突いたのが織田正吉以降の「謎解き百人一首」本の素人たちであり、そこでは、百首の色紙をジグソーパズルのように縦横の方陣に並べて編集意図を読み解こうとする革新的な手法がとられた。

だが、私には、こういう理解に対する違和感があった。特に、織田正吉以降の、色紙を「かるた」札のように考えて、それを方陣に並べて隠された主題を探ろうとする手法には、色紙を縦横十枚ずつ並べるのには相当に大きな面積が必要であり、嵯峨の山荘にそういう広さの壁なり障子(襖)があったのだろうかと、およそ非文芸的な疑問があった。一方、「かるた」の場合には、小型の色紙大のものであるから眼前に百枚を並べてその制作意図をビジュアルに探究することができる。私には、織田正吉以降の人々の発想には、「百人一首歌かるた」の遊技法の影響が強いと思われた。それは江戸時代初期(一六〇三~五二)以降の人々が持ったであろうイメージを鎌倉時代中期の定家の心境にまで遡らせる作為であり、近代的な展覧法で鎌倉時代の作品を鑑定し、考察することになり、時代の設定が不自然である。

私は、『百人一首』の和歌は屋敷の壁、襖などに飾って眺めて鑑賞するものではないと考えている。「小倉色紙」がもし定家の真筆であるとするならば、それには襖の飾りという装飾品の機能以上に重要な制作意図があったのではなかろうか。

私は、すでに何度も指摘したように、「小倉色紙」は、定家が後継者の為家に和歌の名家の家業を教授する一子相伝の席でこれを示して、為家にその和歌の真価、技巧のあり方の是非を問うための「教材」であったのではなかろうかと考えている。

まず、教材であれば、「秀歌」である必要はない。いやむしろ、すでに触れたように、定家の目から見て「凡歌」である方が、どこに欠点があるのかを為家に探させ、それを述べさせ、定家が添削することになって都合が良い。定家は技巧の歌詠みであり、それが宝石のように散りばめられてきらきら光っているような歌を良しとした。それが不十分な、野暮な和歌は厳しく採点される。その為には、詠み手の立場への知識が入ったために予断となり、和歌そのものを見る目が曇ってしまわない方が良い。だから、為家が知らないであろうような「凡歌」だけの色紙が良いのである。色紙は、和歌の本文だけが書かれていて、作者の評判や和歌のいわれ等を切り捨ててある方が良い。

だが、こうなると、定家にこれを示されて見解を問われた弟子(為家)は、和歌の本文表記それだけでその歌の優劣を判断することが求められる。日ごろ、和歌の修行が足りない為家には、歌人や和歌の題目などの外観上の判断要素がなくて、父、定家の面前で無記名の色紙を示されて、自分の歌学の実力だけで対応しなければならないのだから、それは地獄の特訓だったのではないだろうか。これは一種の口述試験であり、間違えれば、厳しい叱責と冷笑、そして、「帝の御愛顧をよいことに蹴鞠の練習ばかりしているからこのざまなのだ。これで、歌学の家元、御子左家の家長が務まると思うか」という説教が飛んでくる。為家が、和歌の道についてはもっと気楽に話せる舅の宇都宮頼綱に思わず「百人一首伝授」の愚痴を漏らしたとしても十分に理解できる。

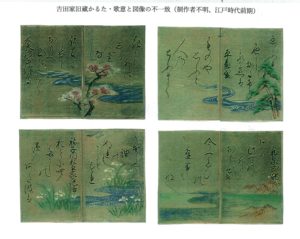

上:陽成院、

下左:河原左大臣、下右:光孝天皇

そして、定家には、もう一つの目的があったと思われる。それは、万葉集に始まる、日本の和歌の歴史をきちんと教えることである。これは皇室の歴史と不即不離の関係にある。つまり、為家への伝授は、和歌の歴史と天皇家の歴史の講釈でもあった。そして、教材の「小倉色紙」には何も記されていない。すべては口伝であり、宮中事情に詳しい定家であるので、驚くべき秘密が伝えられたであろう。為家がそれを知るのは和歌の家の当主に必要な情報であるからであり、筆記も他人への口外も厳しく禁止されていたのであろう。

こう考えると、定家が嵯峨に有った自分の山荘に「小倉色紙」を飾ったという話の「正体」も見えてくる。これは記録にない私の想像だけであるが、定家は、この色紙のうちの何枚かを自邸に飾ったことであろう。そしてそれは、父親の顔を見にしばしば山荘に立ち寄っていた孝行息子の為家にしてみれば、行くたびに別の色紙が飾ってあり、それが父、藤原定家の能力と威厳の巨大な威圧となってのしかかってくる。一枚一枚の色紙に、地獄の特訓の嫌な思い出が付いて回る。だから為家には目障りなものであったであろう。

そして、こういう事情を知らされていない他の者たちは、定家が鑑賞のために自邸に色紙を飾っていたという伝説の提唱者になっていった。こういう話を伝え聞いていた為家の血統の子孫、二條流の縁者たちがその伝承の再利用を思い立ち、幻の『百人一首』という歌集を「発見」し、「百人一首伝授」を作り出し、新流行の茶席の設えに「小倉色紙」を使う流行を生み出し、その需要に応えて定家色紙を発見し続ける「定家様(ていかよう)」の上手な書家が頑張ったということであろう。