次に、復元の実際の工程に入ることになったが、ここで多少の混乱が生じた。助言者の私は、復元工程全体の見込みをつけることを優先したかったが、当時、大牟田市職員の三池カルタ記念館開設担当者の欠勤が続く異常な事態になっており、残された準備委員(非常勤職員)は独力ですべての準備を進行させなければならない立場に追い込まれており、そうしたこともあって、天正カルタ復元の手順などは業者(京都の扇子屋、宮脇売扇庵)に委せればよいという態度で同店に版木製造の制作を発注してしまった。私は、復元作業にかかわるようになったので真っ先に京都市で手作りのカルタを制作していた唯一の職人である、松井天狗堂の松井重夫を尋ねて、用紙、骨刷り、彩色に関する諸注意を聞いた。私としては、松井の専門的な観点からの作業上の注意を活かすためにも、彫師も、たとえ同じ人になるにせよ松井経由で依頼したかったのだが、この段階ではうまく行かなかった。

カルタ館がしようとしていたのは、単なる版木の復元ではなく、「三池カルタ」の制作過程の復元である。版木を実際に彫って木版摺りをすると、そこにどういう技術的な問題があり、どういう特徴が出てくるのか。職人のどのような気持ちが込められるのか。これが知りたかったことである。眼目はカルタ版木作りの追体験であり、できあがった版木そのものは作業の結果に過ぎない。

ここでたちまち問題になったのが、版木をヨーロッパのように「木口木版」にするか、中国明代末期の「板目木版」にするかである。これには相当に悩み、また、調査もした。第二次大戦後の博多に木口のカルタ版木が残されていてGHQの高位の将校に安価で買い取られたという風説があった。調査したが風説は幻で収穫がなかった。神戸市立博物館の「天正カルタ版木重箱」は厚く漆を塗ってある。漆芸の専門家の鑑定で、漆の具合から幕末(1854~67)ないし明治前期(1868~87)の細工と判断された。版木が本来はどのようなものであったのかは、この漆を剥離させてみないとよく分からない。結局、これは将来の課題に残して、滴翠美術館に残っている「天正カルタ版木硯箱」などの例に照らして、板目版木の方式を採用し、材料は山桜を用いることにした。

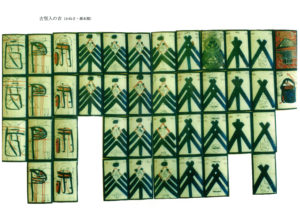

次の問題は、一枚の版木に何枚のカルタを配するかである。四十八枚全部を一枚に収めるのが一番簡単だが、これは後代の「めくり札」や「花札」の版木の製作法であって天正カルタについてそのようであったとする記録も史料もない。うんすんカルタやヨーロッパのカルタでは、木口でなければ数枚分が一枚になっている板目版木である。この際、「天正カルタ版木重箱」は、もともと四枚のカルタを彫った版木を使用しているように見える。結局それを尊重して、横に四枚のカルタを並べた板目版木を十二枚作ることにした。

「天正カルタ版木重箱」は、一枚の版木に四枚のカードが横に並べて彫られている。並び方は、四紋標のいずれでも、左から右に、「二」「三」「四」「五」ないし「六」「七」「八」「九」である。絵札は「一」「ソウタ」「ウマ」「コシ」である。そこで、復元作業でもこの並び方で制作した。神戸市博物館の「天正カルタ版木重箱」については以前から、幕末(1854~67)ないし明治前期(1868~87)に改作されたのではないかという疑いがあり、とくに数字を横一列に並べるのが江戸時代のものの考え方と違っていかにも近代臭いのが気になっていたが、この疑いに決着をつけることは当時の私にはできず、でき上がるカルタは一枚ごとに切り離されるのだから良しとしようと考えてその図像を活用することとした。これが誤解で、江戸時代初期 (1603~52)の版木は縦に四枚のカードを並べて彫る板目版木であったと確認できたのはずっと後のことである。この誤りも当時の研究の限界によるものであった。

復元作業は最初から難航した。功を焦った準備委員は私の助言を無視して松井重夫らと協議することなく独断で宮脇売扇庵に発注した。ここで、『うんすんかるた』に掲載されている骨刷りの図像が刷り見本ではなくて拓本であることを見逃していたので、見事に左右逆さまの版木ができあがってしまい、使い物にならなかった。この暴走を周囲からとがめられたその準備委員は、自分で失点を回復しようとして秘かに発注した先方に泣きつき、当初の契約の金額内で再度の彫り直しを要求した。いわば一度目の版木を不良品として突っ返して無料で彫り直すことを要求したのだから強引であった。しかも、その際に、訂正すべきポイントの技術的な指摘をきちんとしなかったので、二度目の版木は、左右の逆さまこそ直っているものの、全体に投げやりで誤りだらけの急ぎ仕事になった。復元作業は座礁した。

この段階で市の事務体制がやっと整い、正規の常勤職員(後の初代館長)が勤務するようになったので、この職員とともに急いで事務処理上の混乱を正すことになり、宮脇売扇庵に対してそれまでの二度の版木製作失敗の非が三池カルタ記念館側にあったことを認め、それまでにかかった全費用を支払うことを伝え、そのうえで新たに三度目の版木製作を発注した。また、私が職員とともに京都で彫師に面会して、デザインの重要なポイントを説明することになった。実際には松井も同行してくれた。彫師は高齢で、目が悪くなりつつあったが、私たちの説明を聞いて復元の意味が初めて分かったと喜んで、職人としての生涯最後の意義ある仕事になるとしてがんばってくれた。

たかが版木であるが、四百年後に、可能な限り厳密に科学的に復元しようとすると結構大変である。人物の図像の衣裳の模様、紋標の形など、どれも忠実に復元しようとした。とくに、滴翠美術館の『天正カルタ』と神戸市立博物館の版木との決定的な相違点は、「ハウのキリ」が手に持っている棍棒そのものに横線が入っているかいないかである。この辺は慎重に彫る必要があったが、意気に感じた職人魂で、横線の本数までほぼ同じに彫り上げてくれた。また、神戸市立博物館の版木には、カルタ札の一枚一枚に「見当」と思われる印がある。今日の常識では見当は一枚の版木に一カ所であるから、カードごとの見当は一見するとゴミか汚れのように見え、失敗作に終わった最初の二度の版木では簡単に削り落とされていた。それは「見当」なのだから残して貰いたいと話したときの彫師の驚いた顔を今でも記憶している。

こうした経過で三回も彫って貰ったうえに、値切って手抜きされた失敗もあるので全費用の支払いをしたから、大幅な予算超過になった。当初の予定は数十万円であったが、三度彫り直したから三倍で済むかというとそうではなく、実際にはそれ以上である。そのために、カルタ館の他の部分で設備の予算を削った。そこまでやらなくてもといわれたが、後世に残るものなのでできる限り完全なものを制作したいとお願いした。

しかし、費用をかけただけのことはあった。完成後に彫師にお礼を言うために面会して、版木の模様のうち、どの部分が難しく、どこが簡単に彫れるのか、詳細に知らせて貰った。細かい点で、いろいろと新たな発見があった。版木は、技術的に特に高度で復元困難というほどではないが、何といっても彫り方がぜいたくである。こんなに費用をかけない彫り方もあるというのが彫師の感想であった。

私たちの最大の関心は、こうした版木を天正年間(1573~93)に九州で彫ることができたか、それとも実は京都なのかという点にある。京都でなければできなかった彫り方が混じっていると、天正カルタ成立史の考えを変えなければならなくなる。彫師の感じたところでは、これだけ贅沢な彫り方は京都らしく思えるが、当時の九州でも不可能ではなかっただろうということなので安堵したが、この作業を通じて、天正カルタ製作の時期や場所について再検討すべき未解明の点が多いことを改めて知らされたのも事実である。

カルタの復元で、図柄だけが問題ならば、二十年前に私が私家版の復元天正カルタを制作したときにイラストレーターに模写させて補正も済ませた表紙(おもてがみ)がある。それをコピーすれば用事が済む。CD画像制作でもよい。しかしそれでは、復元カルタそのものは手に入るが、やはり本格的に木版の版木作りから始めないと、昔の関係者がカルタに寄せた思いの理解がいま一つ不足しがちである。私たちは、そうした理解の不足が、できあがった復元カルタを卑しい精神のものにすることを恐れた。物の復元とは不思議なもので、たとえば歌麿や北斎の浮世絵などは、デザインも、用紙も顔料もすべて分かっており、現代の関係者の腕前も江戸時代以上であっても、どうしても近代工業社会の手法ではオリジナルの江戸時代の版画にある輝きが出てこない。不思議なことに、手刷りで復元しても、職人の技術が上がりすぎて具合いが悪い。江戸時代の浮世絵では、背景の空の刷りなどは、弟子入り間もない小僧さんの仕事で、親方が自ら担当する顔や着物、とくに鬢のほつれや恍惚の表情などの刷りの技術とは差がある。現代の復元浮世絵では、そうした小僧さんもいないので、親方が自ら背景の色入れを行い、技術が良すぎて駄目になることがある。そこで冗談で、今の手刷りが昔の味を出せないのは、酷使と虐待に耐える小僧さんの涙が混じっていないからだなどといったりもする。

カルタも同じことで、この辺で良かろうという「妥協する心」で機械に頼り、せっかくの復元作業を台無しにしてしまうことがよくある。上記の「見当」にしても、裏紙を折り返せば隠れてしまう部分なのだが、そこまできちんと考えたかどうかが、復元物の品位になって現れることを知るべきである。