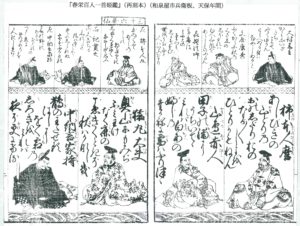

そして、そもそもの出発点に戻るが、ここにある狂歌の二子(にこ)ゝゝと三子(さんこ)にちかきよみがるた 青二(あをに)ひねれば丸二(おかわ)なりけり」という言葉をどう理解するのか。研究室は狂歌の説明では「ご機嫌顔で『青二』を打ったところ、なんと『太鼓二(紋標オウルの二)』が出て来た…?」と書いている。他方で、図像の説明では、「又、左の女性が今まさに打ち出そうとしている札は『オウルの3』の様に見えます。これらは『よみ』の競技開始時の描写としては理に適っています。」となっている。狂歌の解釈と図像の解釈が矛盾しており、女性が出している札が「オウルの二」であったり、「オウルの三」であったりしている。なんじゃこれは。

ところで、ここまで、研究室の読みカルタ遊技の場面であるとする主張は、とりあえず上部の狂歌の読み方は妥当であるという前提で検討してきた。この前提で考えて見ても、結果的に、図像は合せかるたの遊技の場面であるから、狂歌と図の食い違いである、という結論でまとまるように思う。だが、実はここには、読みカルタ遊技場面説にとってはもっと恐ろしい落し穴がある。研究室の前提そのものが実は成立するのかどうかも疑問なのである。それを説明しよう。

この頁の上部の狂歌は、「二子(にこ)ゝゝと三子(さんこ)にちかきよみがるた」といっているが、ここに言う「よみがるた」は何を指すのであろうか。研究室は、何の証明も示すことなく、これを「読みカルタ」遊技だとしているが、そうすると何を言っているのか、何がおかしいのかさっぱり分からなくなるので、「意味は良く解りませんが」と狂歌の内容の説明を放棄している。ここに落とし穴がある。もしかしたらこれは「よみがるた」札を意味しているのかもしれない。「よみがるた」札を使った「よみ」ではないカルタ遊技での可笑しさを表現しているのかもしれない。それなら「意味は良く解ります」と言えたかもしれない。

江戸時代中期(1704~89)まで、「よみカルタ」という言葉は、カルタ札を指す場合もあれば、「よみ」の遊技法を示す場合もある。一般的に言って、賭博系のカルタは江戸時代中期(1704~89)には広く「よみカルタ」と呼ばれている。この本が刊行された延享年間(1744~48)はそうした時期である。江戸でも、もう少し後の時代、明和年間(1764~72)に「めくりカルタ」の遊技が始まった頃までは、まだ「よみカルタ」札を使って「めくり」遊技を行ったという記録が残っている。全国各地の取り締まり記録にもよく出てくる。逆に、「めくりカルタ」大流行後の江戸時代後期、幕末期(1789~1868)には、「めくり札」で「よみ」を行ったと表記する記録が出てくる。江戸時代中期(1704~89)の文献を読む時には、したがって、「よみカルタ」という表記は要注意である。これが「よみ」と書かれている場合であれば「読みカルタ」の遊技法を指す時が多いが、「よみがるた」と書かれている場合は、カルタ札を指す場合が多いが、遊技法を指す場合もあるので、慎重な判断が求められる。江戸時代のカルタ文献を読む際の基本常識である。

繰り返すが、原文の狂歌は「二子(にこ)ゝゝと三子(さんこ)にちかきよみがるた」である、二個、三個という言葉と一つの狂歌になっているのであるから、これは「よみがるた」というカルタ札のことを言っていると理解する方が自然である。二個の読みカルタ札、三個の読みカルタ札はありうるが、二個の読みカルタ遊技、三個の読みカルタ遊技というものはなかなか想像できない。カルタ札と理解すれば、狂歌全体も、カルタ札の「青の二」を出したら「オウルの二」、別名「お丸」あるいは「おかわ」になったということで、一応無理なく理解ができる。

研究室はもっぱら文献史学であるから、この点についてはこれまでさぞかし文献史学としての鋭利な言葉の解析を加え、秀逸な研究成果があり、ここで「読みがるた」というのは、「読みカルタ」札を意味するのではなく、「読みカルタ」遊技を意味することが自明になったので、もはや何の説明も要しない。無条件にこれを「読みがるた」遊技と読み解いた。こんなことまで説明を要するとする必要性は認めないというのであろう。

研究室は、このようにして、宮武外骨が落ちた落とし穴をいとも軽々と飛び越えて、「よみがるた」は「読みカルタ」遊技を指すと判断した。落とし穴の存在さえもが理解できていないから軽々しいのだろう。だが、その結末は、「意味は良く解りませんが」であった。狂歌を読み解く過程で、もしかしたらこの狂歌の「よみがるた」はカルタ札のことを言い、この狂歌は「よみがるた」札を使った「合せカルタ」遊技の可笑しさを詠んだものではないのか、という思いに至らなかったのだろうか。こう読めば、この狂歌からそれまでとまったく別の世界が見えてきて、「意味は良く解りませんが」等と降参しなくてもよかったのに、と思わなかったのだろうか。落とし穴を飛び越えたつもりが、実は知らぬ間に穴に落ちていたのではなかろうか。

いずれにせよ、もし上部の狂歌の「よみがるた」がカルタ札を指すとしたら、それを「読みカルタ」遊技を指すという前提で構築してきた研究室の議論は誤った前提から構築された立論ということになり、その前提から、その基礎から、その全体からして全面的に崩壊してしまう。だから、研究室には、その学説の生き残りをかけて、「よみがるた」が「読みカルタ」札を決して意味しないことを説明してもらわないと困る。

現状での研究室の主張を整理してみよう。上部の狂歌中での「よみがるた」は、この言葉には一般的には「読みカルタ」札と「読みカルタ」遊技の二義があり、ここでは一読すると「読みカルタ」札と解する方が素直であるが、それでも研究室にとっては「読みカルタ」遊技である。なぜならば、同頁の下部に「読みカルタ」遊技の絵があるからだ。では、なぜ一見「合せカルタ」遊技の場面に見える下部の絵が研究室にとっては「読みカルタ」遊技の場面の絵なのか。それは、同頁の上部に「読みカルタ」遊技という狂歌があるからだ。なぜ「読みカルタ」遊技法という狂歌なのか。下部に「読みカルタ」遊技法の絵があるからだ。なぜ「読みカルタ」遊技法の絵なのか。上部に「読みカルタ」遊技法という言葉があるからだ。このぐるぐる巡りでは何事も説明できていない。これは循環論法になっていないかと危惧する。

研究室は、「傍論」の締め括りとして、この狂歌は「この図は正に文字通り『よみ』の遊戯図だと理解するのが自然だと思われるのですが」という。私としては、そうか、「文字通り」ねえ、最後まで気が付かないで、文字が自分の思い付いた通りの意味だと思っていたのだな、と微妙に残念な気持ちで見ている。だが、この点にこれ以上触れるのは、文献史学の内部に踏み込んでの論理的な批判になりそうなので言及を控えよう。ご自由にお考えいただきたい。