不明な点の多いうんすんカルタの歴史の中で、特に困惑するのは、江戸時代後期(1789~1854)、幕末期(1854~67)の歴史史料が存在しないことである。山崎美成は、古くから伝わっている史料に基づいて記録を残したが、同時代のこのカルタの存在については語っていない。そして、史料的には、この空白期の後に、明治年間(1868~1912)に京都のカルタ屋で木版のカルタ札が制作されていたことが分かるだけである。人吉市の残存例の発見により、このカルタの遊技が江戸時代から連綿として続いていたことが推測され、明治期(1868~1912)の京都製の木版カルタやその後摺りのものを使っていたことも推測できるようになったが、それ以外には、歴史の闇、いや、歴史の靄(もや)と言った方がよさそうだが、姿を消している。

だが、平成三十一年(2019)になって、わずかな手がかりが見つかった。それが、神戸市内で開かれた研究会の席での「神戸村文書に残る『天正カルタ』の痕跡―賭博と遊技―」という報告である[1]。それはごく些細な、歴史学の水準からすると歴史史料ともいえないような簡単に見逃されてしまう史料の発見であるが、たまたまその報告レジュメを見る機会があった私には、テレビの刑事ドラマの不可解な犯罪の捜査の発端のように、何か、ひらめくものがある。名刑事ならぬへっぽこ刑事のような私であるが、思い付くところを書いておきたい。

ここで取り上げるのは、江戸時代後期の村方文書での賭博取締りの実態を報告した中にある、天保十二年(1841)の事件である。この年の正月、同村の貝屋作五郎の女房しほが、役所の取り調べに応じて、天正かるた札七拾六枚を提出している。これは前年の五月に作五郎がかかわった賭博事件の置き土産のようなもので、作五郎本人はどこかに逃亡しており、代わって妻が提出したように思われる。なお、同時期に、同村の塩屋きく倅國三郎は「天正かるた札拾二枚」を、また米屋清兵衛は「同弐拾九枚」を提出している様である。報告が明らかにするのはこれだけである。

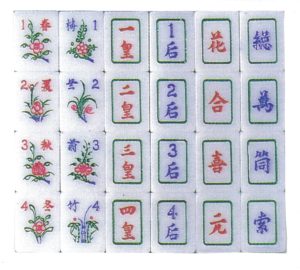

ここでの問題は、賭博犯罪にかかわったとする自供に伴い提出されたカルタ札の枚数である。國三郎の「拾二枚」も、清兵衛の「弐拾九枚」も、一組四十八枚の「天正カルタ」としては枚数が足りなくて、賭博の用には足りない。こんな半端なものを密かに隠し持っていてもどうやって賭博に使うのだろうか。どうやら、國三郎も清兵衛も、自分どもは一年前に使用したカルタ札の半端物を持ち続けているような素人であり、ほんの手慰み、常習性のない単純賭博罪でございますと弁解しているように思える。

問題なのは作五郎女房しほの提出した「七拾六枚」である。これは、うんすんかるた一組の枚数にどんぴしゃり合っている。もしこの「天正カルタ」が「うんすんカルタ」であるとすると、驚くべき史料である。まず、史料の空白期、江戸時代後期、幕末期の実情を示す史料の初めての発見ということになる。次に、うんすんカルタが庶民の賭博に使われていたことを示す実例の初めての発見でもある。したがって、これは、高級な手描き、手作りカルタ札ではなく、京都製の木版のカルタ札ではなかろうかという推測にもつながる。そうだとすれば、昭和期の人吉市での使用実例の発見とも繫ぐことができるのではないか。そして第三に、うんすんカルタがこの時期には「天正カルタ」の一種と呼ばれていたことになる。そうだとすると、江戸時代後期の記録に「うんすんカルタ」がないことの理由の一端が見えてくる。逆に、この時期の「天正カルタ」の取り締まり記録の中に実は「うんすんカルタ」の事例が紛れ込んでいないのか、再検証が必要になってくる。

言うまでもなく神戸村は、江戸時代にうんすんカルタが盛んに遊技されていて、熊本県人吉市に伝わった元にもなった備前岡山藩にごく近い場所であり、船の行き来も活発であったのだからうんすんカルタ賭博が広まっていても不思議ではない。私は、しほの提出した「七拾六枚」がうんすんカルタである可能性が否定しきれない。これは令和年間のかるた史研究の一つの課題ということになる。私としては、自分で現地に赴いて調査するのではなく、今回の報告の担当者も含めて次世代の研究者に希望を託するだけであり、はなはだ無責任のようで気が引けるが、とりあえず、こうして記録に残しておきたい。

[1] 石橋知之「神戸村文書に残る『天正カルタ』の痕跡―賭博と遊技―」、神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター、平成三十一年。