こうして日本のカルタは世界に知られるようになった。だが、その歴史的な展開の様相はほとんど知られることがなく、ただ、いかにも奇妙なカルタが極東の小国にあったという不思議な物語として珍重されただけであった。日本側からの情報提供も、カルタ史に関する学術が未発達であったことも影響して、骨董趣味人の表面的な解説にとどまっていた。

こうした研究状況が一変したのは1960年代の末期であった。この時期のドイツでは、1969年12月からハンブルグ市で、翌70年1月からブレーメン市で、そして4月からシュツットガルト市近郊のビールフェルト市のドイツ・カード博物館で、「東アジアの遊技カード」の巡回展が開催された。これを指揮したのがゲルノート・プルナー(Gernot Prunner)である。プルナーはオーストリア、ウィーン市の出身で、ウィーン大学で学んだのち、台湾の台南大学に留学して学位を得ており、中国中心に東アジアの遊技史を研究していた。その後、プルナーはドイツに移り、ハンブルグ市などで博物館、関係の仕事に就き、この巡回展ではその内容を『東アジアの遊技カード』[1]というカタログにまとめて公刊した。

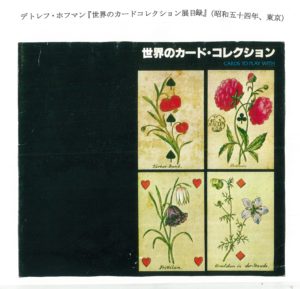

プルナーに協力して巡回展の準備にあたり、カタログの編集も担当したのがドイツ・カード博物館の若いキューレーター、デトレフ・ホフマン(Detlef Hoffmann)であった。

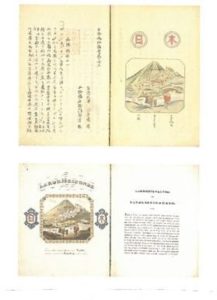

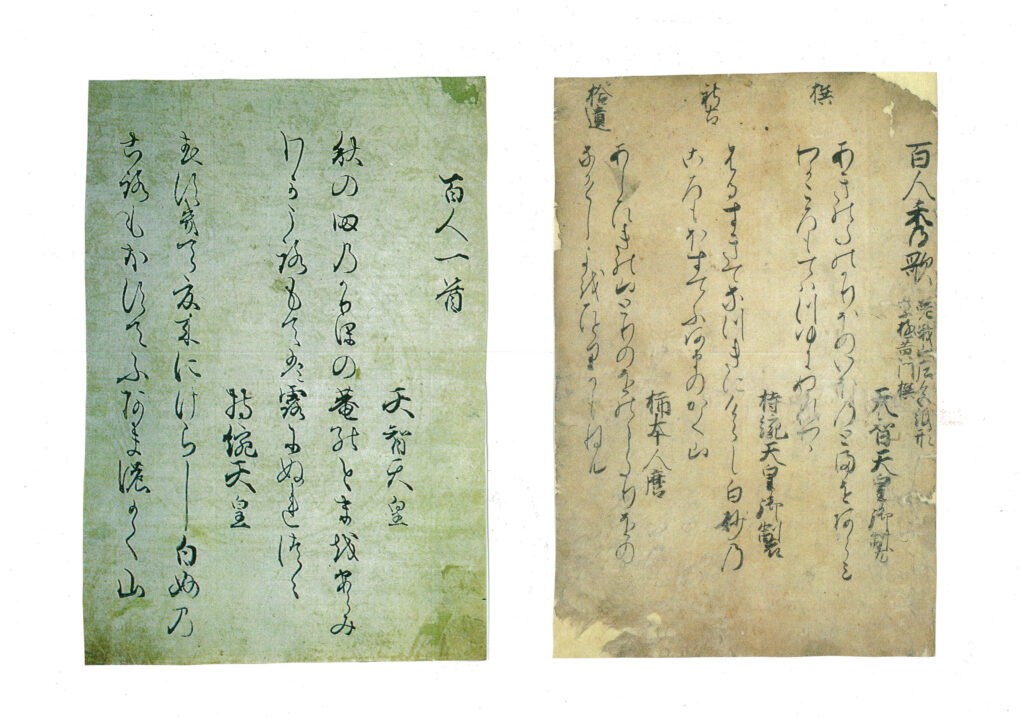

本書は、欧米で日本かるた史を本格的に扱った最初の学術書であり、その解説書では、カルタの伝来、日本国内での制作、歌合せかるた、絵合せかるた、いろはかるた、教育かるた、花札、ヨーロッパ伝来のカルタと言う順序で説明された。こういう体系性を持って日本かるた史の全体を俯瞰したのは本書が初めてであり、水準は高い。その内容を見れば、ほぼ全編が山口吉郎兵衛の『うんすんかるた』の読解、学習の成果であることが知れる。『うんすんかるた』は昭和三十六年(1961)の公刊であるが、経路は不明だが十年足らずでヨーロッパの研究者に届き、大いに活用され、日本かるた史の理解を一変させたのである。

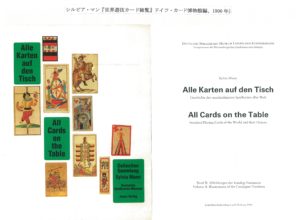

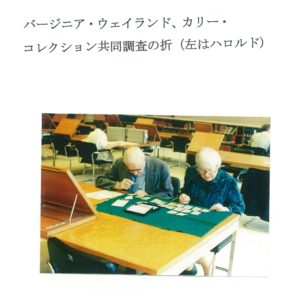

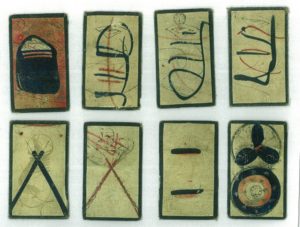

これに触発されたのが、かねてから地方札を分析のカギとしてカルタの蒐集と研究を進めていたイギリスのシルビア・マン(Sylvia Mann)と、昔アメリカでは、インディアンが殺害した白人の皮膚を剥いで作ったスペインのカルタを模した「人皮カルタ」なるものが各地の展覧会に出品され、インディアンの残虐性と、白人による征服の正当性をアピールしていたが、それに憤慨して、現在残されている六十組以上の原住民のカルタをことごとく実際に調査して、いずれも羊の皮などで出来ていて、人皮製のものは一切ないとインディアンの名誉回復を成し遂げる[2]ところからカルタ史研究に入ったバージニア・ウェイランド(Virginia Wayland)である。両名は、十六世紀ポルトガルのドラゴン・カードが、ポルトガルの世界進出に伴ってアジアと南アメリカに広まった経緯を比較研究し、その先端が日本に及んだ。両名は日本で山口吉郎兵衛を探したが、『うんすんかるた』の公刊そのものが没後十年の追悼の作品であったように、すでに故人となっていて希望は叶わなかった。だが、その代わりに子息の山口格太郎と知り合うことができて、日本におけるカルタの歴史に関する情報がよりいっそう正確に、一層詳細に伝わるようになった。山口は、この縁で、その直後に設立された「国際カード学会」の設立時会員になった。

こうした経緯で、1970年代は日本のカルタへの関心が急激に高まった時期であり、「外国人の見た日本のかるた」は、この時期から「外国人が研究する日本のかるた」へと変化した。たまたまこの時期に私もかるた史の研究を始めた。この辺の経緯には個人の回想も多く含まれることになるので、別章、「おわりに」で改めて説明しよう。

[1] Gernot Prunner, “Ostasiatische Spielkarten”, Deutsches Spielkarten Museum(Detlef Hoffmann), 1969.

[2] Virginia Wayland, “Apache Playing Cards”, South West Museum Leaflets, No.24, 1961. Virginia Wayland, Harold Wayland, Alan Ferg, “Playing Cards of the Apaches”, 2006.