己のコレクション自慢を始めると際限がないのでやめるが、百人一首かるたの「諸卿寄合書かるた」にだけは一言触れておきたい。このかるたを入手したのは昭和五十九年(1984)のことであるが、それをきっかけに百人一首かるた史の研究を深め、その発祥期を物語る「古型百人一首かるた」という類型の抽出に成功し、さらに研究を深めて、元禄年間(1688~1704)にピークに達するかるた絵と政治の関係という観点を得ることができた。この観点から見えてきた、江戸時代初期(1603~52)の、歌仙絵色紙、画帖、手鑑、扁額、刊本、そしてかるたでの歌仙絵、歌人絵の表現を巡る絵師各派間の葛藤は、朝廷と幕府を両極に置いた政治と芸術に関する一編のドラマであった。これは、山口吉郎兵衛も含めて、私以前の研究者でも、また以後の研究者でも、誰一人として触れることができていなかった日本かるた史の最重要な論点の一つである。コレクターとして蒐集の神に破格の厚遇を得てこの観点に到達する切符を与えられたのも幸運であったと思う。

それはさておき、「諸卿寄合書かるた」を見ていると、江戸時代の初め、京都の後水尾帝の主催する宴席のざわめきが聞こえてくる気がする。このかるたが徳川本家筋に現代まで数百年も長く伝えられてきたことから判断すれば、江戸の徳川家からの客人、それも多分地位の高い女性の要人を迎えた宴席であったのだろう。宴もたけなわの頃、小型歌仙絵色紙と見まごう細密画で百人の歌人を描いたかるた札が持ち出され、その宴席に連なる二十名の公家に一人五枚ずつ、対応する字札のかるた札五枚も添えて配布され、重硯も用意されて、その席で、公家本人による歌人名と和歌本文の揮毫が求められる。普通の歌仙絵画帖の様に、揮毫を求められると自宅に持ち帰り、身近な能筆家に書かせて翌日提出するのではなく、公家本人がその場で即席に書くことを求められる。公家の中には美麗な書の達人も、癖字の未熟者も居り、百人一首に詳しく正確に記憶している者も、覚束ない者も居る。そんな騒めきの中で集められた上下二百枚のかるた札は、後に整理して徳川の客人に手渡される。

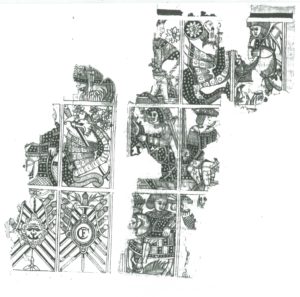

そうした情景を思い浮かべつつ、私は数年前に、『ものと人間の文化史173 かるた』冒頭の口絵部分で、スペースの限界から十六名分、三十二枚のかるた札に限定されたがこれを掲載した。今回、このウェブサイトでは、COLLECTIONのパートに全画像を掲載した。私としては、こういうカルタ史研究上の重要史料を発見、保存し、それを開示することで研究者世界の共有情報資産の一つとすることができれば嬉しい。このかるたには元箱も、目録も、極書も残っていないのが残念であるが、想像の翼を伸ばして見ていただけると幸いである。

そして、この美麗なかるたの絵師は誰かと問われれば、江戸時代初期(1603~52)、これほどの微細で美麗な歌人絵を描き得たのは、南蛮から渡来したばかりの拡大鏡を駆使して超細密画を描いたと言われている宮廷絵師、土佐光則に行き当る。私自身のコレクションなので自慢が過ぎるようでさすがに言いにくいが、光則本人か、念願かなって繪所預に就任できた子息の光起か、あるいは住吉具慶か、いずれにせよ細密画を自家薬籠中に収めていた土佐派の優れた絵師でなければ描き得ない作品ではある。朝廷が幕府をもてなすには、光則であれ光起であれ、この流派の宮廷絵師に命じて用意させるのが、京都の優美な絵画美術の世界を徳川方の人間に思い知らせるにはもっとも自然であり、最も効果的であろう。平和が戻った京都、考えうる最上級の細密絵の歌人図像があるかるた札を渡して、さあお筆をお染め下されましとその場で揮毫を求める。後水尾朝廷の、ほほえましく、そして悪筆の公家にはちょっと意地悪な、いたずら気分の不意打ち場面が想像される。

こんな夢を読者と共有しながらこの長大な著述の幕を閉じさせていただければ、私の研究生活にもう一つの幸運を重ねることができる。ここまでお付き合いくださったことに深謝申し上げる。

平成三十年(2018)十二月、「ボヘミアン・ラプソディ」復活の年の瀬に

日本かるた文化館 館長