明治時代(1868~1912)から昭和前期(1926~45)にかけては、「めくりカルタ」や「かぶカルタ」などの賭博用カルタの盛期でもあった。博徒が経営する各地の賭場では伝統の賭博カルタが盛んに用いられた。そこで用いるカードは京都のカルタ屋から高品質のものが供給された。カルタ屋は納税すれば合法のカードなので安心して制作、販売できた。ただ、賭場でカルタ賭博のおもしろさに触れた顧客が日常の生活の場に持って帰ってそこでもカルタ遊技が流行した。だが、花札が隆盛を迎えたこともあって、その他の賭博系のカルタには、江戸時代の社会のようなすさまじいほどの勢いはすでになくなっていた。

そうした中で明治四十年(1907)に「刑法」が改正された。同法は明治四十一年(1908)に施行されたが、それに合わせて賭博犯の取締りに変化があった。明治十五年(1882)の旧「刑法」は、賭博犯は現行犯限りで処罰する主義であったが、新「刑法」では、第百六十六条に「常習賭博罪」の規定を置いて、非現行犯でも処罰することとした。

「第百六十六條 常習トシテ博戯又ハ賭事ヲ爲シタル者ハ三圓以下ノ懲役ニ処ス。 賭博場ヲ開設シ又ハ博徒ヲ結合シテ利ヲ図リタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役二処ス」。

この刑法改正を受けて、常習賭博犯を識別するために、博奕と博徒に関する詳細な調査が日頃から全国各地の警察で行われ[1]、その成果が記録に残されている。そこで、こうした記録の中で代表的なものとして、新「刑法」制定時(1907)から大正期(1912~26)にかけての愛知地域と昭和前期(1926~45)の京阪神地域のカルタ賭博を取り上げて当時のカルタ賭博の実状を見てみたい。

愛知県は、尾佐竹猛が昭和十二年(1937)の小論文「愛知の賭博」[2]で「賭博史上の正系」と位置付けたように、江戸時代の古いカルタ賭博を色濃く残している地域である。名古屋地検が進めた調査はそうした歴史の宝庫の扉を開けるものであった。

愛知県の調査の出発点は、大正四年(1915)に東京区裁判所検察局の清水行恕が編纂した「東京管内賭博要覧」[3]にある。これは当時の骨牌賭博、骨子賭博、その他の賭博を網羅したもので、当初はガリ版刷りの内部資料であったが、同検察局の塩野季彦が大正九年(1920)に補充の上『賭博要覧』[4]として印刷本を配布し、さらに大正十年(1921)に司法省大臣官房調査課が『司法資料』シリーズの刊行を開始した際にその第一号としてこれを採用し、再度の補充を加えて『定型ある犯罪の調査(賭博編)』[5]として広く公刊した。これは賭博罪の取締り当局が賭博の実態を克明に調査した画期的な成果であり、各種の賭博の進め方も克明で、その後の取締当局者の執務の上で大いに参考になるとともに、広く賭博を研究する者の必読文献としての高い評価を今日まで継続している。

同書の公刊を受けて、愛知地域の賭博の地方的な特徴を整理して冊子にまとめて同書の付録とする試みが名古屋地方裁判所検事局で進められた。担当したのは検事松坂広政と検事高木常七で、調査の成果は司法資料百二十一号の『賭博に関する調査』[6]といして公表され、愛知県下の賭博が明らかにされているとともに、常習賭博犯の多い県内の博徒の状況が詳細に明らかにされている。

この書の執筆者の松坂広政は明治十七年(1884)に京都府宇治町の地主、製茶業の家に生まれ、東京帝国大学法学部を卒業後、大正元年(1912)に検事に任官した。検事としては東京、名古屋などで勤務し順調に地位を上げ、昭和期になると新設の思想係検事に抜擢されて先輩の塩野季彦東京地検検事正を補佐して左翼対策にあたり、日本共産党員を一斉検挙した三・一五事件、四・一六事件も中心となって指揮した。その後さらに出世して最後は検事総長になり、第二次大戦中は司法大臣まで勤めたので、戦後は戦犯指定を受けて逮捕された。こういう経歴の検察本流の人物であるが、本書執筆の当時はまだ任官したての若手の検事で、仕事が綿密で洩れがない。

この書によると、大正期(1912~26)の愛知地域には大小三十余りの博徒の集団があり、古くからのカルタ賭博を継承していた。この地方ではもともと、京都のカルタ屋は「伊勢」と呼ぶ「天正カルタ」系の「地方札」が使われていたが、同じ賭博の遊技法で「伊勢」に代えて「花札」を使う博徒集団が増えた。ただ、その席での「花札」のカードの呼称は「松に鶴」のカードが「アザピン」、「松に短冊」のカードが「赤ピン」であって「伊勢」の代替物というイメージがいかにも強かった。また、県下の遊技法では「かぶカルタ」「よみカルタ」「めくりカルタ」系のものが多かった。すなわち、「かぶカルタ」系では「ハンカン」「京カブ」「引カブ」「カブ作り(エイ目作り)」「ボーピン」「シッピン(金吾、ドサリ)」「オチ(ムシ)」が、「よみカルタ」系では「イスリ」「ショッショ(ヒヨコ)」が、「めくりカルタ」系では「テンショ」「本花」が挙げられている。これらが活発に使われたのが当時の愛知地域であったのである。

一方、昭和前期(1912~45)の京阪神では様子がだいぶ違う。ここには三木今二という鋭い観察者がいて記録を残しているので、それに沿って見てみよう。

三木今二は明治三十五年(1902)に金沢で生まれ、京都帝大法學部を卒業後、検事となり、思想係検事として辣腕をふるった。三木のこの面での活動については、孫の潮匡人が紹介している[7]。そして、三木は同時に大阪の博徒の取締りから賭博の処罰にも精通していて、昭和十年(一九三五)頃に、大阪の賭博事情について警察官に講義を行っている。その際に内部資料として製作されたのが教材本の『賭博について』[8]である。これは又、非売品の『とばくの栞』[9]として関係者に配布されてもいる。

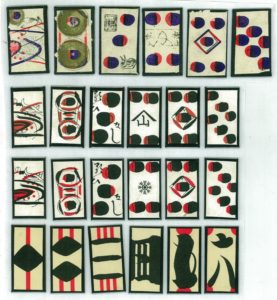

三木は、大阪のカルタ賭博で注意するべきものとして、「本引(手本引、賽本引)」、「カブ」「タオシ」「ムシ」「オチ」「シッピン」「チクタン」「道齋」を挙げている。このうち、「カブ」「シッピン」は「株札」を使うが「虫花」カードで代替することもある。「ムシ」「オチ」は「虫花」カードを使う。「本引(手本引、賽本引)」「タオシ」「道齋」は各々に固有のカードを使い、「チクタン」は朝鮮の伝統的な賭博のカードを使う。

これらのカルタ賭博の遊技法を見ると、「カブ」は単純で、カードを配る「胴」と客の「張り手」の間で勝負される。「張り手」は最初に配られた一枚のカードを見て自己の望む金額で賭金を出し、二枚目、必要であれば三枚目のカードを求めて、カードの表面の点数を意味する図柄から、合計数が九になることを目指し、それが叶わなくても八、七と九に下から近い数を作って、「胴」のカードの数の合計を上回って勝つことを目指す。「シッピン」は関東で「十五の高め取り」と呼ばれるもので、古くは「きんごカルタ」や「しんごカルタ」と呼ばれていた。ここでは、十五を最高とする点が九を最高の数とする「カブ」と異なるが遊技法は似ている。

「ムシ」は二人での勝負である。手札を八枚持ち、場札も八枚でゲームが始まる。基本は各カードについている点数、合計二百三十点をなるべく多く集めるのであり、四十枚のカードはすべてどちらかの打ち手に帰することになる。これに若干の場役がある。「オチ」は「ムシ」のバリエーションで、遊技法の基本は共通であるが、打ち手の間での得点の差がたとえば百点のように事前に定められたところに達するまで続けられるので、勝負の時間が長引くのが特徴である。

「本引(手本引、賽本引)」は、何人でも参加できるが、七、八人は最低必要である。親の「胴」と個々の「張子」の勝負で、「親(胴)」も「張子」もこの遊技専用の「一」から「六」を意味する「繰札」と「張札」を用いる。「手本引」では、「親(胴)」は六枚の「繰札」の中から一枚を選んで固定し、「張子」はそれを推理して同じ数の「張り札」を出して賭金を出す。「親(胴)」の選んだカードが「張子」の推理の通りで当たっていれば勝ちである。勝負の手順や賭金の張り方はやや複雑である。「賽本引」ではまず「張子」が賭金を出して、その後に「親(胴)」が賽を二個振って、数が合えば「張子」の勝ちとなる。

「タオシ」は、「赤八」と呼ばれる「めくりカルタ」カードを用いて行う合せカルタの賭博で、各カードに固有の点数が付いていること、手役や場役があることは「花札」の「八八花」の遊技法に似ている。

「道齋」は「譬えかるた」の一種「道斎かるた」を使うもので、選ばれた諺は「はや牛も淀」などと関西色が強い。参加者は四人で、各々が八枚の絵札を自分の前に並べ、読み手が読みあげたカードがそこにあればそれを裏返す。手元の八枚のカードが全部読まれたら勝ちになる。三木はこれを「何でも最近では有閑夫人(恐らく芸者上り)の間に素晴らしく流行し始めたさうだ」[10]と書いている。

「チクタン」は朝鮮の伝統的な賭博用のカードを使う。大阪は当時三十万名の在日朝鮮人のうちの十万名が居住する地域であり、彼らの動向に目を光らせるのも思想係検事の仕事のうちであった。三木はその実態によく肉薄していたと思う。

このような博徒との濃密な関係を抱えたカルタ屋は、明治二十年代(1887~96)に「花札」と同様に合法化され、納税と引き替えに公認された「めくりカルタ」「株札」などの賭博カルタも制作した。これらのカルタは、主として博徒が営む賭場で使用されたもので、賭場周辺で一般人がこれで賭博遊技をすることはあるが、それは一部の人しか親しまない散発的な事象であって、京都のカルタ屋が繰り返し制作するほどの需要は生まれない。こういうカルタが生き延びるには、やはり賭場での大量の使用が前提になる。そしてそれゆえに、警察当局も、「花札」で金銭を賭けて賭博が行われた場合は素人による手慰みの延長と考えることもあったが、「株札」や「めくりカルタ」を使った賭博行為を発見したときは、そこには博徒集団が絡んでいて重大な組織的犯罪行為が行われていると判断して、緊張して捜査、取り調べに当たることになっていた。

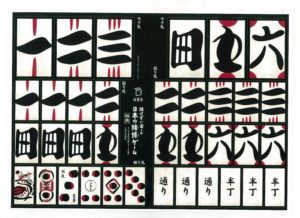

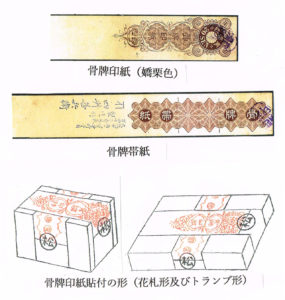

明治四十一年(1908)と四十二年(1909)の大阪税務監督局の『税務統計書』の骨牌税の部分には、その年に大阪税務局管内で製作されたカルタ類が列挙されている。一方、制作者のカルタ屋の側にもいくつかの記録が残っている。もっとも史料価値が高いのは、明治末期の京都での「日本骨牌製造」のカタログと、同じ頃の「任天堂」のポスターである。この他に、大正九年(1920)の京都「赤田猩々屋」の目録にもさまざまな賭博カルタが商品として記載されている。これらの史料を元にして、他の若干の目録の情報なども勘案しつつ整理すると、明治年間から昭和前期にかけて全国に散在していた賭博系カルタの「地方札」には次のようなものがあった。

江戸時代前期の「天正カルタ」の系統のものは近畿地方と中部地方に「小松」「伊勢」「赤八」として残っている。江戸時代中期の「めくりカルタ」の系統のものは全国各地に散在している。「三ツ扇」は北陸街道沿いに新潟県まで広がっていた。「福徳」は北前船の航路にあたる日本海の港町に広まっており一部の地域では北陸地方の内陸部にまで広がっている。「黒馬」は「福徳」と図像はほぼ同一であるが使用地は静岡県でありこの地域の博徒の北海道進出に伴い北海道で使われている。「黒札」は東北地方のカルタで岩手県のほかに青森県、秋田県にも広まっていた。「めくりカルタ」系統にはこのほかに、「金極」「地天正」「小獅子」「小天正」などもあったが、使用地その他の情報に欠ける。「きんごカルタ」「かぶカルタ」の系統には二種類あり、紋標「青」の図像を用いた「筋札」の系統に属するものには関西地方中心の「株札」と紀伊半島南端に遅くまで残った「入の吉」「細の吉」「金青山」があり、紋標「オウル」の図像を用いた「豆札」の系統では、「小丸」は瀬戸内海を挟んだ中国地方、四国地方の各県で広く使われており、「目札」は四国で使用されていた。「九度山」は中国地方日本海沿岸の島根県、鳥取県で使われていた。「大二」は九州北部とそこに近い中国地方、四国地方が使用地である。

これらの「地方札」は各地方の博徒、やくざの勢力分布に微妙に重なり、各地にはこれらを用いた賭場が成り立ち、博徒、やくざの稼業となっていた。

[1] 萩原進『群馬県遊民史』上毛新聞社、昭和四十年、一八五頁。

[2] 尾佐竹猛「愛知の賭博」『法窓秘聞』育生社、昭和十二年、三九五頁。『尾佐竹猛著作集』ゆまに書房、平成十八年、三九五頁。

[3] 清水行恕『東京管内賭博要覧』私家版、大正四年。

[4] 塩野季彦『賭博要覧』、司法省調査課、大正九年。

[5] 塩野季彦『定型ある犯罪の調査(賭博編)』(司法資料第一号)、司法省大臣官房調査課、大正十年。

[6] 松坂広政、『賭博に関する調査』(司法資料百二十一号)、司法省調査課、昭和二年。

[7] 潮匡人「『裏社会の鬼検事』三木今二の生涯」『新潮45』平成元年十一月号、新潮社、二〇二頁。同「祖父と私」『最後の理性』四谷ラウンド、平成十二年、二三五頁。

[8] 三木今二、『司法警察官訓練教材 賭博について』、大阪地方裁判所検事局、昭和十二年。

[9] 三木今二『とばくの栞』私家版、昭和十二年。

[10] 三木今二、前引注8『司法警察官訓練教材 賭博について』、八五頁。