「麻雀」は、まず関西で流行した。大正年間には、多くの情報が関西から発信されたし、麻雀牌の輸入や国産化でも関西が一歩先にいた。それが、徐々に東京でも流行するようになった。健全な家庭娯楽としても用いられたが、やはり中国の伝統のままに賭博遊技に用いることも多くなった。こうした趨勢を見ていた日本の警察当局、政府の対応は早く、大正十五年(1926)の骨牌税法改正で第四条の課税対象に麻雀牌を加えて一組三円を課税した。麻雀牌を輸入しようとすれば、骨牌税の関税が高額であり、麻雀牌は免税品なので安価に売りまくれるという「下方屋」の商法は、それが成功して「麻雀」が普及したためについに当局に目を付けられてとん挫したことになる。

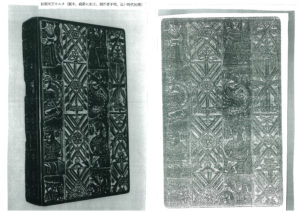

この状況に機敏に対応したのが、すでに文士麻雀にのめり込んでいた「文芸春秋社」の社長、作家の菊池寛であった。菊池は、税金が高くなった麻雀牌の輸入に代えて、日本国内での製作を始めた。牛骨と竹片を組み合わせて表面にまだ何も彫り込まれていない麻雀牌の半完成品は関税が安かったのでそれを輸入し、大連市の中村徳三郎の助言を得て上海市の中国人手彫り職人を連れてきて彫りの仕事をさせて日本国内で麻雀牌として完成させて販売するという奇抜なアイディアであった。東京の品川区北品川にそのための仕事場が用意され、国産第一号の麻雀牌が製作された[1]。そして、「文芸春秋社」には「麻雀部」が新設されて、この国産麻雀牌の販売にあたるとともに、『麻雀春秋』等の麻雀関連書籍、雑誌の発行にもあたった。

昭和初期の麻雀界は混乱の中にあった。「麻雀」の遊技そのものが、元は中国全国に広がっていた「馬弔紙牌」系のさまざまな遊戯法の中で、上海に近い江南地域で用いられていた「碰和」を基本に「麻雀骨牌」の遊技法にしたのであるが、それがまだ揺籃期にあって、さまざまに遊技法が考案され、実験されているさなかに急速に国際的に流行したので、未成熟のままで一躍スターダムにのし上がって、その遊技法はまだ統一されていなかった。とくに、中国国内でさえ、広東市、香港市などの華南文化圏と、上海市、寧波市等の華中文化圏と、北京市、天津市、山東省などの華北文化圏と、日本が占領、統治していた大連市などではルールも使用する麻雀牌のデザインも違いが大きかったままで国際化したので、皆が共通して遊べる統一ルールもなく、違いを抱えた多くの指導者が自分のやり方こそ正統であると主張したので、ゲームのルールの統合は遅れた。日本では、距離的な関係もあって華中の「麻雀」、華北や満洲の「麻雀」が伝来したので、華南の「麻雀」との摩擦は避けられたが、それでも細かくは色々と流派ができていた。

日本国内では、さまざまなグループの乱立を調整しようとする試みがなされ、特に菊池寛の存在は大きかったから、『麻雀春秋』誌や菊地が初代総裁になった改組「日本麻雀連盟」などが有力になって行ったが、結局は統合が不十分なままに戦争中の暗い時代に入ることとなった。当時の状況については大隈秀夫[2]が詳しいが、賭博性の高い「文士麻雀」と警察による取締りの実状が著名作家の逮捕劇などで紹介されていて、金銭を賭けないで遊技としての楽しみを追求した「健康マージャン」の前身とも言える榛原茂樹らの活動や、日華競技大会の開催などを通じて進められていた日本と中国の麻雀交流については書かれていない。こういう専門家の著述でさえ、麻雀はすなわち博奕であるという論調に終始していたことは、以前の麻雀の社会的なイメージがどのようなものであったのかを示している。

かつて金子光晴は、『絶望の精神史』[3]で、第一次大戦後に「佐渡丸」でヨーロッパに渡る船客について「車座になって酒盛りをしているものもあれば、蝋燭の暗いあかりで、飽きもせず、ろっぴゃっけんをやっているものもある。」と書いている。「ろっぴゃっけん」は九州地方での「花札」のローカルな技法、「六百間」であり、「花札」が遠洋航海の必須の携行品であったことを示しているが、そのポジションは日米航路から始まった「麻雀」に取って代わられた。「麻雀」と言えば船上遊技ということになり、当時洋行できるのは上流階級の人に限られていたので、「麻雀」は上流階級の遊技という評判になった。大正後期に摂政宮、のちの昭和天皇はヨーロッパに船旅で出かけたが、船上では「麻雀」を楽しみ、その伝統は、昭和後期の皇太子、後の平成天皇の渡欧の際にも再現され、船上で麻雀を楽しむ情景が写真報道されたし、その後も生涯「麻雀」を趣味にして楽しんだと伝えられている。

すでに紹介した芥川龍之介の文章でも、「花をやるかK(片山広子)さんの麻雀戯を借りてやるか」とされている。芥川によれば、彼と堀辰雄は「麻雀」でもいいのだが、犀星と朔太郎が遊び方を知らなくて、朔太郎は教えて欲しいと熱心だが犀星が駄目で「花札」で遊ぶことになったようである。大正十四年(1925)の軽井沢での出来事であるが、片山広子が女性の麻雀ファンであったり、文士の間で「花札」と「麻雀」が遊技具として対等のライバルであったりするところが面白い。

[1] 国産第一号の「文藝春秋牌」(『麻雀博物館大圖録』、竹書房、平成十一年、八六頁。)は私が発見して「麻雀博物館」に寄贈した。なお、それ以前に大阪の大日本セルロイド社が、対米輸出用にセルロイド製の麻雀牌を制作していた。この「国産ゼロ号牌」(同『麻雀博物館大圖録』、八八頁。)も私が発見して「麻雀博物館」に寄贈した。

[2] 大隈秀夫『立直(リーチ)一代:日本麻雀裏面史 天野大三の78年』、竹書房、昭和五十八年。

[3] 金子光晴『絶望の精神史』(カッパ・ブックス)、光文社、昭和四十年、二五頁。