これから、高度成長期の日本における賭博札、花札の衰退について触れなければならない。それは必ずしも心躍る内容にはならないであろう。すでに触れたように、昭和三十年代(1955~64)の高度成長期は花札、賭博札の最後の盛期であった。その余韻は昭和四十年代(1965~74)にも残っていて、まだ、学生や芸術家などもこれで遊んでいた。たとえば昭和四十三~四十四年(1968~69)のいわゆる「造反の季節」に当時の全共闘の学生運動を支持して造反教官となった中国文学の高橋和己京都大学助教授は、昭和四十三年(1968)の正月に雑誌『対話(復刻版)』の仲間と奈良県生駒山宝山寺の旅館で二日二晩花札をしている[1]が、これは文学者が花札を遊んだ末期の事例であろう。また、落語家の月亭可朝は昭和五十年代(1975~84)に京都でオイチョカブ賭博にのめり込んだ経験を告白している[2]が、これもこの手の賭博のほぼ末期のことであったように思える。

私は、これまで、遊技が社会的に成立して栄えるのには、新しいゲームの方法、新しいルールの開発によって、遊技としての魅力が人々の心を捉えることが必要であると指摘してきた。江戸時代(1603~1867)でいえば遊廓や賭場などで「合せカルタ」「めくりカルタ」「かぶカルタ」などの新しい遊技の面白さ、楽しさを知った客がそこで憶えた遊技を外部に流出させて、友人同士、家族同士でも真似して遊ぶようになってその遊技が普及していった。花札の世界でも、開国期の明治前期に好景気に沸く横浜の遊廓で考案された、「めくりカルタ」の遊技法を色濃く取り込んだ「八八花」という新しい遊技法が爆発的に流行した。その後、日露戦争の勝利で獲得した関東州から併合後の朝鮮半島を経て日本に伝来した、それまでの伝来の遊技法とは全く異なる「コイコイ」という遊技法が流行して日本のカルタの世界でも定番のひとつとなった。

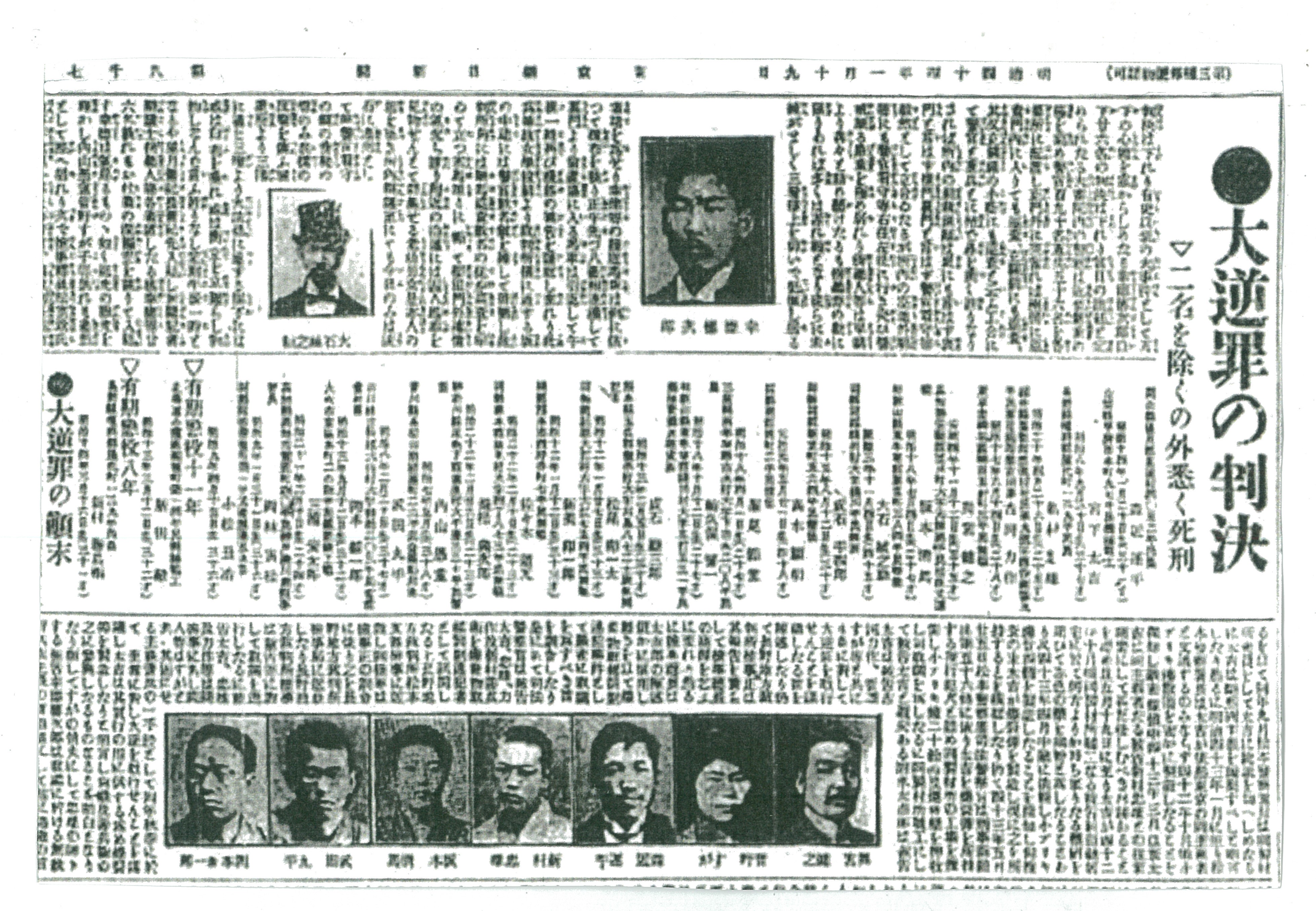

高度成長期の社会変動は、国民娯楽に盛況を呼びこみ、賭博にも新しいイメージをもたらした。政府は、昭和三十二年(1957)に三千人規模で「娯楽に関する世論調査」[3]を行い、八十五パーセントの回答をえた。この調査では、「囲碁、将棋、マージャン、トランプ、花札」が「勝負ごと」というグループにまとめられていて、国民の二十%が日頃からこういう「勝負ごと」[4]に親しみ、たまにやっている者を含めると四十三%が競技人口であった。そして、この五種目の中では、将棋が二十二%、トランプが十八%、囲碁が十三%、マージャンが十%、そして花札が九%であった。ちなみに、この調査では別に「パチンコ、競馬、競輪、宝くじ」が「かけごと」[5]というグループにまとめられていて、パチンコは十六%、競馬は五%、競輪は三%、宝くじは十七%であった。トランプは家庭遊技として堅調であったが、花札の八%は少ないように見える。だが、人口八千万人の八%といえば六百四十万人である。年齢的には男女とも二十歳代、三十歳代が多く、職業としては、農林水産業や事務職よりも、労務職や失業者が多かった。

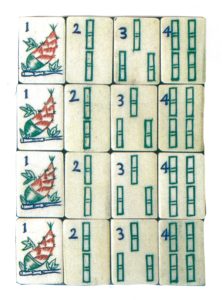

こうした遊技の社会的な盛り上がりに直面して、各々の遊技で、フレッシュなイメージが登場した。第二次大戦後に流行したがなお暗いイメージであった麻雀の世界では、昭和四十年(1965)に放送が開始された「11PM」(イレブン・ピーエム)というテレビ番組に、毎週金曜日に「麻雀実践教室」の企画が登場した。「11PM」は高度成長期の「レジャー番組」をリードして広く人々にゴルフ、ボウリング、フィッシングなどの趣味、娯楽の楽しさを伝えた番組であり、麻雀については煙草の煙が充満する薄暗い麻雀店でする賭博行為という「常識」を一挙に覆し、明るい社交的な遊技のイメージを打ち出した。司会の大橋巨泉と解説者の小島武夫の明るいキャラクターも新鮮であった。これに刺激されて、サラリーマンや学生の仲間内の麻雀、会社の取引先との接待マージャンなどが大流行して、接待にも使える明るい高級麻雀店が出現した。高級店では明るい準個室での遊技ができて、高級な麻雀牌、料亭並みの美味な料理、フリードリンクなど、サービスも行きとどいていて、それまでの接待麻雀の場所であった料亭から多くの客を奪うことができた。そして昭和三十九年(1964)の東京オリンピックの開催をきっかけに、五輪に通じる「五筒」の牌を赤一色にして特別の役牌にしようという企画が持ち上がり、大阪の麻雀店組合の依頼を受けて任天堂が「赤五筒」を製作したのが広く受け入れられて普及して、その他の工夫も加わって遊技法が革新されて人気を得た。

ギャンブルも盛んになった。競馬や競輪でも、好景気を背景に観客が増大し、名馬のストーリーが報道され、名騎手のマスコミへの露出を増やして脚光を浴びるようにして、ダービーなどの大きなレースで馬券を購入することへの抵抗感は減少した。競馬場なども明るく美しく改装されて、場外馬券売り場の登場でさらに客が増えた。この時期には公営ギャンブル禁止を求める声もあり、昭和四十年代(1965~74)には日本で一番人気のあった東京都の後楽園競輪場が廃止されるなどの逆行もあったが、ギャンブルとしては栄えた。

パチンコでも、昭和二十年代(1945~54)のブームを支えた連発式はいったんは禁止されたが、昭和三十年代(1955~64)の「チューリップ」の採用、昭和四十年代(1965~74)の電動ハンドルの登場、昭和五十年代(1975~84)のフィーバー機の導入など、遊技法の改革が進み、また、景品の買取、換金システムの整備によって客が増加して一大賭博産業に成長した。遊技機については警察の規制が厳しく、不断に新しいものに代えなければならなかったが、それを逆手にとって、遊技機のメーカーは次々に魅力ある新機種を開発して市場に投入した。激しい競争の中にあったがパチンコ遊技機製作業界は活気を帯び、国内有数の業種にまで成長した。そこに生まれた大きな利益の中からパチンコ店の改装などに資本が投じられてイメージの明るさが増した。

[1] 橘正典「花札」『海』昭和四十五年七月号、一三〇頁。

[2] 月亭可朝『月亭可朝のナニワ博打八景』竹書房、平成二十年、一七四頁。

[3] 内閣総理大臣官房調査室『調査報告書 娯楽に関する世論調査』、昭和三十二年。

[4] 同二十五頁。

[5] 同五十三頁。