似たような事情が裏紙の縁返し(へりかえし)幅の問題にもある。松井に依頼したのは、滴翠美術館蔵の「三池カルタ」なみの縁返し(へりかえし)幅であり、四百年前に「三池住貞次」が実現していた幅そのものである。カルタ館が求めた縁返し(へりかえし)幅は、江戸時代、明治時代(1868~1912)のカルタ職人が実現してきた水準でもある。今日では、用紙の違いなどからどうしても縁返し(へりかえし)が太くなる。一般的には、松井天狗堂製の花札の縁返し(へりかえし)も、やむを得ないこととはいえ、昔のものに比べれば太いのである。そこを何とか明治時代なみの細さに仕上げてもらいたいというのが依頼であり、松井はこれをチャレンジと考えてがんばって立派にやり遂げて、昭和の職人が明治の職人以上の腕を持つことを証明した。松井には、事前に江戸、明治のカルタをいくつか見せて作業してもらった。松井はよく「あれには往生しましたよ」という苦労話をしていた。

松井の作業の結果は驚くべき程にレベルが高かった。それはカルタ史上の奇跡に近い仕上がりであった。復元作業の最大の困難は、実は、裏紙の斜線の模様の処理にあった。松井が復元したカルタを最初に手にしたときに私が驚いたのもこの点で、四十八枚のカルタが、ことごとくぴったり同じように裏紙を貼られており、まさに寸分の狂いもなかったのである。ヨーロッパのカルタでも、これほど高水準のものは見たことがない。おそらく、裏紙を縁返し(へりかえし)するタイプのカルタではかつて世界のどこにも見ない極度に正確な仕上がりであった。この点ばかりは松井が「往生しましたよ」と言い続けるところで、これを実現するために松井は、裏紙を裁断してカルタ一枚分の大きさに揃える「裁ち師」とはけんかのようになりながら極度に正確な「裁ち」を要求し、それができ上がると自身で針の先を通すような細かい作業を行い、結局、かつてない高い水準の「貼り」に仕上げたのである。

任天堂の機械貼りのカルタを見れば分かるように、松井も含めて一流の職人の腕前は機械貼りの工業製品よりもはるかに上である。今日の機械製造の花札と、明治時代の手作りの花札を比較すれば、明治の職人の腕の方がはるかに上であり、こうした伝統を受け継ぐ誇り高いカルタ職人である松井は、弱音も吐くことなく、復元カルタの仕上げでは、制作の他の過程でのミスもカバーして、復元が全体として成功するように気を配って作業を進めた。その努力には感謝の言葉しかない。

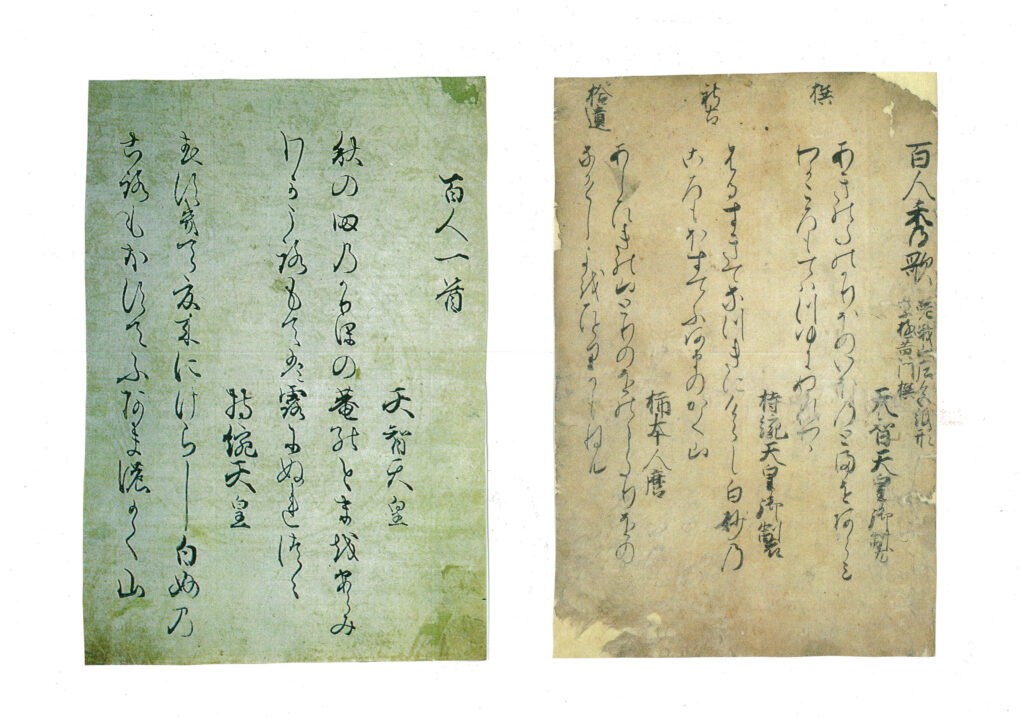

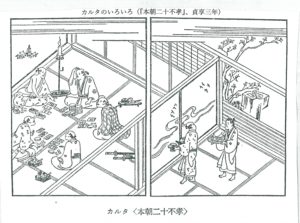

細かなことで言うと、裏紙を縁返し(へりかえし)する順番と隅の処理がある。滴翠美術館の「三池カルタ」を参考に、裏紙の隅は三角に切り落とし、「メクリ札」のように、まず、上と下を縁返し(へりかえし)して貼り、次に左右を縁返し(へりかえし)することにした。こうすると、上下の四隅に尖った「ツノ」ができるが、博徒の世界では、ツノがすり減っていないことが未使用新品の証明として重視される。一方、百人一首のカルタの場合はいわゆる回し貼りで、上、右、下、左という順序で貼って行く。現代でも、百人一首カルタの需要が急増して花札職人も製作に駆り出されたことがあるが、「ツノ」のついた花札のような百人一首かるたを仕立てて、「とんだ所でお里が知れる」と言われることもある。天正カルタが、「メクリ札」と同じ手法で貼られていたことは、さまざまな意味で注目されるであろう。復元作業でも、その点に気をつけて、「ツノ」のつく形に仕上げた。

「クリ」をどうするかも問題であった。日本のカルタ製造では、一枚一枚のカルタを椿のロールの間を通す。このことで、カルタは堅く締め付けられて品質が安定し、表面には艶が生じ、適度の反りももたせることができる。この技術もカルタ製法の一環として伝来したのだが、どの程度の強さで「クリ」を入れるかが問題である。滴翠美術館の天正カルタは表裏の二枚に割かれたうえで額装されており、微妙なカーブは消えてしまい、この点では参考にならない。そこで、主として当時のヨーロッパのカルタを参考に、弱めの「クリ」に決めて松井に依頼した。