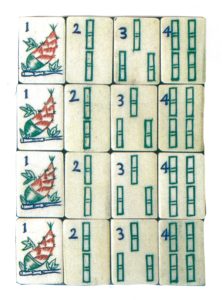

一方、「合せ」に関する「又互所得之札、合其紋之同者、其紋無相同者為負、是謂合(アハセ)、言合其紋之義也。」という記述はこう読める。「また、互いに得たところの札でその紋の同じものを合せ、その紋と相同じものがなければ負けとする。これを合せと言う。言うこころはその紋を合せるとの語義である」。各人が、配分された札の中で、「紋標」の同じものを「互いに‥‥合せ」、同じ「紋標」の札が手中になくて合わせられない者は負けであると書かれている。上に検討した読みの遊技法では「人々」が手札を「払う」という所作が説明されており、一度に何枚かまとめて場に捨てるのが普通で、極端には手札の「紋標数」が「一」から「八」のように「紋標数」の順に一枚ずつ揃っていて一度にすべてを「算え」て捨て切って勝つこともあり、参加者が一枚ずつ順番に打つという所作ではないので、単に「人々」と表現されている。一方、「合せ」の場合は、手札を一枚ずつ出して強弱を競い合い戦う遊技法であることをはっきりさせるように人々が「互い」に同じ「紋」の札を「合わせる」と書かれている。黒川が、この辺りでも相当に気を使って表現に変化を持たせていることが理解できる。『雍州府志』がいう「合せ」は「互い」に所作する遊技法であり、一方、順番に自分一人で手札を出して場札を釣り取る「プロトめくり」の遊技法では、順次に一人で動作する「取り番」という手順であって、「互いに」と表現されるような他のメンバーと交錯する所作はない。だから、「合せ」に関するこの文章を「プロトめくり」の遊技法の説明だと理解すると、「合せる」だけであれば何とか対応できるとしても、「互いに‥‥合せる」というこの書の表記だと説明ができなくなる。

『雍州府志』で不思議なのは、「互いに得た所の札でその紋の同じものを合せ」というのに、その結果がどうなるのかを書き漏らしているところである。トリック・テイキング・ゲームであれば、「その紋標で最も強き紋標数の札」あるいは「各人によって打たれたその紋標の札の中で最も位高き紋標数のもの」を打った者が勝ちでそのトリックを制して打たれた札をすべて獲得する、という説明が欲しい。黒川は、そこを省略して、同じ「紋標」の札を持っていないので他の「紋標」の札を打った者は、「紋標数」の高低に拘わらずそのトリックでは負けになると書いているだけである。

また、どうすればそのゲーム全体での勝者になるのか、ゲーム後の計算の方式も書いて欲しかった。「読み」の場合は、「手元に得た札を出して、早く捨て切った者が勝ち」と記述が明確であり、同書が後ろで扱う「歌賀留多」の場合も、「然後其所合取之札筭多者為勝筭少者為負」、つまり「然る後に、その合せ取るところの札を算えて多い者を勝ちとし、算えて少ない者を負けとする」と明快であるので、「合せ」での勝ちを決する方法の不記載が気になる。

ただ、「その紋と相同じものがなければ負けとする」という記述はいかにもトリック・テイキング・ゲームの説明である。この文章は、一見すると特定の「紋標」の札が手中になければゲームそのものが負けになると書いたように読めるが、それではゲームが成立しない。もし仮に、最初に配られた手札の中に「オウル」の「紋標」のカードは一枚もなかったとして、出親が「オウル」の「紋標」から始めたら、最初のトリックで合せる札がないので負けになり、即座にゲームが終わりになってしまう。これは遊技法として不合理に過ぎるのであり、ここは、同じ「紋標」の合せ打つ札がなければ他の「紋標」の札を出すが、これは最弱で、そのトリックは負けになると書いたものと理解される。

もし「合せ」が「めくりカルタ」タイプのフィッシング・ゲームの遊技であるとすると、「場札のいずれかの紋標数と相同じ紋標数の札が手札になければその場札を釣り取って自分の物にできない」という説明になるべき個所であり、それであれば理解可能であるが、黒川の説明は「その紋と相同じものがなければ負けとする」なのである。「めくりカルタ」系の遊技だと、場札の「紋標数」と同じ「紋標数」の手札がなければその「取り番」ではうまく釣り取れないというだけの話であり、その場合は手札を一枚場に投げ出してゲームは次の人の「取り番」になって続行されるのであってゲームが「負け」という結論に一気に飛ぶことにはならないのだから、合致する紋標の札がなければその瞬間に負けになると言っているこの文章はいったい何を説明しているのか、この「負け」もまた理解不能で説明不可能になってしまう。

(『繪本鼠隠里』)

かつて宮武外骨は、『賭博史』で、刊年不詳の『繪本鼠隠里』のあるページを紹介している。そこでは「かるたの絵どもぬけいでてたゝかふ」で「オウルのウマ」、「コップのキリ」、「イスのキリ」「ハウのソウタ」などがカルタ札から抜け出して合戦に及んでいる姿が滑稽に描かれている。これは二ページの続き絵で、宮武は右頁しか紹介していないが、左頁にはカルタ屋の「ほてい屋」をもじった大きな布袋がいて、「布袋 かるたのたゝかいを見 ゐふ 銭なしのせうぶはおもしろふなひものじや」とある。これなども、合戦の場に兵を繰り出すように遊技の場に手札を繰り出して競い合う、合戦するという所作の合せカルタの遊技が念頭にある戯画である。読みカルタでは合戦にならずに「一」「二」「三」という列の長短を競う絵になってしまうし、めくりカルタでは競い合うではなく順番を待って収穫する絵になってしまう。「かるたのたたかひ」という語に最も似つかわしいのは合せカルタの遊技法である。

私は、この部分での黒川道祐の省略は、同じ「紋」の札を合せ打ちすると書いたときに、「合せ」という言葉には「紋標数」の多寡を競い合せをする、合戦をするという意味合いを帯びさせたので、「合せ打つ」と書けばもう「紋標数」の多い札を打った者がそのトリックの勝者になることはわざわざ書かなくても自明のことであり、説明がくどくなるのを避けて省略して、敗者についての記述に移ったのであろうと忖度した。その根底には、黒川と同時代の人々が「合せ」という遊技法の言葉を同様に「同じ紋標の札の間での紋標数の多寡での競い合い、合戦」という語感で理解していた事情があったのだろうとも忖度した。研究室はこの忖度が気に入らないのであろう、百万言を費やして「合せ」という黒川の表記は単に同類のものを合せるという意味に留まると言ってきた。

せっかくの数年に及ぶ熱弁に水を差すようで申し訳ないが、ここで私の忖度を度外視して、研究室の言うように「合せ」を単に「合せ打つ」という動作を説明するだけの意味に理解してみよう。こう理解すれば黒川道祐は、この部分の言葉では札の強弱については何も述べていないことになる。「合せ」は単にカルタの札を「合せ打ち」するというだけの意味で使われていて、打たれた札を競い合わせて戦い、「各人によって打たれた同じ紋標の札の中で紋標数が最も位高きものをそのトリックの勝者とする」というような説明はまるまる抜けていると考えることになる。私はそれでも一向にかまわない。あるいは、京都の町で人々がこの遊技法を「合せ」と呼んだのは単に同類を合わせるという意味で、「紋標数」で競い合わせるという意味までは共通に了解されてはいなかったと言っても良い。これも一向にかまわない。「合せ」という言葉の競い合い、合戦の含意が少し薄められたように感じるだけの違いであり、このことでこの箇所での『雍州府志』の文章全体を検討して「合せ」をトリック・テイキング・ゲームであると判断する私の理解はまったく揺らがない。大事なのは、江戸時代前期(1652~1704)の京都に人々に「合せ」と呼ばれるカルタの遊技法があり、「読み」と並ぶ勢いだったという史実を黒川が説明していることであり、その意味することを第三文節の文章全体を解読して理解することである。私はこれをトリック・テイキング・ゲームの説明だと理解した。これをフィッシング・ゲームの説明だと理解することは私にはできない。

なお、この部分の末尾の文章は「是謂合(アハセ)、言合其紋之義也。」である。「これを合せと謂う。言うこころはその紋を合せるとの語義である」と読める。底本で「言」に付された訓点は「心ハ」であり、「(このように)言うこころは」と読まれる。訓点に漢字「心」を用いるのは異例の表記であり「ココロハ」でもよかったのではないかと思うが、それはさておき、漢文では「言」の文字を「言うこころは」と読む例が他にもあり、『雍州府志』でも他に「繪草子」の説明に「以國字假名作之書謂草子、言草稿之謂也」(国字の仮名を以て之を作る書を草子と言う。言うこころは草稿の謂われなり)があり、「言草稿之謂」の「言」には「賀留多」の項目と同様に「心ハ」の訓点がある。「言う心は」は黒川のお気に入りの表現でこのほかにも何箇所かで見るところである。黒川は一般的には「言う」という動詞には「謂う」の文字を充てているのであり、これは「謂草稿之謂」という重複表現を嫌っての例外であろう。

もう一点、ここで指摘しておきたいのは『雍州府志』の「合せ」の記述にも「役」の記載がないことである。「合せ」の場合は、「読み」と異なって最初に配分された札の「手役」という概念はない。また、トリックごとに獲得した札の特定の組み合わせを「出来役」とすることもない。あるのは、特定の札を最後の得点計算の際に高得点に数える「役札」である。四十八枚の札の中で、特定の札、例えば「ハウの二」、「ハウのソウタ」別名「釈迦十」、「ハウの一」別名「アザピン」ないし「アザ」等に毎回高得点を与える場合と、切り札になった「紋標」の札へのボーナスとして普通よりも高得点を認める場合とがある。「役札」に高得点を与えることは、「合せ」の遊技に不可欠の決まりではないし、黒川がそれを無視したのは、貞享年間(1684~88)には「合せ」のルールがまだそうしてゲームの射幸性を高めるまでには至ってなかったからだと理解しておきたいところであるが、これに触れる同時代の文献史料の存在は無視できないから、これもまた黒川の記載ミスと判断される。

この「役」に関する記述の不在は、「合せ」がフィッシング・ゲームであるとする「プロトめくり」説の見解からすると、トリック・テイキング・ゲームだと見る見解よりもはるかに深刻に見過ごすことのできない不十分な記述、致命的な欠缺となる。フィッシング・ゲームでは、うまく札を釣り上げて「でき役」を作ることがゲームの主たる目的であり、「でき役」がうまくできなかった場合に、補助的に釣り取った札に付いている点数の多寡で勝敗を決める。「めくりカルタ」で有名な「でき役」は「六大役」と呼ばれる「団十郎」「海老蔵」「上ミ三」「下モ三」「仲蔵」「赤蔵」であり、「花札」の「でき役」である「四光」「赤短」「青短」「猪鹿蝶」などもよく知られている。フィッシング・ゲームは、どういう「でき役」つくりを目指すのかが遊技の一番重要な戦略であるから、その遊技法を説明する際に「でき役」に触れないのは、主役の説明がない芝居の解説、メイン・ディッシュの記載がない料理店の献立のようなものであり、遊技の基本的な目的を書き漏らしていてあまりに軽率である。黒川のように信頼できる著述家がこういうミスを犯すとは考えにくい。「合せ」をフィッシング・ゲームと理解するのであれば、黒川はこの「役の書き漏らし」という重大なミスを犯したと認めることになるのであり、黒川をこれ程に軽率な著者と考える誤記説には私だけでなく他にも異論が多かろう。

なお、この箇所でも、文章の締めは「これを合せと言う。言うこころはその紋を合せるとの語義である。」である。まず遊技法の展開を説明し、最後に呼称に移る。「読み」の場合と同じ効果を狙っている。