次に、四十枚一組のかぶカルタの発祥である。かぶカルタも江戸時代の史料はほとんどない。その発祥は多くの謎に包まれている。その中で私にとって最大の難問は、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の社会で、アディング・ゲームとしては「十五」を勝数とするきんごカルタが海外から伝来しているのに、なぜこれと並行して「九」を勝数とするかぶカルタの遊技法が成立できたのかということである。かぶカルタは、一組四十八枚のカルタから絵札を二種八枚削減して行う進化系のきんごカルタのアディング・ゲームなのか、それとも別異に考案され、発展したきんごカルタとは別種の競合系のアディング・ゲームなのか、である。

これと交錯するもう一つの謎が、きんごカルタやかぶカルタは、カジノのルーレットのように親と一人一人の子が勝負するタイプの遊技なのか、ポーカーのように参加した者同士が勝負するタイプの遊技なのか、という疑問である。きんごカルタとかぶカルタが同じタイプであれば進化系である可能性が高くなり、異なったタイプであれば別異の競合系である可能性が高くなる。

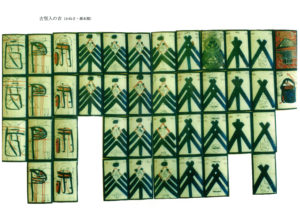

ところが、かぶカルタの遊技に関する文献史料は、他の遊技法に比べれば比較的に多い。江戸時代初期(1603~52)のものは見当たらないが、寛文年間(1661~73)以降には様々な文献が残っている。ただ、これらの多くは、かぶカルタの遊技での悲喜劇を面白おかしく文章にしたものであり、この遊技について真正面から紹介しようとするものではないので、描写は部分的であり、又見立やもじりなど、軟文芸の趣向が強くて、歴史研究の文献史料としては扱い易くはない。カルタの図像も、軟文芸の作品中での挿図などに散見されるが、多くは、ごく一部の札の簡略な図像にとどまり、情景描写程度の史料価値しか感じ取ることができない。

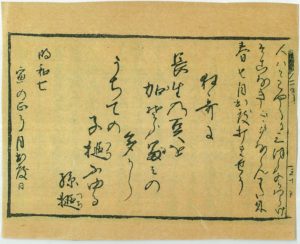

江戸時代初期、寛永年間(1624~44)については、これまでいろいろと参考にしてきた『色道大鏡』にはかぶカルタの遊技が書かれていないこと、つまり寛永期のカルタ遊技流行の拠点、京都の遊里では広く流行することはなかったという不在証明があることを指摘しておこう。ついで、少し時代が開くが寛文年間(1661~73)刊の『浮世草子』[1]の「けいせい請状」にまとまった記述がある。主人の留守を預かる頓介が下女たちと銭を賭けた謎かけや枕引で戯れた際にカルタをすることになり、二文四文のカルタはまだるっこしいから三枚をしようということになり、最初は下女が六寸で頓介が五寸なので二十五文の支払いになり、つぎは下女が二寸で頓介が七寸なので頓介が勝ったが下女が五文しか賭けていなかったので「しわい奴じゃ」といいながら取り、その次に下女にカブが入って頓介はウンスンなので肝をつぶしたが、急かない表情で、「そちは九寸で自分は十一寸だから二寸の勝ちじゃ」と銭を取ったが、下女は「はあそうか、なむさん」と素直に銭を渡したので周りにいた人たちが大笑いになった、という話である。

これにより、寛文年間に、二文四文を賭けるカルタの遊技があったことそれは「三枚」というかぶカルタ系の遊技であったこと、これは二人でも行える遊技法であること、賭金は一勝負で数十文に及ぶこと、配分された札の数字の合計を「‥寸」と呼んだこと、「九」は勝数でカブとも呼ばれたこと、などが分かる。また、「十一」が「ウンスン」と呼ばれているが、これは「きんごカルタ」での呼称であるから、「かぶカルタ」と並んで「きんごカルタ」の遊技もあったことが間接的に推測される。

そしてもちろん、この時期の下女はまだこういう数字を扱う遊技法にそれほど習熟していないこと、こういうまだ不慣れな人々でも結構な金額の賭けを楽しんでいることも分かる。比較して考えれば、この時期から江戸時代の全期を通じて繰り返し登場する「二文四文の読み骨牌」や「五文賭けのめくりカルタ」などがいかに手軽な賭博で、本気で博奕の罪に問われるようなものではない「手慰み」であったことも理解できる。かぶカルタ系の遊技が流行し始めた時期の素朴な様相が見えてありがたい史料である。

また、寛文七年(1667)刊の『吉原讃嘲記時之太鼓』[2]に「人かうをもこのむといふ心なり」とある。この時期のかぶカルタ遊技の流行を思えば、寛文十一年刊の『ゑ入ぬれぼとけ』[3]が、新語の説明をする際に、「下抜き」はカルタの遊技で札を切り交ぜる際に手の中で下にある良い札を抜いて自分の物にして打ち勝つところから来た、「手目」はカルタを手の中で自在に扱って自分に有利な札を持ってくる技がまるで手に目が付いているようだというところから来た、と云うのもかぶカルタ遊技でのインチキを指すものと想像できる。

延宝年間(1673~81)にも文献は多いが、延宝七年(1579)刊の『当世軽口咄揃』[4]の「博奕打手みその事」では、寄り合いの際の博奕の場で、指の間に銭を隠し持ち、自分の手札が「をいちやう」か「かう」だと分かると正規の賭金に隠していた銭も混ぜて最初から賭けていたように装うという「手みそ」(インチキ)技を行う禅門がいて、筒とり(親)も苦々しく思ってはいたが禅門の事なので見て見ぬふりをしていた。あるとき親の手札が特別な、親の総取りになる「付け目」であり、一方禅門が自分の手札を見るとカブであったので喜んで指の間に隠していた一歩金を押し込んだ。そこで親が「こちらは付け目だ」と言ってその場の賭金を残らずさらった。禅門は肝をつぶして、思わず「やい、手みその分まで取っていくのか」と言ってしまった。禅門の強欲と愚か振りが笑いの種であるが、併せて、仲間内の寄り合い博奕の様子や、賭金が二文四文の少額ではなく「歩」の単位の多額のものであること、遊技法は親と子で勝負する「京カブ」であったことなども分かる。また、上引の延宝九年(1681)刊の『当世口まね笑』[5]の「博奕打と行人身上物語の事」でも、博奕打ちを生業にする者が、自分の商売は厳しいと嘆く中で、「かるたにあびらうんけんや三まいぼうろんが入たてば、程なうはだかにかいなりまする」という。ここでも遊技法は「カルタ」と「三枚」である。

[1] 「けいせい請状」『初期浮世草子』古典文庫第五四九冊、古典文庫、平成四年、九八頁。

[2] 「吉原讃嘲記時之太鼓」『新編稀書複製会叢書』第二十六巻、臨川書店、平成二年、二〇四頁。

[3] 「ゑ入ぬれぼとけ」『新編稀書複製会叢書』第二十七巻、臨川書店、平成三年、一〇五頁。

[4] 「当世軽口咄揃」『噺本大系』第五巻、東京堂出版、昭和五十年、七五頁。

[5] 「当世口まね笑」『噺本大系』第五巻、東京堂出版、昭和五十年、一五四頁。