以上から見える江戸時代の読みカルタ遊技の役は、すべての役に紋標「ハウ」、つまり「青」の金入札が絡まって構成されている。七枚の金入札は勝敗のカギであり、これが手中に入らなければとても不利、むしろ降りるべき展開である。「読みは絵の付き次第」という当時の遊技者の感想は至当なものである。次に、四枚以上の札で構成される複合役は別格として、三枚役、二枚役、一枚役では、金入札が大事であり、それが入っていれば何らかの役になる可能性が高い。ただ、金入札のすべてに役を付けたのでは混乱するので、白絵つまり他の紋標の絵札がないという条件を加えた役が多い。これは結構大事なポイントである。読みカルタでは、数字の順番に投げ出してゆくと言っても、数の小さい札は出しにくく、大きい札は出しやすい。また、同じ数の札が重なって手札に入っている時はとても不利である。役には、不利な配分の者へのお見舞いの要素がある。

ここまで読み進んできて、『雨中徒然草』という書物の性格についても多少の理解ができる。まず、最も興味深いのは、つなぎ馬役のミスプリントである。ここでは、元来は「青馬」と「オウルの馬」が印刷されており、書物としての完成後に、「オウルの馬」の上から「あざ」の図像を貼って訂正している。一般に江戸時代の木版摺りでは、誤刻があれば版木のその部分を削り取って別の木片を埋木し、正しい内容に彫り直して摺り直す。そんなに難しい作業ではない。その作業がなくて書物の完成後に訂正したということは、この版が初摺りであったことと、発行前に版元で試し摺りをして正誤をただす作業を十分にしないままに出版したことを意味している。ただし、本書の巻頭の叙に「明和六丑ノ正月」とあり、末尾の跋に「明和七寅の正月目出度日」とある。佐藤要人は初版が明和六年(1769)で、翌七年(1770)に再版という可能性に言及している[1]が、初版であることを思えば、明和六年(1769)に一応書いたものの不十分で出版に至らず、後に内容を補充して明和七年(1770)に出版したものと考えられる。

そして考えてみれば、本書には、役の表示で点数が間違えていたり、説明が重複していたり逆に欠落していたりするなど、書物編集上のミスも多く目に付く。これはいったい何を意味しているのであろうか。

従来、本書の解説者は、例外なくこれを読みかるたの役の解説書だとしてきた。図像を伴った明快な解説は圧倒的に迫力があり、それまで霧の中にあるように分からなかった読みカルタの遊技法が一挙に明らかになる。この希書発見の興奮の中でこれは遊技法に関して体系的、網羅的に、また正確に記述した解説書であると理解されたのである。本書は、そうしたものとして貴重書としての信頼を受けていた。だが、そうだとしたら、江戸時代人は、こんなにいい加減な解説書で満足していたのかという疑問が生じる。

一般に遊技の説明文はとても難しくて、書き漏らしや誤解を生じさせる書き方の書物もよく見かけるが、『雨中徒然草』の場合は、脱落や誤記は案内本としては多すぎるのである。江戸時代の人はこんなにいい加減な仕事ぶりだったのですか、そりゃないんじゃあございませんか、と思う。

私は、本書は、確かに読みカルタの役の解説書の体裁であるが、基本的な性格は、これに基づいて遊技を行えるという教則本ではなく、雨の日に一人暇にしているなら、徒然なるままにこの本を読んで、読みカルタの役の多彩な世界をお楽しみくださいという、娯楽書だと考えている。実際に日本かるた館同人の復刻本を手にして読んでみるととても楽しく、特に役の名称の由来をあれこれ想像すると時間のたつのを忘れる。著者の太楽先生から、どうですか、これをヒントにして、自分たちの読みカルタにもいくつかの役を加えてみるというのもよろしいのではございませんか、と囁かれている気もする。『雨中徒然草』という題名について従来の研究は「雨中」がカルタ遊びの雰囲気を示すということに意を取られるあまり、「徒然草」がなぜ「徒然草」であって「かるた草子」でも「カルタ道独案内」でもなければ「カルタ指南」でも「読みカルタ手引き」でもなかったのかには十分な考察が行き届いていない。刊行の日付が正月になっていることにも考えが及んでいない。簡単に言えば、本書の作者は、正月や雨の日の暇つぶし、徒然なるままににいかがですか、と言っているのである。

本書が教則本ではなくて趣味本だとすると、読みカルタの役の紹介は、こんなに面白いものもありますよという読者サービスであることが分かる。そこでは紹介の正確性や体系性よりも読者の受けが狙いであるから、役点などの情報は堅苦しく考えられていない。あちこちの読みカルタ愛好者の仲間で認められている役のあれこれについて、読みカルタ好きの情報通が、同じく読みカルタ好きの友人に、最近はこんな役も流行っているんだぜ、と得意げに話す。そんな情景が目に浮かぶ。私は以前から、この百近い役がすべて実際に一つのゲームで用いられている読みカルタの遊技法があるのだろうかと疑問に思っている。金入札が全部で七枚配分されるのだから、平均すれば一人には四分の七、一・七五枚が配られる。百近い役がフルに稼働していれば、ほぼ全員が役持ちになる。どのような役でも受け入れて採用するゲームの仕方もあるだろうが、普通はむしろ、ほれ最近の巷では歌舞伎役者の関係ではこんなものを役にしていますよ。源平の戦いに由来するこんな役を思いついた人ないし仲間もありますよ。この新役は珍しいので役点を満貫のあつかいにしましたよ。おや、私の好きな市松さんも役におなりかい。うちでもこれは取り入れましょうよ。おや、麹町という役があるんだね。我が家は麹町三丁目にお店を出しいているんだからこれは役にして、点数も高くに決めませんか、などと本書を参考にして楽しく遊んでいると理解した方がいいのではなかろうか。こういう執筆態度であれば、校正が甘いことも理解できる。役点も一応の参考を書いたまでで、実際に採用するのならば、自分たちで適切な役点を決めて配分すれば良いのである。

こういう視点で本書を読むと、例えばねはん役は「青二」「太鼓二」「青きり」「青馬」「あざ」で構成されると言っているのに、なぜ「此『太鼓の二』なくてもよし」とルールが混乱するようなことを言うのかが分かる。「太鼓二」を入れる連中もあるし、入れないでも成立を認める連中もあるからこういう書き方になる。さいきやう役と同じ札の構成を「御きやく共云」というのは、同じ仲間で複数の名称が使われているということではなく、「西行」と呼ぶ連中もあれば「お客」と呼ぶ連中もありますよ、という案内であると理解できる。読者が、そうか、自分たちの仲間でもこの役を採用しようとなるときには、「西行」でも「お客」でもお好みに任せてお選びくださいということである。源平役の場合は大ごとである。「源平」でも「景清」でも「大名」でも「旗本」でもよい。いや、新たに「壇ノ浦」、「知盛」、「関取」などという呼び名を考えても良い。泉岳寺役は「まさむね」でも良い。佐々木役はライバルの梶原の役としてもよい。駕籠かき役もすごくて、「青きり」と「オウルのキリ」とする連中のほかに、「十」が二枚のときも駕籠かき役にカウントする連中がある。

忘れてはいけないのは、カルタの遊技法は、基本は口伝で伝わっていることである。近代の遊技やスポーツ競技の様に事細かく文書化された規制のルールがあるわけではない。全国統一のルールが定められているのでもない。もっと自由に、もっと闊達に江戸時代の人々は自分たちのカルタの遊技を楽しんでいた。口伝だから覚えきれないほどに大量の難しい役作りにはならないし、口伝だから書いたものも残らない。仲間内の定めで融通無碍に決めてよい。そういう文化史的な背景の中に『雨中徒然草』を置いてみたとき、役点表示のない役の表示がごろごろしている事情も、太楽先生としてはしゃれた役のヒントを示しているのであって、それを何点の役にするのかはご自由にどうぞ、ということだと理解できる。こうして、この書の意義と魅力はさらに増すのである。

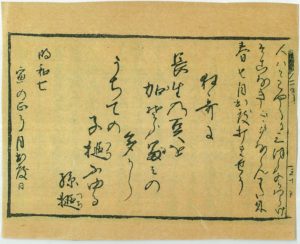

本書での役の紹介が遊び心であるという私の理解が最初にひらめいたのは、駕籠かき役を見たときである。この役は二枚構成で、「青きり」ともう一枚、「オウルのキリ」と思われる札の図像がある。ところが、この「オウルのキリ」札の図像は左右が反転していて、いわば裏焼の写真のようである。オウルの紋標も左上から右上に移動し、赤紺の彩色も左右が反転している。ところが、札の中央にある長の文字は反転して鏡文字になってはおらず、きちんと長に読める。当時の私のメモには、この箇所に大きな疑問符が付いている。

「長」の一文字が正常なのでこの反転が誤解によるミスではなく、意図的な趣向である。そうだとすると、その意図は何なのだろうか。これは原図像を見るとよく分かる。「青きり」は左向きの図像である。「オウルのキリ」は右向きの図像である。両者を並べると向きが逆で、これでは正面衝突で駕籠かきの絵にならない。そこで、「オウルのキリ」の図像を反転させて左向きにすれば、両者は駕籠の前後でおなじ方向を向いて進む立派な駕籠かきの図像になる。この絵が欲しくて「オウルのキリ」を反転させ、でも長の文字は反転させないで、これが意図的な趣向であることを示す。振り返ってみれば、佐々木、梶原の宇治川での先陣争いで有名な佐々木役、別名梶原役でも、「青馬」と「オウルの馬」は同じ方向を向いていて、佐々木高綱と梶原景季の先陣争いの様子を思わせるし、「釈迦十」と「コップの十」で構成される宇治川役でも同様である。太楽先生の江戸っ子らしい洒落のめす趣向に拍手喝采である。

[1] 佐藤要人『江戸めくり賀留多資料集解説』、近世風俗研究会、平成五十五年、四〇頁。