明治二十年代(1887~96)は花札ブームに沸いた時期であるとともに、かるたの世界の全般で大きな変化があった。江戸時代のかるた文化を支えた教養色の強い「歌合せかるた」は衰退し、「源氏物語歌かるた」「伊勢物語歌かるた」「古今集歌かるた」「新古今集哥加留多」「自讃歌かるた」などはこの時期に社会的には終わりを迎えた。ただ「百人一首哥かるた」だけは、学生や若い男女の間での交際手段として巻き起こった「かるた会」ブームと、明治三十年代に「萬朝報社」の社主、黒岩涙香が提唱したスポーツの要素が強い「競技かるた」によって息を吹き返した。もう一つの柱であった「絵合せかるた」の世界は、明治二十年代に日本の教育体制が教育勅語を中心に確立するのにつれて、それまでの、女性や子どもの玩びものという性格から、「教育玩具」とという言葉を冠した児童専用の遊戯具に変身していった。かるた札の素材面でも、堅牢なボール紙の生産の開始に伴い和紙を貼り合わせて作る伝統のかるたは競争に負けて衰退していった。

こうした意味で、明治中期はかるた文化全体の大転換期であり、江戸時代からの文化は大きく変容したといえる。かるた文化の近代は明治二十年代(1887~96)に始まる。そして、花札の世界での、陽の主役が「八八花札」であったとすれば、陰の主役はこの時期に消えていった「武蔵野」であった。

明治二十年代の最末期の「武蔵野」を物語るカードがいくつか残されている。一つは、「桐」のカス札に「登録商標」と記載された京都の「田中玉水堂」の花札である。この店が登録商標を出願したのは明治二十六年(1893)だから、それ以降の製品ということになるが、「柳」のカード上ではなお「奴」が走り抜けている。既に「芒」の満月のカードの空は真っ赤だし、「藤に杜鵑」のカードには三日月があり、ほとんど「八八花札」に呑みこまれているが、図像の構図は後掲の「レンセラーの花札」によく似ており、これが最末期の「武蔵野」の標準的な姿かと思われる。

もう一つは明治二十七、八年(1894~95)の日清戦争当時の「日清軍人花札」である。日清両軍の軍人、兵士を中央に描いたこの花札も、背景の花札の図柄は「武蔵野」である。「芒に満月」の空はなお青く、柳のカス札はまだ赤色に染まらず、そして小野道風も蛙も登場していない。

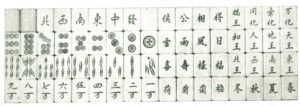

三つ目は名古屋製の洋紙で切りっぱなしの「歌舞伎役者かるた」である。名古屋は江戸時代には江戸、京都、大坂と並ぶかるた遊技の盛んな地域であり、花札の主要な製作地である京都に近いこともあったのか、独自に「尾張花札」を製作するまでには至らなかったがとても大きな消費地であり、明治時代以降も伝統的な遊技法をよく伝え残してきた。これは四十八人の歌舞伎役者を扱ったかるたであるが、右上の窓絵に「武蔵野」の四十八枚のカードが描かれている。役者絵の絵姿も「松」の紋標では「寿三番叟」「千松」「松王丸」「松右ヱ門」、「梅」の紋標では「菅相烝」「傾城梅川」「梅の由兵衛」「梅ケ枝」と窓絵の花札に結び付いている。そして、柳のカードでは小さいが「奴」が走っていて、それはまるで百五十年以上も続いた「武蔵野」がフェードアウトしているようで印象的である。

この時期に衰退したもう一つのものがやや小ぶりの花札、後の名称では「小花」である。もともと江戸時代の花札は女性や子どもが使うものであったので「めくりカルタ」などよりも小さかったが、明治時代になって男性の博徒なども盛んに使うようになってからやや大型化して「めくりカルタ」などと同じような大きさのものが盛んに使われるようになった。「八八花札」の時代になっても一部では伝統的な小型のものが好まれていたが、全体的には衰退していった。

このように内部での浮き沈みはあったものの、花札は国民娯楽としての位置をしっかりと確保したのであり、解禁から一歩を進めて、公認されるというステージに上ることが求められた。社会の中に生きていても、もはやそれを咎めることはしないが、それは容赦するということに留まっていて、生活用具としての市民権を認めるものではない。この中途半端な状態から脱出するには、いくつかの制度的な解決が必要であった。章を改める。