絵合せかるたに関する山口吉郎兵衛の研究を継いだのは息子の山口格太郎である。山口格太郎は、昭和四十年代(1965~74)以降に、雑誌のかるた特集号などで日本のかるたの歴史について簡単な解説文を書くことが何回かあり、その際には、父親に倣って、外来のカルタ、歌かるた、いろはかるたと進み、末尾で絵合せかるたに言及するのが常であった。山口以外には、絵合せかるたについて研究する者も、書く者も欠けており、山口格太郎が一人通説である状態が続いた。

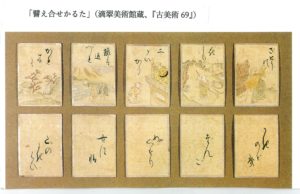

ただ、絵合せかるたから派生して発展した「譬え(たとえ)合せかるた」とその先にできた「いろは譬え合せかるた」については、古くは鈴木棠三[1]、その後に森田誠吾[2]の研究があった。物品史料も文献史料も少しは残っていた。とくに、上記の『うんすんかるた』では紹介されていないが、その後に滴翠美術館の所蔵になった「たとえ五十句かるた」[3]五十対・百枚、東京目黒区の日本民芸館蔵の「ことわざ百句かるた」(古道斎かるた)[4]百対・二百枚(一部に欠あり)、鈴木棠三旧蔵の「ことわざかるた」[5]五十対・百枚(一部に欠あり)などが初期の基準史料として重用された。ただ、鈴木や森田の研究は、江戸時代中期(1704~89)以降の「譬えかるた」の発展史を中心にするもので、譬えかるた遊技は江戸時代中期(1704~89)の発明であるという通説もあって、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の歴史についての探索、研究は十分ではなかった。

こうした譬え合せかるた研究を、遡って江戸時代前期(1603~52)の絵合せかるた研究の一環とする契機になったのは、大坂市立博物館に所蔵されていた元禄年間(1688~1704)の譬え合せかるた[6]の発見であった。これは同博物館所蔵の「曽根崎図屏風」の裏面、裏紙の内側に隠れて貼り込まれていたものであり、屏風の修理で解体した際に偶然に発見されたのである。残されているかるたの札は、表面が見えるものが十二枚、裏面が見えるものが十枚であり、内容は譬えの前半部分の札が「紙子着て(川へはいる)」、「こゑなくて(人を呼ぶ)」、「しらみのかわ(鉈ではぐ)」、「たてうすに(菰)」、「月夜に(釜をぬかれる)」、「ねてはくつはヽ(身にかかる)」の六枚、後半部分の札が「(阿弥陀も)銭ほとひかる」、「(神は)杵のならわし」、「(雁は八百)矢は三本」の三枚で、残りの三枚、「市たち」、「一升」、「大黒のふん」は譬えとしてはすでに忘れられていて前後半の別は想像はできるが判然としない。また裏面を残すものは、「四」「十四」「十八」「二十六」「三十六」「三十七」「四十」「八十七」「八十九」「九十」の十枚である。これにより、この時期に、一対・二枚のカルタが百対、合計で二百枚(あるいはそれ以上)で一組のかるたが存在していたことが理解できる。

ここで驚いたのは、表面を見せている十二枚の札のすべてに、前半部分の札であれ後半部分の札であれ、その譬えの内容に関わる図像が描かれていることであった。これにより、譬え合せかるたもまた江戸時代初期、前期には図像を合せる絵合せかるたの一種であったことが判明した。私は、山口格太郎からこのかるた札の存在を教示されて所蔵する大阪の博物館に通って初めて眼にすることができた。この貴重な物品史料をどう理解するのかが、大きな課題となったが、これを研究した発表例は、博物館の担当者、神山登の報告以外にはまだ知らない。

ここで奇妙なのはこの「譬えかるた」に関する同志社女子大学の吉海直人の理解である。吉海は、平成二十二年刊行の新典社『「いろはかるた」の世界』において、このかるたが「絵札十二枚と字札十枚だけ」[7]であると紹介して、また、記載されているのが「なんと『上の句』と『下の句』なのです」として、このことを根拠に、「譬えかるた」は歌かるたの「亜流」として発祥したとする自説を展開している。これはそれまで誰も言ったことがない新説であるが、吉海はそれを主張するために、①「譬えかるた」は百人一首かるたの亜流なので百組であることにこだわっている、②「譬えかるた」は、百人一首かるたがそうなので、文章の最初の一文字、頭字(冠字)の重複を厭わなかった、③「譬えかるた」は遊技の際に読み手を必要とするが、このこともこのかるたが百人一首かるたの系統に属することを示している、とも述べている。

だが、「浪華曾根崎図屏風」を一目でも見れば、誰でも、そこにあるのは表面を見せる絵札のカードが十二枚と裏面を曝すカードが十枚であることが疑いようもなく理解できる。どこにも「字札」などない。そもそも「絵合せかるた」に「字札」が登場するのは江戸時代中期(1704~89)以降のことであるのに、江戸時代前期(1652~1704)の「絵合せかるた」のいったいどこに吉海が言う「字札」がありうるというのだろうか。吉海の説明は、ありもしない「字札」の存在を指摘しており、それは、実際に物品史料を自分で見るという研究の作業もしないで主観のままに虚構の歴史を作り出して主張している、身勝手な空想の産物としか言いようがない。

この仮想現実を論拠として書かれている、「譬えかるた」が百人一首の亜流だとする「新説」は史実との食い違いが明白であり、学術として成立しないことは明らかであるが、吉海は、さらに雄弁に奇妙な議論を語って主張を重ねている。「譬えかるた」では譬えの一句は二枚の札に前半と後半に分割されて書かれているが、それは前半と後半の各々が「句」として成立しているからそうなっているのではない。古来、譬句とか警句と表現される場合は、文章のまとまり全体が一つの「句」として理解されている。俳句や狂句の世界でも、「句」とは五、七、五のまとまり全体で「一句」である。そうした譬えの文章を「上の句」と「下の句」に分けたのは、「譬えかるた」が「歌合せかるた」の亜流であり、上の句と下の句で構成されていると強弁する策であって、和歌での「句」の基準を根拠なく譬えに当てはめているものであり強引に過ぎる。「月夜に」が「上の句」で「釜を抜かれる」が「下の句」であるというのならば、「月夜に」が「句」として成立していることを、この「句」を使った他の事例、例えば「月夜に・団子」でも「月夜に・たぬき」でもいいから示してほしいし、「釜を抜かれる」も「隣家に釜を抜かれる」でも「鍋抜いて・釜抜かれる」でもいいから実例で示してほしい。そういう物が成立していないのは、「月夜に」が「句」ではないということを意味する。譬え研究の世界では、個々の譬えの全体、たとえば「犬も歩けば棒に当る」の全体を一つの「句」と理解しているのであり、「月夜に」は要するに「月夜に釜を抜かれる」という「句」を適当に二分しただけのものなのである。だから、「月夜に」と「釜抜かれる」と分割するのではなく、「月夜に釜」と「抜かれる」に分割する者もいる。文芸として成立しているのは「月夜に釜抜かれる」という「譬句」ひとつであって、これが上の句と下の句で構成されているというのは、「炒飯」が「炒」という食材の句と「飯」という食材の「句」で出来ている、「五右衛門風呂」は「五右衛門」という設備の「句」と「風呂」という設備の「句」が合わさってできた身体清浄施設であるといっているようなもので、強弁も度が過ぎて可笑しい。「炒飯」はそれで一つの言葉、「五右衛門風呂」もそれで一つの言葉なのである。

また、①の百人一首かるたの亜流だから百組だという指摘も、当時の「歌合せかるた」には五十四組の「源氏歌合せかるた」もあれば三十六組の「三十六歌仙かるた」も存在していたのであり、なぜ何種類もある「歌合せかるた」の中で、江戸時代初期(1603~52)にはまだあまり人気がなく流行にも遅れていた「百人一首かるた」だけがモデルなのかの説明がないのであるからさっぱり理解できない。

さらに、②で頭字(冠字)の重複は百人一首の模倣だからこうなるという理屈が述べられているが、頭字(冠字)の重複はいろは四十八組を超える対数のかるたであればどれでも不可避的に生じることであるし、逆に、枚数の少ない三十六歌仙歌集かるたなどでも、いろは順に揃えることは考えていないので、四十八組に達しなくても頭字(冠字)の重複はいくらでも起きる。頭字(冠字)「あ」を考えただけでも、佐竹本三十六歌仙を見れば、藤原敦忠の「あひみての」、藤原敏行の「秋きぬと」、藤原朝忠の「逢うことの」、清原元輔の「秋の野の」、藤原仲文の「ありあけの」とある。つまり、頭字(冠字)の重複は「百人一首かるた」がモデルでなくても、三十六歌仙の様にいろは四十八文字に足りなくても、ごく普通に成立している事象であり、これが百人一首亜流説の論証になるとは全く考えられない。

また、③の読み手がいる遊技は百人一首の系統だという指摘もおかしな論法で、百人一首かるたに読み手のいる遊技法が開発されたのは元禄年間(1688~1704)以降であり、そうした元禄年間(1688~1704)以降のかるたの遊技法をもって元禄年間(1688~1704)以前のかるたの発祥を説明するのは、大正デモクラシーの成立をもって明治維新を説明するような時期の錯誤、論理の無理がある。こういう、読み手がいる遊技であれば歴史の先後に関わりなく百人一首の亜流だという理屈が超時代的に成立するならば、「丁半入ります」「五四の半」というように賽の目の「読み手」が加わる骰子賭博も、読み手がいるから百人一首に由来した遊技ということになってしまう。国定忠治も清水の次郎長もビックリすることだろう。

いずれにせよ、吉海の譬えかるた史論は最初の一歩からつまずいてる。史実による実証性が欠落していてかるた史の歴史を語る学術にまるでなっていない。新典社版の『「いろはかるた」の世界』は新書版の一般書であるから記述が学術でなくても奇書、トンデモ本として許容されるのかもしれないが、吉海は、この新説を所属機関の紀要でも学術論文[8]として発表している。自説についての批判への応答責任を堂考えるのであろうか。いずれにせよそれは、単なる不注意による誤記とか、普及活動での啓発ミスなどとして容赦できるレベルは超えている。

[1] 鈴木棠三『ことわざ歌留多』、東京堂、昭和三十六年。同『今昔いろはカルタ』、錦正社、昭和四十八年。

[2] 森田誠吾『昔いろはかるた』、求龍堂、昭和四十五年。同『いろはかるた噺』、求龍堂、昭和四十八年。

[3] 『別冊太陽いろはかるた』、平凡社、昭和四十九年、一二二頁。「特集日本のカルタ」『古美術』第六十九号、三彩社、昭和五十九年、一二頁。

[4] 鈴木棠三、前引注1『今昔いろはカルタ』、三四頁。なお、時田昌瑞『岩波いろはカルタ辞典』、岩波書店、平成十六年、付録主要カルタ・史料解題は、このかるたを「ことわざ百句かるた」と「古道斎かるた」と二重登録して、前者は所在不明としている。同一のカルタを異なる研究者が別個の名称で呼んだだけの話であり、一点が見つかればもう一点が「所在不明」なのは当たり前である。

[5] 鈴木棠三、前引注1『今昔いろはカルタ』、二六頁。

[6] 神山登、「大阪の風景・風俗画といわゆる浪華曽根崎図・追記」『大阪市立博物館研究紀要』第七冊、同館、昭和四十年、二八頁。

[7] 吉海直人『「いろはかるた」の世界』新典社、平成二十二年、三九頁。

[8] 吉海直人「『いろはかるた』新論」『同志社女子大学大学院文学研究科紀要』第十号、同志社女子大学大学院文学研究科、平成二十二年、一〇九頁。