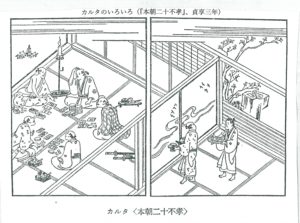

花札は、明治十年代(1877~86)の末に売買が解禁され、明治二十年代(1887~96)に一大ブームとなった。だが、それまでは、明治前期(1868~87)に博徒が行う博奕の用具として多用されたこともあって遊技具としてのイメージは悪く、解禁後もその歴史を学術的に探求しようとする者はほとんどいなかった。明治二十年代(1887~96)には、流行の花札の入門書、解説書も多く出版されたが、いずれも新流行の「横浜花」、別名「八八花」を中心に、遊技法を説明するカルタ屋の販売促進の景品であり、その冒頭に沿革について二言、三言触れるだけであった。この時期の論述で、多少なりとも読むに堪えるのは、明治二十四年(1891)に新潟県長岡市で公刊された郷土雑誌『温古之栞』第拾四篇に掲載された、大平与文次の「骨牌類」という記事である。そこには、花札の歴史に関して、次の記述がある。

「花(はな)かるたと云は、亨保年中柳澤家(やなぎざわけ)盛(さか)んなる頃(ころ)、将軍家坊主衆(ぼうずしう)の発明製造せしものにて、所謂松(まつ)を正月、梅(うめ)を二月、櫻(さくら)を三月、藤(ふぢ」を四月、杜若(かきつばた)を五月、牡丹(ぼたん)を六月、萩(はぎ)を七月、山(やま)を八月、菊(きく)を九月、楓(かへて)を十月、柳(やなぎ)を十一月、桐(きり)を十二月と擬(なぞら)へ、一月四枚づゝ合せて四十八枚とし、就中(なかんづく)、松櫻桐の内(うち)畫に依り一枚づゝを最初(〇〇)の三役とし、時雨柳(しぐれやなぎ)の一枚を消役(けしやく)と名け、其他一役或ひは三七短冊(たんざく)の類あり。頗(すこ)ぶる寓意(ぐうい)を籠(こめ)しものにて、當初は武家の婦女子(ふじよし)専ぱら翫弄し、一旦中絶(ちうぜつ)となりしが、文政年中より再發(さいはつ)、終(つひ)に賭博の要具に属(ぞく)す。」(句読点は引用者が補った。)

この記事を初めて発見した経緯、その感動などについては、私が法政大学出版局より刊行した『ものと人間の文化史167 花札』で述べたところなので省略し、ここでは、これも同書で述べたことだが、その史料的な解析だけを再録しておこう。次のようになる。

まず、このカルタの呼称であるが、筆者はこの記事を「骨牌類」の由来の紹介としつつも、本文では「哥加留多」「三ッ扇(あふぎ)と名(なづ)くる加留多」「阿蘭陀語(をらんだご)にて骨牌」「三扇(みつあふぎ)或は札(ふだ)」「花(はな)かるた」「武者(むしや)かるた」「いろはかるた」と表記している。この記事の書かれた明治二十年代は、花札の解禁直後であり、このカルタを「花合せ」「花かるた」と呼ぶ例が多かった。カルタを「札」と呼ぶのは、それが賭博に使われるという意味合いを込めていることが多く、賭博を取り締まる警察は従来から「めくり札」「株札」などと呼んできていて、花札という呼び方は警察から使い始めた言葉である。『温古の栞』は、このカルタが賭博の用具に堕落したと指摘しているものの、なお、「花かるた」と呼び、「武者かるた」「いろはかるた」などの児戯に用いるものと同列の扱いであることが興味深い。当時の花札は賭博にも使われるが、それは最近のことであり、まだそれほど深刻なものではなく、他方で、依然として家庭娯楽や子どもの遊戯で使われているということであろうか。また、他方で、「かるた」「加留多」「歌留多」等の総称として「骨牌」を用いていることも注目される。

次に、花札の由来について、花札は、亨保年間(1716~36)に、江戸城内のお城坊主が発明、製作したもので、武家の婦女子の人気を得て大いに遊ばれたが、そのうちにすたれて下火になった。ところが、その後文政年間(1818~30)にリバイバルし、最後には賭博の用具になってしまったと書かれている。これは、花札の誕生について具体的に言及した最古の文章であるとともに、実は唯一の文献でもある。

花札の誕生が「亨保年間」、「柳沢家が盛んな頃」「将軍家坊主衆」であるという記述は、非常に具体的で何らかの根拠があるものと思われるが、それが示されていないのが惜しまれる。ただ、柳沢吉保が死去した正徳四年(1714)の二年後に年号が亨保になる。亨保年間(1716~36)の資料が見つかれば一挙に信憑性が高まるであろう。また、花札が武家階級の婦女子の遊戯具として大いに遊ばれた後で一度は衰えて、その後、文政年間(1818~30)に再登場して博奕に使われるようになったという道筋の説明はなかなかに説得力がある。

第三の情報は、花札の構成の紹介である。「松を正月、梅を二月、櫻を三月、藤を四月、杜若を五月、牡丹を六月、萩を七月、山を八月、菊を九月、楓を十月、柳を十一月、桐を十二月と擬(なぞら)へ、一月四枚づゝ合せて四十八枚」である。花札の基本的な構成はいうまでもなく十二紋標の札が各々四枚ずつで、合計四十八枚で一組であるが、この十二紋標の植物を一年の十二カ月にあてはめる習慣が広まったのは明治年間(1868~1912)になってからである。それも、尾張地方などの古い花札では「松を正月、柳を二月、桜を三月、藤を四月、菖蒲を五月、桐を六月、萩を七月、芒を八月、菊を九月、紅葉を十月、牡丹を十一月、梅を十二月」と理解していた[1]のであり、『温古の栞』の記述は江戸時代の花札発祥時の構成の紹介ではなく、むしろ論文執筆時の明治時代の構成の紹介である。

こう考えたときに興味深いのはこの文章に独特の札の呼称で、五月は、普通は「菖蒲」であるのに「杜若」であり、十月は「紅葉」であるべきところ「楓」である。これらは植物名の中での入れ違いだから納得がいく。だが最も興味深いのは八月の呼称が「山」となっていることである。普通、八月は「芒」と呼ばれるが、「月」「坊主」「雁」などと呼ばれることもある。これを「山」と呼ぶ例はこの文章のほかには知らない。「芒」の札の絵柄は、当初は平地にある数本の芒の穂と満月ないし雁であったが、徐々に芒の彩色が簡略になり、また芒を全部ひとまとめにして彩色するようになったのでこんもりとした状態になり、それが明治時代になって緑色や紺色に代えて黒色の顔料で表すようになって黒山に見えるようになった。芒の穂はかき消されてまるで山の向うに月が出ている風景ということになってしまったのである。そこで、「花合せ」であるにもかかわらず「芒」という植物名が捨てられて「月」「坊主」「雁」などと呼ばれるように変化した。「山」という呼称も同工異曲であるが、発祥の時期の平地に芒の穂という図像の花札からは起こり得ない呼称である。同様に、十一月の「柳」の札を「時雨柳」と表現しているが、もともとは柳は新芽の吹き出す早春の若柳であり、四枚のうちの一枚に、雷光の中で傘をつぼめて走る男、明治期の資料[2]によれば「奴(やっこ)」が描かれていて、これが春雷、夕立ちを想像させることはあっても秋の雨である「時雨」とはかけ離れている。花札の柳の札が、しとしと降る雨の景色と理解されるようになったのは、走る男の絵柄が様々に変化して、雨中で蛙の跳躍を見る小野道風になった後の話であるから、明治二十年代(1887~96)以降である。『温古の栞』は当時としてはとても新しい現象である月順の表示、新たな異称で歴史を説明している。

第四の情報は花札の遊技での役の説明である。ここは説明としては不十分でよく分らないが、新潟地方に伝来している「越後花」の明治時代前期(1868~87)の遊技法であると思われる。これによれば、「松櫻桐の内、画に依り一枚づゝ」で「最初の三役」になる。そこに「時雨柳」が加わると逆効果の「消役」になって「役」が減る。その他に「一役」とされる組み合わせがあり、あるいは「三七短冊」の役もある。だが、これではあまりにも説明不足であろう。「四光」あるいは越後花での呼び方「おいらん」、「表菅原」「赤短」あるいは越後花の呼称での「おもて」「うら」、「猪鹿蝶」あるいは越後花の呼称での「犬鹿蝶」などが抜けている。また「三七短冊」も不正確で「七短」は明治以降に越後に入ってきた「東京花」の役で江戸時代から伝来の「越後花」では「六短」である。こうして見ると、『温古の栞』の筆者は、実は花札の遊技法の変化にそれほど通じておらず、新旧のそれを混同していたではないかと思われる。

[1] 松坂広政『司法資料第百二十一号 賭博に関する調査』、大正十年、八頁。

[2] 丁口生『物識天狗』、藍外堂書店、明治二十六年は、十一月の札を「時雨(しぐれ)に奴(やっこ)」と表現している。小野道風に定まる以前の呼称を残した最後の事例と言える。この筆者は五光を「おいらん」、四光を「中らん」と表記するなど、古い時期の用語法を伝えている。