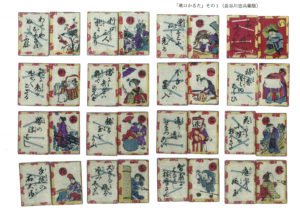

長谷川忠兵衛版「地口歌留多」は次のような内容である。この手の地口の実例を見ると、その駄洒落のオチが、分かったようでうまく説明できない、喉まで出ているのにというまだるっこしい思いに駆られる。それなのに、かるたの遊技はどんどん進行してゆく。あるいは、お祭りの地口行燈(あんどん)[1]の見物では、足を止めるのも野暮ったい話で、歩けば次の行燈が眼に入り、未解決のままに意識もそっちに持って行かれる。「先生八円貯めたの」が分からなくて同席の知人に聴けばこんな洒落も分からないのと笑わんばかりに「鎮西八郎為朝」と教えられる。こうした自分に対するじれったさもまた地口の楽しみの一つであろうか。これにあわせて、三池カルタ・歴史博物館蔵の「緑川や」版「地口かるた」[2]も多少省略したが紹介しておこう。

「地口かるた」(長谷川忠兵衛版、明治前期)

「石(いし)に俵(たわら)をふんまへて」(一に俵をふんまえて)

「禄券(ろくけん)猩々(しやうゝゝゝ)のはらひ」(六根清浄の習い)

「花(はな)から小蝶(こてふ)が舞(まつ)てきた」(山から小僧が泣いて來た)

「庭(には)とり嫁子(よめご)」(みわたし嫁子)

「蛍(ほたる)はそこに何(なに)して光(ひか)る」(お軽はそこでなにしていやる)

「下手(へた)の歯入(はいれ)」(下駄の歯入れ)

「通(とほ)り道(みち)せまつこい」(氷水冷やっこい)

「智恵(ちゑ)にはなれし按摩(あんま)さん」(杖に離れし按摩さん)

「利口(りこう)三人(さんにん)龍(りゆう)となり」(向う三軒両隣)

「濡(ぬれ)に寄身(よるみ)は鵲(かさゝぎ)でござんす」(不詳)

「類(るゐ)は玉(たま)をよぶ」(類は友を呼ぶ)

「大(おほ)きな瓶(かめ)は望(のぞ)みしだい」(大きな金は望み次第)

「わたしやおよぎすぬしはふね」(わたしや鴬主は梅)

「籠(かご)に兎(うさぎ)がかずゝゝござる」(金に恨みが数々ござる)

「嫁(よめ)の浮(うき)はし」(夢の浮き橋)

「手枕(たまくら)の右大臣(うだいじん)」(鎌倉の右大臣)

「連歌(れんが)をのぞむ大伴(おほとも)の黒主(くろぬし)」(天下を狙う大伴の黒主)

「その手(て)でお酌(しやく)が旦那(だんな)褒(ほめ)た」(不詳)

「鶴(つる)はせんべい亀(かめ)は饅(まん))ぢう」(鶴は千年亀は万年)

「猫(ねこ)の肴(さかな)あらし」(下戸の肴荒らし)

「鍋(なべ)に鰻(うなぎ)はつれないぞ」(なぜに□はつれないぞ)

「らんぷ消(きへ)たらさくら丸(まる)」(なんと聞いたか桜丸)

「むすめ麻(あさ)上下(かみしも)」(不詳)

「売(うら)ぬ背戸家(せとや)はことし酒(ざけ)」(裏の背戸やの今年だけ)

「井戸(ゐど)にはながひ綱(つな)と邪魔(じやま)」(色にはなまじ連れが邪魔)

「呑(のみ)大酒(たいしゆ)三升(さんじやう)五合(ごんごふ)」(南無大師遍照金剛)

「桶(おけ)のくらひに柄杓(ひしやく)が見(み)へぬ」(沖の暗いのに白帆が見ゆる)

「車(くるま)のけんくわに親(おや)がでる」(子どもの喧嘩に親が出る)

「夜具(やぐ)の主(ぬし)はおれひとり」(山の主は俺一人)

「蒔(ま)けば田圃(たんぼ)の実(みのり)あり」(待てば海路の日和あり)

「蹴鞠(けまり)を以(もつ)て啓上(けいじやう)致候(いたしそろ)」(手紙を以て願上致候)

「舟(ふね)は乗(のり)たし漕手(こぐて)はもたぬ」(文は遣りたし書く手はもたぬ)

「子蔵(こざう)子(こ)にしやう旦那(だんな)にしやう」(小僧粉にしょう団子にしょう)

「恵方(えはう)の階子(はしご)のり」(外方の梯子乗り)

「天道様(てんだうさま)は殖(ふや)すがおすき」(天王様は囃すがお好き)

「姉(あね)は寝(ね)ている妹(いもと)ははだし」(姉は二十一妹は二十)

「魚(さかな)の針(はり)に蟹(かに)とどまり」(高天原に神とどまり)

「気(き)をもみぢ傘(がさ)白鷺(しらさぎ)の」(不詳)

「夢(ゆめ)もわるけりや獏(ばく)にあたる」(犬も歩けば棒に当たる)

「飯(めし)と法印(ほういん)は器(うつわ)にしたがふ」(水は方円の器に従う)

「みんな見(み)にきた春(はる)の矢場(やば)」(南北春の矢場)

「尻(しり)つめつて野暮(やぼ)となる」(ちり積もって山となる)

「恵比寿(ゑびす)大根(だいこ)くふ」(恵比寿大黒)

「人(ひと)の妻(つま)を見(み)て我妻(わがつま)なをせ」(他人のふり見て我がふり直せ)

「桃(もも)食(く)ひ三人柿(かき)八人」(桃栗三年柿八年)

「仙人(せんにん)肩(かた)へ雁(がん)かけて」(天神様へ願かけて)

「角力取(すまうとり)にてしらふで喧嘩(けんくわ)」(角力取りにて白藤源太)

「狂(きやう)らんの玉屋(かまや)ゝゝ」(評判の玉屋ゝゝ)

「地口かるた」(緑川屋、明治前期)

「いときりむすめお宿(宿)はどこだ」(舌切り雀お宿はどこだ)

「ろくこんしやうしやうのはらひ」(六根清浄の習い)

「はんぜうかつてぜにとらず」(勘定合って銭足らず)

「ほうかいぼう五十三次(つぎ)」(東海道五十三次)

「へたのはいれ」(下駄の歯入れ)

「ちたひ私(わた)しは南瓜(かぼちや)の生(うま)れ」(不詳)

「るりは玉をよぶ」(類は友を呼ぶ)

「わたしや泳(およ)ぎす主(ぬし)はふね」(わたしや鴬主は梅)

「かめにうなぎは数々(かずかず)御座(ござ)る」(金に恨みは数々ござる)

「ようちはみがき」(夜討ち朝駆け)

「れんぐわをのぞむ大友(おほとも)の黒主(くろぬし)」(天下を狙う大伴の黒主)

「つるはせんべい亀(かめ)はまんぢう」(鶴は千年亀は万年)

「ねんじんわづか五十文」(人間わずか五十年)

「らんぷ消(きえ)たらさくら丸(まる)」(なんと聞いたか桜丸)

「ゐどのふちには戸(と)はたてられぬ」(人の口には戸は立てられぬ)

「のむ大師(たいし)三升五合」(南無大師遍照金剛)

「くまがいものあたり」(熊谷物語)

「やみにてつだう」(闇に鉄砲)

「まけばたんぼのみのりあり」(待てば海路の日和あり)

「けまりをもつて啓上(けいじやう)いたし候」(手紙を以て願上致候)

「ふみは御家のこはつとふ」(恋は御家の御法度)

「えはうのはしご乗(の)り」(外方の梯子乗り)

「しちのうわはも七十五銭」(人の噂も七十五日)

「ゑびす太鼓(たいこ)くふ」(恵比寿大黒)

「もゝ喰い三人かき八人」(桃栗三年柿八年)

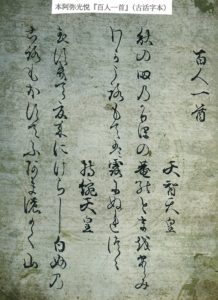

江戸でいう「地口」[3]、上方では「口合い」は、本来は高度な「ことば遊び」で、元の句と頭部の音が通じている洒落た笑いの句を表現する「ことば遊び」であってその作品には様々な作法が満たされていなければならなかった。だが、この流行が上方から江戸に及ぶと作法が徐々に乱れるようになって秀作は少なくなり、「みずくむおやじ秋の夕暮れ」(いずこも同じ秋の夕暮れ)などはまだましな方で、「いまさらやうかん物見の松」(熊坂長範物見の松)や「鶴はせんべい亀は饅ぢう」(鶴は千年亀は万年)など、単なる語呂合わせに終わっているものも多い。これが江戸の「ことば遊び」、笑いのレベルなのである。しかしこうしたものであれ「いろは地口かるた」という「ことば遊び」のかるた遊技が存在したことは確かである。

なお、兵庫県立歴史博物館の入江文庫には、「江戸中橋広小路、錦橋堂」刊の「やくしや地口かるた」がある。芝居のかるたと言葉遊びのかるたを掛け合わせた興味あるものであるが、骨刷りだけで彩色がないので、彩色のある錦絵を奢侈品として禁止した天保年間(1830~44)のものとされている。また、同文庫には、この他にも、上方のこの種のかるたが何組か収蔵されていて、研究にとっては貴重な情報源となる。

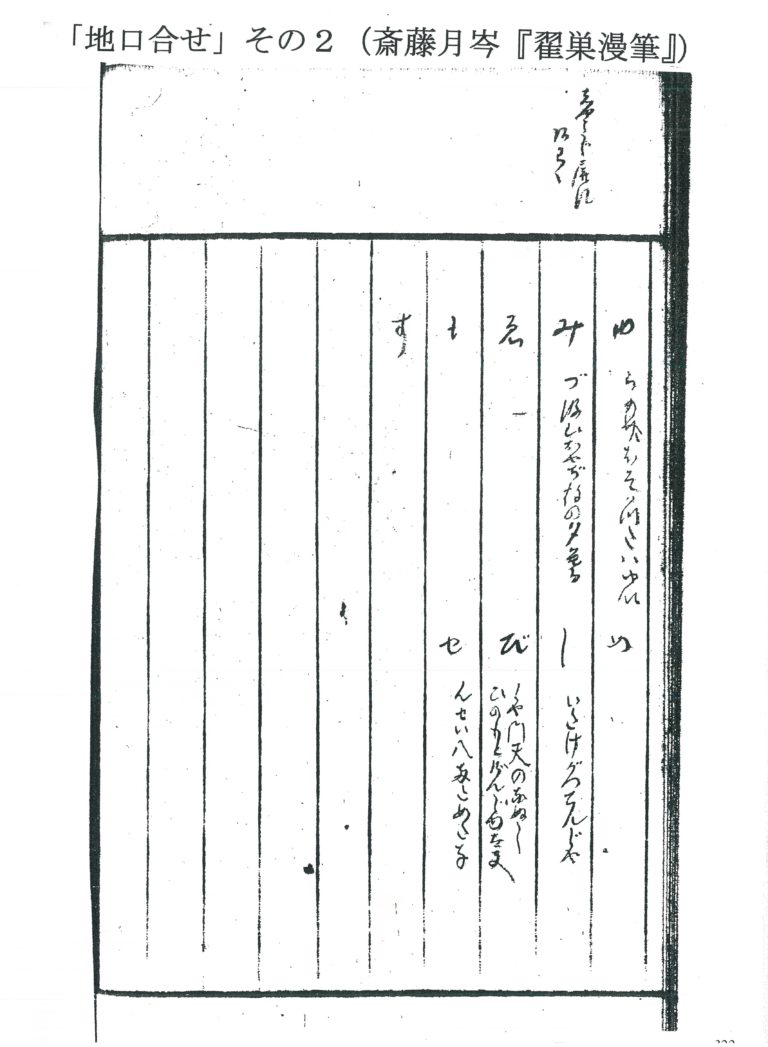

繰り返すが、江戸時代の「地口かるた」の形状については情報が少ない。常識的には、絵札と字札の組合せであったと思われるが、『翟巣漫筆』には「ととさまは馬鹿な女郎買かかさまはおやめと申ます」という二十三文字にも及ぶ長文の句がある。長谷川忠兵衛版「地口歌留多」の場合は最長で十二、三文字であるので収まっているが、二十三文字は限界を超えているように思える。だが、地口行燈では「歌合せかるた」のように句の前半と後半に割って掲載したとも思いにくい。斎藤月岑が見たかるたはどのような字配りで二十三文字を一枚の読み札に収めたのだろうかと思う。ここでは長谷川忠兵衛版「地口歌留多」などの明治年間(1868~1912)に入ってからの作例に基づいて江戸時代のものをイメージしておいたが、確実な史料に欠けていることは述べておかなければなるまい。

[1] 足立区立郷土博物館『特別展図録 地口行灯の世界』、同館、平成十七年。

[2] 大牟田市立三池カルタ記念館『かるたの世界』、同館、平成十四年、二三頁。

[3] 地口については、鈴木棠三「解説・しゃれ」『新版ことば遊び辞典』、東京堂出版、昭和五十六年、一〇二七頁。中村幸彦「もじり、地口」『中村幸彦著述集』第二巻、中央公論社、昭和五十七年、二八六頁。綿谷雪(きよし)『言語遊戯の系譜』青蛙社、昭和五十一年、二九一頁。岡雅彦「口合の発生」ハワード・ヒペット、長谷川強編『江戸の笑い』、明治書院、平成元年、一〇五頁。川本皓嗣「近世の地口-『掛詞の詩学』序説-」東大比較文学會『比較文学研究』第七十六号、すずさわ書店、平成十二年、四頁。