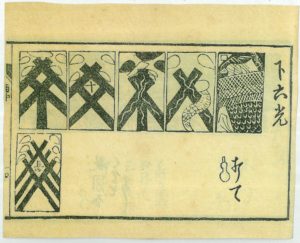

日本のかるた遊技には文芸文化の色彩が濃い。しかもそれは平安時代の貴族文化とは違って、一般庶民が楽しめる文化であり、そこには「聖・俗・遊」が渾然として混じり合っている。「聖」なる優雅な和歌なのに、かるた遊技の世界ではいつの間にか「濡れにぞ濡れし色はかはらず」だから川に落ちた小判だとか、「はなより外にしる人もなし」だから天狗の面と団扇だとかいう「俗」な挿絵が付いて笑いになり、それを使って博奕の「遊」がなされる。寺社の「聖」なる境内や拝領地に女性を多く抱えた「俗」な店ができて遊郭となり、客の「遊」の相手をする。お寺の本堂に檀家が集まって賭博の開帳である。寺院は寺社奉行の管轄であるから、町奉行所は取締りに手が出せない。大手を振ってのご開帳である。

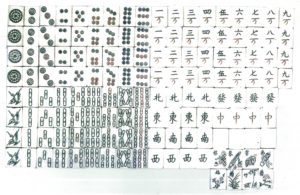

こうしたかるた遊技の世界では、文芸の文化と言ってもしかつめらしい顔で文字を読んでもっともらしい鑑賞のことばを発するのではなく、多くの場合、文字は遊技のきっかけにとどまる。「百人一首」だからといっても、実際には、読み手はカードの冒頭の二、三文字を目で追った後は暗記しているままに「上の句」を吟誦するのであり、取り手もまたカード上の決まり字を見る以外には文字には関心がなく、以前から耳で聞いて記憶している「下の句」を気持ちの中で吟誦するのである。「いろはかるた」でも同様で、読み手は「い」と認識すれば「犬も歩けば棒に当たる」と口から出てくるし、取り手もカードの隅にある「い」の字を見るまでもなく「犬に棒」の絵を見てそのカードを取りに行くのである。そこに文字の読めない幼児が加われば、「論より証拠」は「論より証拠 藁人形」、「油断大敵」は「油断大敵 火がぼうぼう」と読んで、絵で取りに行けるように図像を表す「藁人形」や「火がぼうぼう」のヒントを出してあげる。つまり、かるたの遊技は文芸の文化だといっても文字文化の比重は少なく、文字を習得していない者も楽しめる「ことば遊びかるた」なのである。

かくして「ことば遊びかるた」は一つのイメージに到達する。それは大坂発で、文芸色が濃いとは言っても口承文芸の伝統を活かした遊技の具であった。文字の読めない者も楽しめる文芸遊技、そこには厳しい競争社会に生きていても公正であることを志し、弱者への配慮のある大坂の町人気質が溢れている。そういう意味で、これは江戸時代のかるた文化を性格づけた一つの代表作であると思う。こういうかるたを開発した大坂の人々の感性に敬意を覚えるとともに、こうした上方臭さに拘ることなく親しみ我がものとして楽しんだ江戸の人々にも共感している。