令和四(二〇二三)年十一月に出版した『ものと人間の文化史189 百人一首』(法政大学出版局)とこの論文で、私の四十年に及んだ「百人一首歌かるた」史の探索の旅は一応の結論に達した。崇徳院の絵札に皇族を示す繧繝縁(うんげんべり)がないことに気づいたところから始まり、「百人一首歌かるた」では、和歌の順番、歌人名、和歌本文において、江戸時代初期、前期のものと元禄年間以降のものとの間に定型的な相違があることに気づかされ、さらに、「かるた」の基となった『百人一首』という歌集自体にも冷泉流と二條流の二流派があると思い知らされ、国文学史の先達の業績には説明がない暗黒に怯えながら一歩前に出た時の恐怖に満ちた気持ちは今も鮮明に覚えている。そして導きもないままに真っ暗闇でもがいて進む研究の果てに辿り着いたのは、当時は考えてもみなかった結論である。

私が研究を始めた昭和五十年代(一九七五~八四)以降、人文科学の歴史研究は大きく変化した。一言で言えばデジタル化とグローバル化である。科学技術の驚異的な進歩により、物品史料の再検証が行われて、それまで理解できていなかった驚くべき史実が見えるようになった。生物の生命科学の発展によるDNA分析の進展は歴史研究の新しいステージを用意した。また、従来の「文献史学」が依拠してきた文献史料についても、史料の材質、製作方法、さらには手書き文献の筆跡や絵画史料の顔料などの再鑑定により、驚くべき真実、逆に言えば従来の研究成果物の鑑定の甘さ、犯していた誤りなどが赤裸々になった。文献の鑑賞と自己流の解釈を基礎にしたような研究方法はその土台から揺らいできたのである。したがって、歴史学の世界でも、研究発表の要点、討論の決め手は物品史料が示すどのような真実を提示できるかになってきた。それをせずに、物品史料にあたって真剣に調査を進めるのではなく、旧来の古臭い旧説をつまみ食いしてあいまいな記述を行い、それの説得力を増すためか、料理の添え物のパセリかサクランボのような物品史料の提示、それも判読が難しいぼやけた白黒画像を添えたような「謎解き本」「入門書」「ムック本」が通用する時代は過ぎ去ろうとしているのである。

この半世紀の期間に私が取り組んできたのは、「かるた」の歴史、とりわけその誕生の歴史の研究である。私の敬愛する日本古代史の研究者、同志社大学教授の森浩一教授は、無文字文化と神話と『古事記』、『日本書紀』などの初期の文献史料とが交錯する建国の時代について、古墳などの物品史料を重視することと、地方史を重視することを柱にして見事に描き出して、神話と記紀の解釈で作られてきた古代史学を一変させた。生前の森はいつも、「私は考古学から日本史を書きたい」と言っていたが、それは私の課題意識とも通底している。私もまた、従来の国文学者たちの研究では見落とされてきた「かるた札」の遺物という物品史料を読み解くところから見えてくる「百人一首歌かるた史」にこだわってその発生史を研究してきた。

私は、前著でも、この論文でも、従来の国文学者の著述を批判し、数々の新事実を提示してきた。その多くは、私が市中で探索して発見、保全した物品史料の解析から得たところである。そして、これを論拠として議論を迫る私の著述のありかたは、もっぱら文献史料に依拠して書かれる国文学史の著述とは別世界であり、あたかも、証拠を突きつけて自白を迫る刑事の取り調べの調書か、裁判における検察の論告求刑のようだと良く言われる。顧みれば、私は、自分が「法学部生の文章」をもって、これとまったく異なる、考証と鑑賞をまぜこぜにしたような高尚な「文学部生の文章」の世界に乱入するようなものであった。そうであればこそ、同じ内容をくどいほどに繰り返して説明したし、かつてないほどに主語が「私」の文章を数多く書いてきた。そして、『百人一首』に採録されている和歌についての解釋も鑑賞も文章にはしていない。

従来の歴史学の研究の在り方からすれば、学術機関の研究室で行なわれる「文献史学」が王道であり、森や私のように現場を這いつくばる「物品史学」、「歴史考古学」の手法は邪道に見えるであろう。だが、現代の科学は驚くべき速さで進歩している。すでに、木材の年輪による年代判定の進歩で、古代の建築物や木製の器具の制作年代が正確に判明している。エックス線の透視で仏像の胎内仏や由緒を記した木片が発見されたりして、国宝クラスの宝物で制作年代の再鑑定が行なわれている。熊本大学の女性の助手の気付きから始まった「圧痕考古学」は、縄文土器に残る果実や大豆などの穀物、それに集まる昆虫などの圧痕からその制作時期に穀物の耕作や貯蔵が行なわれていた事実を雄弁に物語って古代史像を一変させている。ゴキブリの圧痕とかコクゾウムシの圧痕から縄文時代の食料の備蓄を明らかにした調査の成果を教えられると、その斬新な発想には驚嘆させられ、もう笑うよりほかに反応の仕様がない。こうした大嵐と比べればコップの中の小嵐であろうが、『百人一首』やその「かるた」の歴史研究の世界でも、たとえば「小倉色紙」の紙質の科学的調査や貼り合された個所の透視調査によってその製作年代が大きく解明されるように、AIを活用した筆跡鑑定の進歩により文筆史料の製作者やその年代がはっきりするように、そして「かるた」札の科学的分析で、その制作年代や制作地が解明されるように、物品史料の科学的な検討の進展により、その歴史像は、神話の世界から科学、学術の現場へと降臨するのである。

こうした進歩によって、物品史料からは、その成立年代、製作、活用された地域、絵や書の作者、その他数々の新情報が次々と解読されて歴史の実像が明らかにされるので、物品史料に依拠する歴史研究にとっては力強い味方になる。科学の進歩は「歴史考古学」に味方する。他方で、「文献史学」は、依拠してきた文献史料について、従来の鑑定、評定の真偽、妥当性がいちいち試されることになり、科学的事実によって学説の真偽が再判定される機会が増大する。

ただし、国文学史の研究者にもその研究環境には事情があったと思う。学術情報のデジタルな公開が進展している最近の研究事情からすると想像しにくいが、もともと『百人一首』研究の世界では、文献史料がすなわち物品史料であり、それの学術的な研究と、内容に踏み込んだ鑑賞とが混然一体となっていたのである。たとえば名家に家宝として伝わるような『百人一首』の巻子について、そのものの素材の紙質や制作の手法、書き手の筆跡などを科学的な手法を駆使して解読するような、他の研究領域ではごく当たり前の調査、分析の手法が応用されるようになったのは比較的に近い過去の話である。それ以前は、名家所蔵の名品といわれるような『百人一首』の巻子を調査するには、その所蔵者宅に参上して、白手袋とマスクの着用を求められ、うやうやしく巻子をひも解き、「写真の撮影はご遠慮ください」という制止もあって、息もかからないように注意して閲覧して、見終えると元通りに巻き戻して、感謝して退去するという次第であった。行儀の悪い私はよく拝観の途中で我慢しきれなくなってトイレをお借りしたが、それは実は、見て記憶したばかりの情報をこっそりとメモに記録する作業をするのに一人になるための方便あった。こういう関係であったから、物品史料としての巻子に何がしかの感想があったとしても、先方との関係がこじれて閲覧する次の機会が来なくなるのも困るので、それは口にもしないし文章にもしないで、名品拝観の感激の告白が研究成果となる。そこでは、解析と鑑賞がごちゃ混ぜになることになる。そして、残念なことに、こういう拝観の機会は、一部の有名大学の研究者には開放されていても、若手の無名な研究者や、在野の民間研究者には与えられておらず、押し掛けても門前払いされることが多かった。若い研究者や在野の研究者は重要な史料を見たこともないし、見る機会も与えられていないこういう研究者世界であれば、斬新な研究手法の成果が表れる機会もおのずと減少していく。

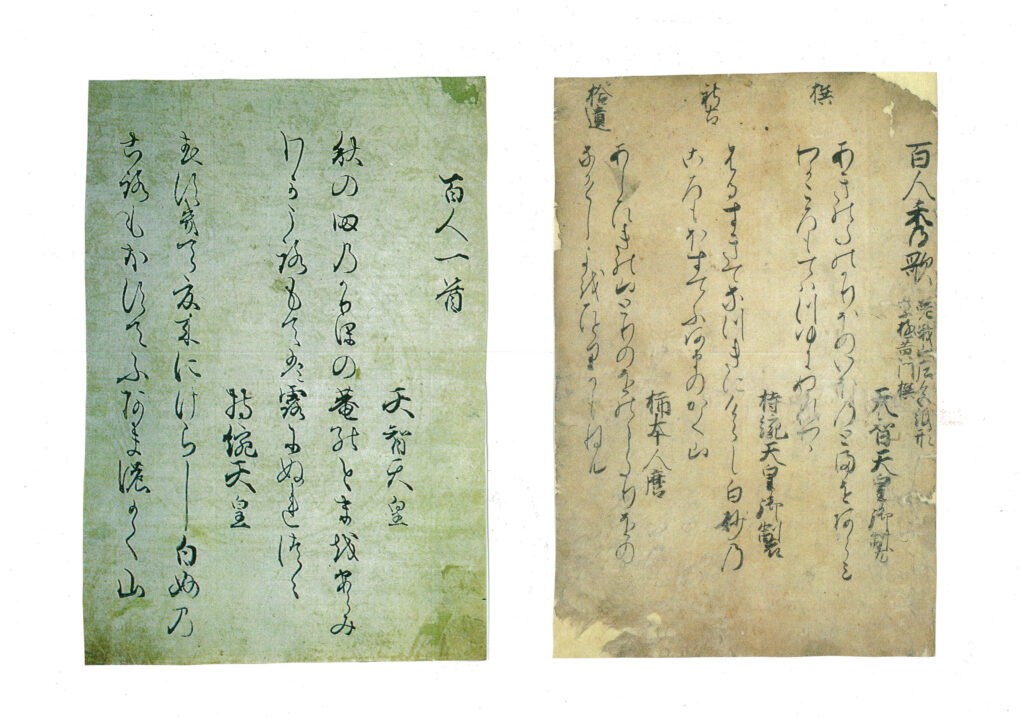

古い時代の国文学史の研究環境のもう一つの問題点は、複数の、いや多数の文献史料を一度に並べて比較調査することの難しさにあった。『百人一首』の古文献は文化財だから、各々の所蔵場所で調査、検証することになり、一点限りの調査となり、複数の史料を集めて比較検証することが困難であった。したがって、多数の史料を一堂に集めると見えてくる問題点が見えにくい。一方、私は「かるた」史の研究者であるから、骨董市場や古書店で発掘し、保存してきた数組の「かるた」札から特定の同じ札、たとえば「持統天皇」の上の句札(絵札)を選び出して、数点の「持統天皇」を同時に机上に並べて比較検討するのは日常的な研究手法であった。江戸時代初期(一六〇三~五二)、前期(一六五二~一七〇四)の「かるた」札では、崇徳院の札の歌人像に繧繝縁(うんげんべり)がないのが基本的な形であったという発見も、この時期の「かるた」札では「持統天皇」という表記はごく少数で、多数は「持綩天皇」と表記していたという発見も、歌人名や和歌本文の記載に何箇所も定型的な違いがあり、そこから、制作年代と流派の区別がつくという発見も、こういう比較検証の中での発見であった。だから私はこういう新しい発見を繰り返した時にも、自分は天才だとか、ある夜天の啓示を受けたとか、平成期最大の発見をしたとか思い上ることはなく、これは研究手法の違いがもたらす、誰でも気が付くごく普通の結果にすぎないと思っていた。そして、未知の研究世界に入る入口を見つけるチャンスの少ない古い研究手法のままでいる国文学史研究者に同情していたのである。こういう世界に科学的な研究が定着するはずはない。

もう一点、この論文で私が心がけたのは、歴史の敗者の視点から『百人一首』を見るという考察の方法である。この点も、森の『敗者の古代史 「反逆者」から読みおす』と志が通底している。ここでは、その代表例として、後鳥羽歌壇を飾った二名の女性歌人を繰り返し登場させた。周知のように、承久の乱の敗者、後鳥羽上皇の一派は『嵯峨山庄色紙形』から排除されたが、後鳥羽院と順徳院は後に『百人一首』で編入された。だが、こうした復活の恩赦を受けることなく消されていった後鳥羽歌壇の歌人も多い。その者たちは、その作品、数多くの名歌も消され、名前さえも忘れられて、今日ではごくごく少数の研究者以外には誰も、何も知らない。こういう私も、恥ずかしながらここで取り上げた女性歌人たちのことは、塚本邦雄の著作で初めて知った。そして、森が、ヤマト王権の争いに敗北して、記紀では「反逆者」と記載されている地方の族長の多くが、地元では名君として記憶され、神として祀られている事実から日本の古代史を解きほぐしていったように、抹殺された歌人の作品に接し、またその人物を知ることは、謎の多い、暗黒の歌集『百人一首』の本質を解きほぐしていくうえでの一条の光になるように思えるのである。

さて、いずれにせよ、私の『百人一首』探索の旅は終わった。この文章は、元々は新著『ものと人間の文化史189 百人一首』の冒頭、第一章に掲載する予定で準備したが、紙幅の制限で削除して、同書では「かるた」の歴史だけに集中して構成した。第一章であれば、そこでは歴史の問題点を明らかにして、第二章以降で説き明かす「百人一首歌かるた」の歴史、変遷への読者の関心を喚起する展開の叙述になるのであろうが、こうして分離してしまうと、これは「百人一首歌かるた」史研究を終息させる叙述のエンドロールの役目になってしまう。未来を展望するべき役割であった叙述が、達成してきた過去を振り返る役割の叙述に転換してしまう。不本意であるがそこには、若さが老いに転換されたような雰囲気、匂いが立ち上ってしまう。

私は、この論文の中では、かるた史の先達、国文学史の先達に数々の非礼を犯してきた。批判は学術研究の範囲内に止めた積りであるが、筆が走りすぎて表現が過激になり、不快に思われたとすればお詫びしたい。老いの繰り言のような冗長な文章になってしまったが、お付き合いくださった寛大なお心の読者諸兄姉に謝意を申し上げつつ筆をおかさせていただこう。