次に、この時期に、地方をPR したり、地方に残る伝統カルタの保存、復権を図ったりするものもある。これも列挙しよう。

「越後花(新潟県)」(参考品)(大石天狗堂、発行年不詳)

「中期天正カルタ」(「三池カルタ」復元品)(大牟田市立三池カルタ記念館、平成元年)

「総理大臣の花加留多」(大石天狗堂、平成三年)

「うんすんカルタ(熊本県人吉市)」(人吉市ウンスンカルタ保存会、平成三年)

「伊勢(愛知県、岐阜県、滋賀県)」(参考品)(松井天狗堂、平成八年)

「小松(福井県)」(松井天狗堂、平成八年)

「小松(福井県)」(改訂版)(松井天狗堂、平成八年)

「桜川」(参考品)(松井天狗堂、平成八年)

「小松(福井県)」(天下惣一)(松井天狗堂、平成九年)

「はなのき花札(長野県飯田市)」(飯田市美術博物館、平成十年)

「琉球花札(沖縄県)」(アートユニットカニメガ、平成十八年)

「名古屋花札(名古屋市)」(大石天狗堂、平成二十年)

「金時花(岡山県、徳島県)」(参考品)(大石天狗堂、平成二十年)

「小丸(中国、四国地方)」(大石天狗堂、平成二十年)

「金時花(岡山県、徳島県)」(上記の色調再調整版・参考品)(大石天狗堂、平成二十一年)

「越後小花(新潟県)」(参考品)(大石天狗堂、平成二十一年)

「京都花札(京都市)」(大石天狗堂、平成二十二年)

「大和寧楽(やまとなら)花札(奈良県)」(ふること社、平成二十四年)

「留萌花札・萌か留た(北海道留萌市)」(地域情報受発信システム実行委、平成二十六年)

「小松(福井県)」(双天至尊堂、平成二十七年)

「大二(九州北部)」(双天至尊堂、平成二十七年)

「雪ミク平成三十年花札(札幌市)」(ユニファースト、平成三十年)

これらの中には、昭和後期(1945~89)あるいは平成前期(1989~2003)から繰り返し発行されているものもあり、私の手元にそのカルタはあるが、発行年を示す史料もないし、私の記憶もずいぶん不明確になっているので、発行年を不詳とした。

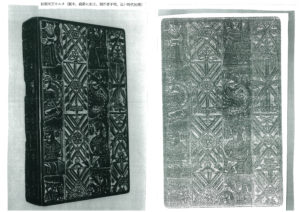

伝統的なカルタの復元については一言解説しておこう。この時期の復元カルタの嚆矢は大牟田市立三池カルタ館(現、大牟田市立三池カルタ・郷土資料館)の中期天正カルタの復元であった。それは、同館の開設に際して、郷土である大牟田市立三池地区で行われていた「三池カルタ」制作の歴史を再現する趣旨の作業であった。そのために、多額の予算を投じた。当時の用紙は、滴翠美術館に問い合わせたところ以前に専門家に鑑定してもらって毛足の長い楮(こうぞ)であることが判明していると教えられたので、近隣の福岡県八女市の製紙業者に防腐剤も漂白剤も入れない往時の製法での楮(こうぞ)紙の制作を特注し、京都市の宮脇売扇堂に発注して、①江戸時代初期(1603~52)の彫り方の木版の版木を制作して、②当方から提供する用紙に手摺りし、③往時の色彩である赤、黄、緑の三色の彩色を手彩色で行うことを委嘱した。こうして完成した表紙(おもてがみ)を使うカルタの仕上げには、世界で唯一の手作りカルタの職人、京都市の松井重夫の手を借りた。松井は誠意をもってこの仕事を行い、江戸時代初期(1603~52)のカルタ職人に匹敵し、時にそれを凌駕する高い技術の水準を示した。カルタ職人としての松井の生涯で、これが代表作と言える出色の出来であった。

こうして復元制作したカルタは「三池カルタ」の史実に忠実な復元品である積りであったが、技術的には問題はなかったが、背景事情に問題点が判明した。カルタ完成後数年経過して、これよりも一時代古い時期の真正の天正カルタの版木が発見され、復元品は中期の天正カルタであり、カルタ職人が京都に進出した後に同地で制作されたものと考えられるようになったのである。この新発見の版木のカルタは、図像は復元したものと酷似しているがサイズが一回り大きく、この大きさのものが三池地区で制作されたのではないかと思われた。つまり、復元品は三池地区での制作ではなかったのであるから、三池カルタ館としては残念であった。またこれに伴い、芦屋市の滴翠美術館にある一枚の「天正カルタ」の背面に「三池住貞次」とある「貞次」という職人は、三池地区で仕事をしていた職人ではなく、三池出身で京都で仕事をしていた者であったと考えられるようにもなった。三池カルタ館の復元作業では、当初貞次は大牟田市三池地区在住の職人と思われていたので、背面の中央に「三池住貞次」と入れる予定であったが、この名称につき滴翠美術館の使用許可が出なかったので空白にせざるをえなかった。そのために結果的には史実に合わない誤記を一点避けることができたのだが、それは皮肉な辻褄合わせであり、誤りを避けられた嬉しさよりも失望の方が強かったことを覚えている。

もう一点は、この真正の版木の出現により、「三池カルタ」復元のモデルとした神戸市立博物館の所蔵する天正カルタ版木の史料価値に深刻な疑問が生じたことである。ただ、ベルギーのアントワープ市で発見されたドラゴンカルタの史料により、復元した版木の図像そのものは十六世紀のヨーロッパのカルタと酷似しており、史実に合っていることが判明したので、三池カルタ館の復元作業が水泡に帰する危機は克服できた。

この三池カルタの復元に刺激されて、他にも伝統のカルタの復元が行われるようになった。とくにこれに熱心に取り組んだのは京都市の松井天狗堂と大石天狗堂であった。

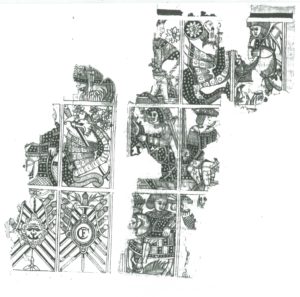

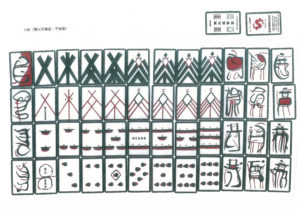

まず、松井天狗堂は、平成年間(1989~2019)に入ると、福井県の山口泰彦の注文を受けて「小松」を制作し始めた。だが、これは、伝統のカルタを復元する趣旨のものであったが、木版ではなく自己流に作図して彩色した原図を現代の洋紙に機械印刷して表紙(おもてがみ)に使用したものであり、手彫りの木版のカルタであれば彩色に隠れているがよく見れば摺り出されている描線が欠落しており、図版が中途半端である。また、その色彩も骨摺りの表紙(おもてがみ)に手彩色で顔料を入れた伝統の手描きカルタとは大きく違って、合羽刷りで彩色しようとしたので、紋標の棍棒や剣の彩色が切れ切れになるという伝統のカルタでは見たことのない展開になり、また、これらの紋標の数札中央の赤色の菱形図形が、元来は中抜きなのにトランプの紋標であるダイヤの様に塗りこめになっていて奇妙である。そこで改訂版では手彩色を済ませてから印刷した表紙(おもてがみ)を使用しているが、今度は原図にある手彩色に固有のはみ出すエラーやずれるエラーがない近代的に正確な彩色であり、伝統のカルタの味わいが表現できていない。

それに、そもそもモデルにした「小松」が昭和期(1926~89)の任天堂製のものであり、明治時代(1868~1912)の伝統の図像からすると多少ずれている。その一例をあげると、明治時代(1868~1912)の「小松」では、このサイトの図像一覧で示した骨摺りを見れば誰にでも理解できるが、オウルのカードでは、「三」と「四」では紋標の「オウル」をすべて大きめに描き、「五」と「六」では小さめに描く。「七」では上下四隅の四個の紋標を大きく描き、中央の縦列の三個は小さく描く。「八」ではすべての紋標を小さく描く。「九」では中央縦列の上下二個だけ大きく描いて残りの七個は小さく描く。これは、合羽摺りの彩色後には顔料に隠れて見えにくくなっているが、それでもカードを見たときに札ごとに微妙な印象の違いをもたらしてくれる。一目で見分けがつくような工夫であり、これが伝統の賭博遊技カルタの味わいであるが、昭和期(1926~89)の制作者はすべての紋標を機会的に同じ大きさに揃えてしまった。それだけ味わいが減じたのであるが、松井は、この昭和のデザインをした明治期(1868~1912)以前の伝統の手作りカルタを復元したことになる。総体として手作りカルタの復元品とは言えない機械的な出来に終わった。山口泰彦は、福井地域での「小松」の遊技法の復活、保存を試みていたのであるから、その志は理解できるが、この復元作業は成功したとは思えない。

山口は、この奇妙な復元品もどきに「天下惣一」というブランド名を付けて数万円の価格で販売を始めた。この「天下惣一」には笑った。もともと、江戸時代初期(1602~52)の賭博系カルタでは、すぐれた工芸品に対して豊臣家が「天下一」の称号を使用することを認めており、それが品質の保証であり、制作者の誇りともなった。この呼称は江戸時代中期(1704~89)以降に廃れたのだが、以前の権力者が付与した正式の称号であるから最初から最後まで「天下一」であった。「文化勲章」が「文化大勲章」になる日がこないのと同じことである。山口は、そうした由緒も知らなかったのであろうか、日本一の復元品と自賛したかったのか、「天下惣一」と名乗った。これは、分割しようのない「天下一」の中間に異文字が混入していて単語として違和感がある。たとえば茶道の知識にも欠ける「家元」でもない人が勝手に「本家大元」と自称しているような、あるいは「山口殿泰彦」という自己紹介に遭遇したような奇妙さが印象として残る。カルタ史の知識に欠けることを自白しているようなもので、とんだところで御里が知れる、である。上記の図像制作での誤りに加えてこれでは、折角の自主製作も台無しであろう。山口の発見を評価して、自分たちでも「小松」の遊技を再現して広めたいとする者はいたがこの遊技具価格がネックになった。山口自身の「よみカルタ」遊技を普及させたいという初心に反するものではなかっただろうか。

なお、松井は、その後、「伊勢」や「桜川」など、金銀彩を必要としない「地方札」の復元品を制作した。松井天狗堂の仕事場に遊びに行くと、松井はいつも、こんなものをいたずらしてみましたと言ってこの種のカルタを出してきたが、いずれも図像としては不完全なもので、どの時代のかるたの復元であるのかが分かりにくく、また実際にこれを購入する市場もなかったので、試作の参考品として扱っておきたい。「桜川」に至っては、元来の消費地が日本のどの地方であったのか判然としないでいたから、もしどこからか注文があって実際に遊技に使用するカルタとして制作したのであれば、どこにそういうグループがいて、どんな遊技法であるのかをぜひ知りたいところであったが、残念ながらそういう機会はなく、松井からカルタ札は分けてもらえたが、使用地や特別のルールなどについて教えてもらえる機会はなかった。

松井はさらに奇妙な手作りの花札や道斎かるたなども制作した。その際に松井は、自分が復元したかるたは、元々は昭和前期(1926~45)から松井天狗堂で先代や先々代が制作していたものの復元で、その版木も残っていると説明していたが、それが例えば「桜川」は大石天狗堂の、「道斎かるた」は山城屋の製品のコピーであることは明らかで、いくら「自由花札」の時代であるとはいえ、他社のかるた図像の無断利用まで自由ではなかろうに、と残念に思った。

松井は確かに世界唯一の手作りカルタ職人であるけれども、松井が作ればどんなものでもカルタ、かるたとして通用すると思うのは錯覚である。個人が制作した紙片は、それが商品であれ無償の贈呈品であれ、実際に社会で遊技具として通用して初めてカルタ、かるたとして認められる。松井の制作したカルタ、かるたには、どこに顧客がいたのだろうか。私は松井からそういう顧客がいると聞いたことはないので、多くは参考品どまりだと考えているが、ごく少数ではあれ熱狂的なマニアやコレクターに歓迎されたのであるから、こうしてこの時期の自由カルタに数えることとしてリストに加えた。

なお、松井は、この時期に日本骨牌製造が廃業する間際に二階の倉庫の隅に残されていた、大正年間(1912~26)、昭和前期(1926~45)に機械印刷された「赤八」「福徳」「大二」「株札」等の地方札の表紙(おもてがみ)を使って、これを実際のカルタの形に加工した。もう少し詳細に言うと、日本骨牌製造、つまり昔の玉田福勝堂の廃棄寸前の倉庫でこうした表紙(おもてがみ)を発見してそれの活用を思い立ち、数枚を分けてもらって松井天狗堂に持ち込んで制作を依頼したのは私である。一組数千円の手間賃を支払った。松井はこれに応じて作業をしてくれたが、後には自身で日本骨牌製造から直接に表紙(おもてがみ)を入手して複数個を制作した。これは松井天狗堂でも売れれたし、廃業直前の時期の日本骨牌でも売られた。そして今日では「日本骨牌製造」の地方札として通用している。表紙の制作年からカルタとしての仕上げの年までに数十年の経過があったが、贋物ということではなく、本来の製造方法と同じ方法、同じ工程できちんと復元されたのであるから、これもまたカルタ史を偲ぶ史料としては価値がある。

一方、山口の高額地方札は、実際に地方札の遊技を復元することを困難にすると考えたのが雙天至尊堂であり、地方札遊技を実際に再現しようとする者にも入手が容易な低価格の地方札、「小松」や「大二」を制作した。そこには復元品を制作してカルタ文化史に貢献したいとする歴史学的な意図ではなく、シンプルに現代社会で地方札を遊ぶ用具を供給して伝統かるたの遊技の保存、復興を図りたいという趣旨がある。その志は評価できる。

松井天狗堂と並んで、もう一店、伝統のカルタの復元に熱心であったのが大石天狗堂である。同店は、平成年間(1989~2019)に「越後花」「越後小花」「金時花」「小丸」「うんすんカルタ」等を相次いで制作した。ここでとくに注目されるのは、「総理大臣の花加留多」の復元である。同店は以前から、明治中期(1887~1902)に伊藤博文が渡米する際に土産品として初期花札図像の復元品を同店に特注し、それは同店に残る一点も含めてわずかに二点しか残っていないカルタ史の貴重な史料であると説明していたが、その図像を用いて復元したのである。この花札は、トランプ大の大型で、「武蔵野」の図柄であり、金銀彩を多く用いて豪華に仕上げている。

だが、同店の説明は先々代の店主、前田正文が言い出した伝説であり、史実に合わない。実は、対米輸出用の花札については、すでに明治二十年(1887)頃に上方屋が日本国内でも売り出しており、明治二十一年(1888)の同店の広告によれば、「外国行花かるた 代壹圓 米國へ輸出せしかるたにして西洋がるたと同様の寸法にて極蒔繪を上等となし日本の美術品に背かぬ美麗佳品の品で有升」[1]である。これは手描きの「極蒔絵」と想定されるが、少し遅れて活発な需要に応じるために制作されるようになった木版のものは玉田兄弟商会でも制作している。私の手元には、上方屋が述べたような蒔絵のもの(但し、柳の光り物の札は、雷雨の中を走る奴という「武蔵野」の図像ではないが、さりとて後世の「八八花」の小野道風と蛙の図像でもなく、いかにも過渡期らしく、小野道風とは明らかに別人の、雨中で傘を広げて立つ若い公家の姿が描かれている)と「天下無類日本一かるた製造、玉田兄弟商會」製の木版のものがある。大石天狗堂製のものも、その伝説とは異なり、実態はこの時期の対米輸出用の製品の一つである。したがって、伊藤が渡米する際に、土産品として当時人気のあった輸出用の大型花札を何組か大石天狗堂に発注したことはあったかもしれないし、たまたま在庫が足りなくて製造したこともあったかもしれないが、特に限定品として特別に作らせたという事態は想像しにくい。また、ここには、大石天狗堂が伊藤博文の注文を契機にして開発した武蔵野図像の大型花札を後に玉田兄弟商会が真似て追随したのであって、前田正文の伝承は史実だとするストーリーが成り立つ余地があるが、大石天狗堂は、この花札の版木は同店から直接に大阪の博物館に寄贈されているとしている。そうすると、この版木が同店の外部に持ち出されて、玉田兄弟商会がそれを使って追随したというストーリーは成立しない。

そこでここでは「明治中期対米輸出用大型花札」とでも表記したいところであるが、史実に反していようとも「平成自由花札」の時代であって制作者は名称を定めるのも自由であるから、平成期に制作されたこのかるたについては、大石天狗堂が用いた名称をそのままに残した。こういう名称の物が作られるのも自由花札の時代だからであろうか。

私としては、伝統のカルタ札の標準的な図像を知ることさえ困難になっている今日の状況は望ましくないものと考えている。平成期に入ってもなお、日本のどこか、片隅で、なお伝統のカルタで遊技しているグループ、家族の存在が想定できる。北陸地方の「福徳」にもそういう例が見つかっている。そこで、このホームページでは、遊技用具の入手が困難になったそういう人々が図像をプリントアウトして裏紙を貼ることで実際に遊技に使用できるように、手元にある伝統のカルタの図像を全面的に開示した。これを活用した復元の費用は微々たるものになると思うので、積極的に活用してくれる人々が出てきたら嬉しい。

[1] 前田多門『遊戯大學 一名かるたの使用』、上方屋勝敗堂、明治二十一年、目(目録の略記)四頁。