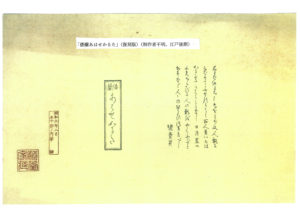

明治二十四年(1891)に東京の神田區元柳原町の山崎暁三郎から『教育いろは』と称される七五調で、四枚一組の、今でいえばラップのようにリズミカルな「イロハかるた」が出版された。次のような内容であった。

| いとけなき(稚き)よりいたづら(徒)に ろじ(路地)にむなしくあそぶなよ はやくがくこう(学校)へかよふべし にんげんとこそうまれ(生まれ)ても ほまれ(誉)のなきははぢ(恥)なれば へいぜい(平生)みもちをつゝしみて とくとがくもん(学問)はげみてよ ちゑとぎやうぎ(知恵と行儀)をまなびえて りゑき(利益)のじぎやうにこゝろざし ぬけめ(抜け目)なきやうこゝろえて るいなきわざ(類なき業)をなりたてよ をなごをとこ(女男)のさべつなく わがまゝきまゝ(我侭気侭)はすべからず かならずぎり(義理)をかたくして よくかうゝゝ(孝行)をつくすべし たにんやみうちきやうし(教師)へは れい(礼)をたゞしくうやまひて そこつ(粗忽)のふるまいなすなかれ つねゞゝつかふ(常々使ふ)ことばにも ねんごろ(懇ろ)なるがせんいち(専一)ぞ なんぎくぎやう(難儀苦行)もしんばうして らく(楽)をこのまずはたらけよ むりいはれてもはらたつ(腹立つ)な うそ(嘘)はかならずいはぬもの ゐどころ(居所)かざらずたかぶるな のみぐひみだりにおごる(奢る)まじ おのれ(己)なにほどまづしきも くるしみいとはず(厭はず)つとめなば やがてさかゆる(栄ゆる)ものぞかし ましていやしき(卑しき)ひとにても げいのう(芸能)あらばもちひられ ぶきりやう(不器量)なればすてられん ことをなすにもひとごと(人毎)に えて(得手)とふえてはあるなれど ていねい(丁寧)にしてはやくせよ あすのことをばけふ(今日)にして さき(先)はあと(後)へとすべからず きものはきよき(清き)をむねとして ゆあみ(湯浴み)はなるたけおこたらず めしはしよくするど(度)をきめて みのうんどうをほど(程)にせよ しゆゞゝ(種々)のことごとちゆうゐして ゑようゑいぐは(栄耀栄華)のみとならば ひとゞゝ(人々)われをうやまひて もゝとせちとせ(百歳千歳)になをあげん せけんのおさなきともがら(輩)よ すへゞゝ(末々)ふうき(富貴)をねがふなら きやういく(教育)うけてちをみがけよ |

これは、「イロハかるた」の原型になった、教訓的な内容の「いろは短歌」をかるたの形にしたものである[1]。ここには、見事なまでに、新しい学校教育の理念が詠いこまれている。子どもたちよ。君たちは、懸命に勉強して、まじめに仕事をして、努力すれば報われる。目上の者への礼儀を尽くし、身体の滋養、衛生に気を配り、我慢と節約に努めなければならない。そうして、いつの日か、名誉を挙げ、富貴に達するのであるから学校に通え。こういう理念が、直接に子どもたちに向けて語りかけられている。これは全く新しい学校教育の国家的な理念に基づくかるたである。

明治前期(1868~86)には、いうならば「文明開化」が時代の精神であった。そこではさまざまなものに「開化」の二文字がつけられた。往来物、つまり、江戸時代から続いた女性や子どもの教育書がある。小泉吉栄のHP「往来物倶楽部」には、小泉の蒐集と研究の膨大な成果がよく示されているが、それを見ても、明治初年には「開化」と冠するものが増えて、その後、「小学」あるいは「童蒙」も増えているが、「教育」という二文字を付したものは、数千点の往来物の中でわずかに明治二十六年(1893)刊の『〈普通教育〉帝国紳士用文』だけである。往来物という江戸文化には「教育」はなかったのである。こういう中で、しかし、イロハかるたの世界では、「教育」が使われ始めた。この言葉が、かるたの世界における近代の成立を示す指標だと思われる。私は、これから、かるたの世界では明治二十年代(1887~96)に近代が始まった、という事情を説明しようと思う。この時期に、江戸時代のかるたが終わり、近代のかるたが始まった。その事情を説明することで、日本社会における近代の成立についての通俗的で不正確な認識を改めたい。

さて、それならば、明治二十年代(1987~96)、とくにその後半期(1892~96)に、かるたの世界で何が起きていたのか。まず、明治前期(1868~86)のかるたは、基本的に大人と子どもが混じって遊ぶ家庭遊技のツールであり、それを手にする消費者として大人も子どもも区別なく考えられている。つまり、この時期のかるたの世界では、「女子ども」がひとくくりなのである。これは、伝統的にそうだったのであり、江戸時代のかるた遊びの基本は大人も子どもも入り混じった家族の遊びであった。孫が四歳になる正月に、祖母が「イロハかるた」を買い求めて、それを使って孫の文字教育が始まる。

江戸時代から明治時代にかけて商家で行われた正月の遊びとしてのかるたは、こういうものであった。子どもは、自分よりも年長の家族のメンバーが遊んでいる場所に入り込むことができる。最初は「ミソッカス」扱いであるが、年長者、大人と一緒に遊べるのが嬉しい。そこで、この時期には、「イロハかるた」類の頭には「手遊」という飾り言葉が冠せられることが多かった。

ところが、明治二十年代(1887~96)以降の「イロハかるた」では、大人と区分された子どもが販売のターゲットになっている。山崎暁三郎の『教育いろは』かるたがいう「世間の幼き輩よ、末々富貴を願ふなら、教育受けて智を磨けよ」との呼びかけは、就学適齢期の子どもに向けてこそ意味のあるものなのである。ここで、私たちは、かるたの制作、販売における、消費者としての子どもの発見を実見していることになる。「イロハかるた」は、親が買って親子で遊ぶ玩具であるよりも、父親が買って帰って子どもに与えるがもはや大人が子どもとともに遊ぶことはしないものになっていった。

[1] いろは短歌とかるたの関係については、鈴木棠三『今昔いろはカルタ』、錦正社、昭和四十八年、四五頁が参考になる。