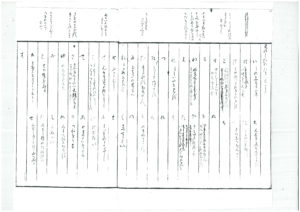

(上・江戸時代前期、下・江戸時代中期)

続いて絵札に移ろう。ここでの最大の問題は「ソウタ」である。南蛮カルタでは、四紋標とも、左側を向いた立像である。いずれも女性で、「ハウ」と「イス」には左下隅に、また「コップ」と「オウル」には右下隅に楯があり、各々左手でそれをつかんでいる。右手は各々紋標を掴んでいる。「ハウ」と「イス」では、右手の楯の図像の上に、小さな龍の上半身の図像がある。「ハウ」と「イス」の「ソウタ」は、これを攻撃しているように見える。女性の服装は、山口の説明を借りれば、「ハウ」と「イス」では「腰に締りのある武装風」であり、「コップ」と「オウル」では「寛濶(かんかつ)なガウン」である。

これが「蝙蝠龍グループ」のうんすんカルタでは多少崩れているがそのまま踏襲されている一方で、「火焔龍グループ」を見ると、⑤の「滴翠蔵品」では「ハウ」と「イス」は女性の武装姿で、「コップ」「オウル」「クル」では顔面に髭のある男性の甲冑姿であるが刀や槍の武具は持っていない。⑥の「滴翠蔵金地」では全員が女性で、服装は変化しているが南蛮カルタの様式に近い。しかし⑦の「滴翠蔵九曜紋」ではアジア化して、山口の表現を借りれば「弁財天式」の着物姿である。図像はやや小ぶりになり、足元の床が描かれている。⑧の「すんくん」も弁財天式の着物姿である。国立博物館蔵のものも同様である。ただし、「すんくん」の第六の紋標の「矢」では重大な変化が起きている。これについては後に扱う。

また、「ソウタ」の札に付随していた楯に関して言うと、「蝙蝠龍グループ」では、「コップ」と「オウル」では楯らしきものに崩れながらも残存している。①の「九博蔵品」、②の「西沢旧蔵品」、③の「南蛮文化館蔵品」では、「ハウ」と「イス」では左隅下の楯が上の龍と合体して龍の全身になり、「ソウタ」がそれをつかんで攻撃している姿になっている。ただ、④の「明治期木版品」では、もはや龍の全身像も溶けて正体不明のひも状のものとなっている。一方、「火焔龍グループ」はばらばらで、⑤の「滴翠蔵品」では楯はすべての紋標の札で消滅している。「ハウ」の札には龍の全身像があるが、「ソウタ」はそれを右手で掴み、従来は右手で掴んで振りかざしていた棍棒は左手に持ち替えられている。「イス」の札では、剣は右手に持たれたままであるが、龍は小さくなって図像の右側に移り小さな虫のようになり、「ソウタ」が左手でそれを抑えている。他の三種の紋標の札では、各々が紋標を持っている。⑥の「滴翠蔵金地」では、「ハウ」と「イス」で、楯の変じた龍の全身像がさらに変化し、「ハウ」では棍棒になり、「イス」では剣になっている。いずれも右手で持たれている。残りの三つの紋標の札のうち、新参の「クル」の「ソウタ」には楯が配されていて左手が添えられているが、「コップ」と「オウル」では消滅していて、左手は宙に浮いている。⑦の「滴翠蔵九曜紋」では、着物姿の「ソウタ」はほとんど踊っているようで、「コップ」では琴が添えられている。楯はいずれも火焔太鼓に姿を変えているが、「ハウ」では南蛮カルタのように左下隅にあり、「イス」では右下隅に移動し、「オウル」と「クル」にも火焔太鼓がある。「コップ」には琴があるので火焔太鼓は略したのだろうか。⑧の「すんくん」では「クル」の「ソウタ」にだけ火焔太鼓が添えられている。⑩「大津展示品」では、「イス」の「ソウタ」の足下にじゃれつく犬がいる。他の例のない不思議な構図である。

こうして見ると、江戸時代初期の戦う女性「ソウタ」の図像は徐々に衰え、「蝙蝠龍グループ」では女性であることは残ったが図像が崩れており、「火焔龍グループ」では「ソウタ」が戦う戦士を表すなら男性であるべきであり、女性であり続けたいというのであれば、戦う女性ではなく、火焔太鼓や琴とともに舞踊する優美な女性であるべきだということになっている。これが、上流階級が子女の遊技具の世界で求めた理想の女性像であったのだ。そこには、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の社会で、各方面で活躍した、生き生きとした女性たちの姿が元禄年間(1688~1704)までに徐々に薄れてゆき、「女大学」のもてはやされる、男性の慰安の対象物という性格に力点が置かれるようになった背景が見える。

続いて「ウマ」と「キリ」である。「ウマ」では、南蛮カルタは比較的におとなしい馬を横から描いているが、天正カルタ、うんすんカルタともに活発に跳ねて動いている姿である。「蝙蝠龍グループ」の馬はおとなしいが、「火焔龍グループ」では暴れ始め、中には正面を向いている⑥の「滴翠蔵金地」のようなものもある。

一方五紋標の「キリ」の札の人物の図像では、最も注意を引くのは坐っている場所で、「蝙蝠龍グループ」では箱状の座席に腰掛けており、「火焔龍グループ」では縁側風の高床に腰掛けている。ただし、⑧「すんくん」では、五人の「キリ」は高床に腰掛けているのに「矢」の「キリ」だけは箱状の座席に片膝を立てて坐っている。

ここで問題なのは、この人物は何者であるのかである。南蛮カルタではこれは君主を表していた。しかし日本では、天正カルタでもうんすんカルタでも、これは武人を意味するものと理解されていた。「キリ」ないし「コシ」は「武者の如きもの腰を掛る体」とされ、あるいは『雍州府志』では「庶人」とされた。「キリ」が君主を意味するとすると、天正カルタで「キリ」よりも「ソウタ」の方が上位にあるのもおかしいし、うんすんカルタで、「スン」「ウン」「ソウタ」「ロハイ」に続く第五順位であり、中国の官僚らしい「スン」よりも下というのは変である。「すんくんカルタ」になると、官僚の「スン」よりも上位に君主を意味する「クン」の札がある。君主より五段階も下にまた君主が居ると言う説明のつきにくいことになる。もう一つ、南蛮カルタでは、座っている君主の図像には左側にその王家の紋章を描いた楯があり、君主は左手をその上に置いている。それが日本では、早い時期から楯が省略され、君主の左手は支えを失って空中に浮いている。「キリ」は君主ではなくなったのだから、王家を象徴する紋章付きの楯が消失したのは不思議ではないが、図像はいかにも不自然なものになった。こうして「キリ」は武人と理解されていたのであるが、アメリカのイエール大学図書館のコレクション[1]に、「ハウのキリ」はモンゴルの武将、「イスのキリ」は烏帽子の武将、「コップのキリ」は中国の武将、「オウルのキリ」は鎧兜の武将という手描き図像の天正カルタがある。源、平、漢、蒙という組み合わせであろうが、まさに武人であって君主、皇帝ではない。

[1] 私の現地調査時のメモ(未刊)。