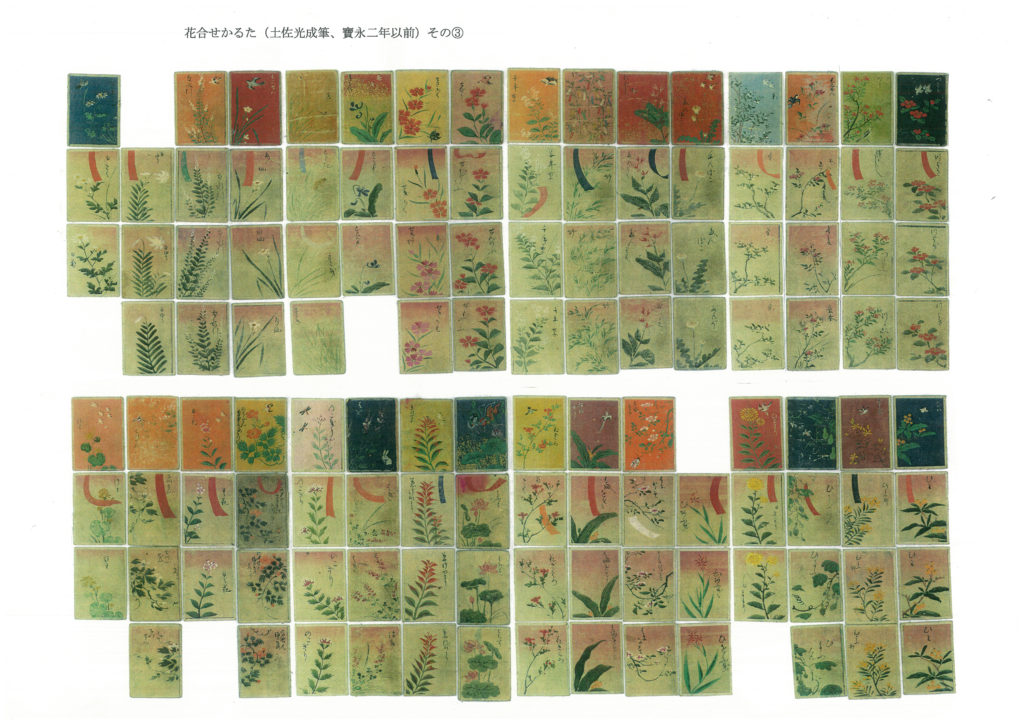

この花合せかるた札の紋標は札の上の記載に従えば次の様に整理される。参考までに( )内に私の判断で今日の表記を加えた。

【あ行】朝顔、あざみ(薊)・一枚欠、あほひ(葵)・一枚欠、あま茶(甘茶)・一枚欠、あわ(粟)、いちはつ(一初)、うつぼ草(靫草)、卯の花(卯の花)、梅、梅もどき(梅擬)、うをざ卯の花・一枚欠、おみなへし(女郎花)、おもと(万年青)・一枚欠

【か行】かいどう(海棠)、かきつばた(杜若)、がく草(額草)、かたくり(片栗)・一枚欠、かのこゆり(鹿子百合)・二枚欠、からすゆり(鴈百合)、川ほね(河骨)、かんらん(寒蘭)・一枚欠、きく(菊)・二枚欠、きけう(桔梗)・一枚欠、きつれじゆ・一枚欠、ぎぼうし(擬宝珠)、きようちくとう(夾竹桃)、きり(桐)・二枚欠、金銀しもつけ(金銀下野)・一枚欠、金しばい(金糸梅)、くさき(臭木)、くちなし(梔子)、ぐみ(茱萸)、くわん草(甘草)・一枚欠、けいとう(鶏頭)、けし(芥子)、こでまり(小手毬)・二枚欠、こぶし(辛夷)

【さ行】さぎ草(鷺草)、桜・一枚欠、さくら草(桜草)、さらさもく(更紗木)、しうかいどう(秋海棠)、しおん(紫苑)・一枚欠、しもづけ(下野)、しやが(著莪)、しやくやく(芍薬)・一枚欠、朱らん(朱蘭)、しよふぶ(菖蒲)、白菊・一枚欠、白ゆり(白百合)・一枚欠、白水引、すいせん(水仙)、すすき(芒)、すみれ(菫)・一枚欠、せきちく(石竹)、せんのう(仙翁)、千年草

【た行】竹、だんどく(檀特)、たんぽこ(蒲公英)、茶、長春、つつじ(躑躅)、つばき(椿)、つわ(石蕗)・一枚欠、てつせん(鉄線花)

【な行】日々花・一枚欠、のうぜんまさきのかづら(凌霄真拆の葛)、のこぎり(鋸草)

【は行】はぎ(萩)、葉けいとう(葉鶏頭)、はちす(蓮)、花さくろ(花柘榴)、はまおもと(浜万年青)、はまなす(浜梨)、ひあふぎ(檜扇)・一枚欠、日まわり(向日葵)・一枚欠、ひよふたん(瓢箪)、びよふ柳(美容柳)、ひわ(枇杷)、ふく寿草(福寿草)・一枚欠、ふじ(藤)、ふじばかま(藤袴)、ぶどう(葡萄)、ふよふ(芙蓉)、ぼけ(木瓜)、ぼたん(牡丹)・二枚欠、ほふ蔵花(寶蔵花)・一枚欠

【ま行】松、万年草、水なぎ(水菜葱)、水ひき(水引)、もみじ(紅葉)

【や行】柳・二枚欠、山ぶき(山吹)・一枚欠、雪ふで(雪筆)

【ら行】りんどう(竜胆)

【わ行】若松、わたの花(綿の花)、われもこう(吾亦紅)・一枚欠

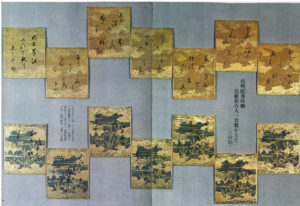

このかるた札の図像と推測される当時の遊技事情であるが、まず、この史料の出現により、花合せかるたは京都の公家社会で愛好されていたことが証明された。実証的な、きわめて珍しい史料である。また、高位の男性から公家の男性に贈られた事情にあり、絵合せかるたが男性に愛玩されていたと示唆されている。花札の発祥を元禄年間で、上流階級の者の遊技具であったと考える花札元禄起源説を主張してきた私としては、自説の正しさを実証する史料が出現したことになり喜ばしいが、主たる使用者は女性と想定していたので、男性から男性への贈与はやや意外であった。

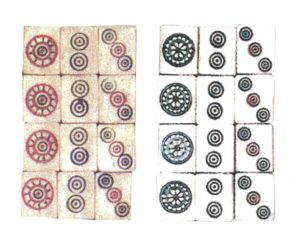

このかるたは百紋標・四百枚で構成されている。貝覆から生じた絵合せかるたの一種である花合せかるたが、元禄年間(1688~1704)に三百六十枚、四百枚といった大部の構成で存在していたことを示しており、四十八枚構成のものに変身する以前の原初の姿を明らかにしている。私は、『ものと人間の文化史167 花札』で、花合せかるたの花札への変身を進めたのが享保年間(1716~36)の江戸城中の茶坊主であったとする明治年間中期(1887~1903)の文献『温古の栞』の説と、「武蔵野の 月星日 三光に」という記載のある享保四年(1719)刊の八文字屋自笑、江島其碩『役者金化粧』[1]、さらに天保年間(1830~44)に「あるやんごとなき方」が賭博系のカルタの大流行を嘆いて、その代替物として「古の花合といへる遊戯によそへて」考え出したとする明治時代後期(1903~1912)の永沼小一郎の説を紹介し、その他の文献史料類からして、元禄年間(1688~1704)にすでに四十八枚の花札への変身が始まっていたとする考えを述べていたが、こうしてこの時期の花合せかるたの実物が出現したことに驚きを禁じ得ないでいる。

このかるたの図像が、土佐光成本人の真筆であるかは分からない。一般に、江戸時代の筆跡、画筆の鑑定は、確かにその人間が書いたものは「真筆」、自己の作品を自分で書いたものは「自筆」であり、単に「筆」とされているものは、その人間と同レベルの名筆、傑作という趣旨である。土佐光成真筆ではなく、土佐光成筆と伝えられているのだから、光成本人の筆とは断定できないし、いかに怪しげでも鑑定家の極め書きも伝えられていない。だが、福岡玉僊が画家の目で見て「潤筆にて技法も優れしもの」としたように、土佐光成レベルの優れた絵師の絵であり、いかにも京都風の雅な画風でありながら、 花札の紋標の図像 である、「若松」「梅」「桜」「藤」「菖蒲(このかるたでは杜若)」「牡丹」「萩」「芒」「菊」「紅葉」「柳」「桐」の十二種類がすべてそろっていることに驚いた。花札は、「花」のカルタと言いながら、「若松」「紅葉」「柳」と「花」を観賞する花樹とは言えない植物が含まれている不思議があるが、それがいずれもこのかるたに採用されていることに驚いた。とくに、四百枚の花合せかるたが四十八枚の花札に変身した際の図像変化の決定的なポイントと思われていた、紋標・柳の札で、雷光の中で唐傘をつぼめて走る男の図像が、すでにこの時期の花合せかるたに出現していたことには心底から驚いた。また、花札の「菊」の図像は不思議なことにこの紋標だけ例外的に切花として描かれ、そこに盃が添えられているが、このかるたでも同様に切花であり、前景に盃が配されている。紋標・若松の鶴、紋標・菖蒲(杜若)の八つ橋、紋標・紅葉の鹿も花札図像のお約束そのままである。花札がこの種の合せかるたから変身したことは確実である。そして他方で、紋標・牡丹の生き物札が蝶ではなく孔雀であり、紋標・萩の生き物札が猪ではなく兎であり、紋標・芒では生き物札は雁ではなく蝶であり、満月は姿を見せていないのであるから、花札図像への変身はまだ途上であることも分かる。

一言で言えば、宝永年間(1704~1711)には、百紋標・四百枚構成の花合せかるたが遊ばれていたが、その図像は花札の図像への変身の途上だということになる。そうすると、十二紋標・四十八枚の構成のかるたへの変身が完成したのは享保年間(1716~36)であったとする『温古の栞』の説が正しかったように思える。変身には以前に考えていたよりも長い時間の経過が必要であったのである。この点は私の理解を微修正したいと思う。

このかるたの紋標であるが、基本は花樹、草花であるが、一部に、松、若松、竹、紅葉、柳など、見所は花以外という樹木が含まれている。他方で、野菜の類は、菜の花、茄子、南瓜、葱など、よく見かける特徴的な花であっても採用されていない。穀物も、粟は入っているが、稲、麦などは入っていない。水生植物も、蓮や川骨はあるが、水蓮などはない。それどころか、花が見所の秋の七草(種)のうち、撫子と葛が抜けている。江戸時代の日本社会での「花」の概念、その範囲が現在の「花」のそれと異なっていることは知られているが、元禄年間のそれがこうして一挙に眼前にできるのは、植物学史的に見ても面白い史料であろう。ただ、私の研究の範囲外のことなので論究を控えたい。

一紋標に一枚、生き物の札がある。鳥類を描いた札が圧倒的に多いが、精密な描写でなく、特定の種類の鳥を描いたものは少なくて単に空高く飛ぶ鳥を描いているものが多く、表現が画一的で添え物扱いのことが多い(百種類も描き分けられなかった?)。鳥類の代わりに昆虫などの生物が描かれているものもある。

また、かるた札上の紋標の名称は花の名前だけであり、鳥などの生き物については記載されていない。これはこのかるたが花を紋標とする「花合せ」かるたであって「花鳥合せ」かるたとは自覚されていなかったことを示す。「花鳥合せかるた」という言葉が明治三十年代(1897~1906)に清水晴風が使い始めた時よりも以前には使用例がまったく存在しないという私の指摘はここでも確認できたように思える。

残念だが、このかるた札からは当時の遊技法を示唆する情報は得られない。何らかの「役」に絡む特別な札への加色は見当たらない。若干の生き物札に金彩が施されているが、「役」の成否に絡むものであるかは分からない。かるたの百種類の全紋標に生き物札があり、ここでは地紙に濃厚に加色されていて同じ紋標の他の三枚と区別されている。地紙の色彩はさまざまであり、そこに、遊技法に関連する彩色の違いがあるとは見えない。なお、桐の紋標では、生き物札を含めて二枚が消失しているが、残存しているカス札二枚で、地紙がまるで生き物札のように濃厚に加色されている。この紋標には何か固有の特別の「扱い」ないし「役」があったのであろうか。

[1] 八文字屋自笑、江島其碩「役者金化粧」、歌舞伎評判記研究会編『歌舞伎評判記集成』第七巻、岩波書店、昭和五十年、一〇七頁。