ここで「武蔵野」という名称について考えてみたい。すでに紹介したように、元禄年間(1688~1704)の「花合せかるた」の発見により、この時期までに百紋標・四百枚構成の「花合せかるた」が誕生していたことが史料的にはっきりした。一方、十二紋標・四十八枚構成の「花合せかるた」がいつごろ誕生し、いつごろから「武蔵野」と呼ばれるようになったのかは明確ではない。史料的には、江戸時代中期後半に京都の松葉屋、井上家春製の木版のかるたがあり、その収納箱の上面に、芒の野の風景画と「武蔵野」という文字を摺った紙片が貼られているので、木版の「花合せかるた」が当初から「武蔵野」と呼ばれていたと推測できるものの、それ以前の手描きの上等なかるたが「花合せかるた」と呼ばれていたのか、それとも「武蔵野」と呼ばれていたのかははっきりしない。上にも紹介した享保四年(1719)刊の八文字屋自笑、江島其碩『役者金化粧』に「武蔵野の 月星日 三光に」という記載があるので、この時期にはすでに「武蔵野」と呼んでいたであろうと推測される。だが、安永二年(1773)の柳沢信鴻『宴遊日記』は「儀助ニ花合せ骨牌お隆貰ふ」であるから、江戸時代中期(1704~89)の後半にまで「花合せ骨牌」という呼称も健在であったように見える。

ここで疑問に感じるのは、「花合せかるた」と「武蔵野」とでは言葉の選び方においてかけ離れすぎているのではないかという点である。史料に欠ける話で恐縮だが、大平与文次に従って、江戸時代中期(1704~89)の前半期、享保年間(1716~36)に、江戸城中のお城坊主の間で、百紋標・四百枚の「花合せかるた」の札の中から、城中の「お庭」にある十二種の植物を表す四十八枚を選んで賭博系のカルタのように遊ぶ遊技法が成立し、それが人気を得て繰り返されたので、四百枚の札の内で特定の四十八枚の札に痛みが出て交換するようになり、ついにはこの遊技専用の十二紋標・四十八枚の花合せかるた、「花合せ骨牌」が制作されるようになったという事態を想像することがある。「花合せかるた」の縮小版であるが、「読み骨牌」や「合せ骨牌」と同じ四十八枚構成なので「花合せ骨牌」と書く。柳沢信鴻の感覚はこれである。

次に、それを「武蔵野」と呼ぶようになったのはいつかである。私は、井上家春の木版「武蔵野」の収納箱の蓋に、芒の草原に満月の絵があり、中央に「武蔵野」とあることに注目している。井上家春は、歌かるたなどの文芸かるたの制作をする「井上山城」という名称と、賭博遊技系のカルタ、花札を制作する「松葉屋」という名称の、二枚看板で商いを行っていた。そして、木版の「花合せ骨牌」を売り出すときに、デザイン的に寂しいカス札に古歌を配して、従来の手描きの「花合せかるた」や「花合せ骨牌」には乏しかった文芸色を加味したのは、二枚看板の松葉屋ならではの工夫であったと思う。

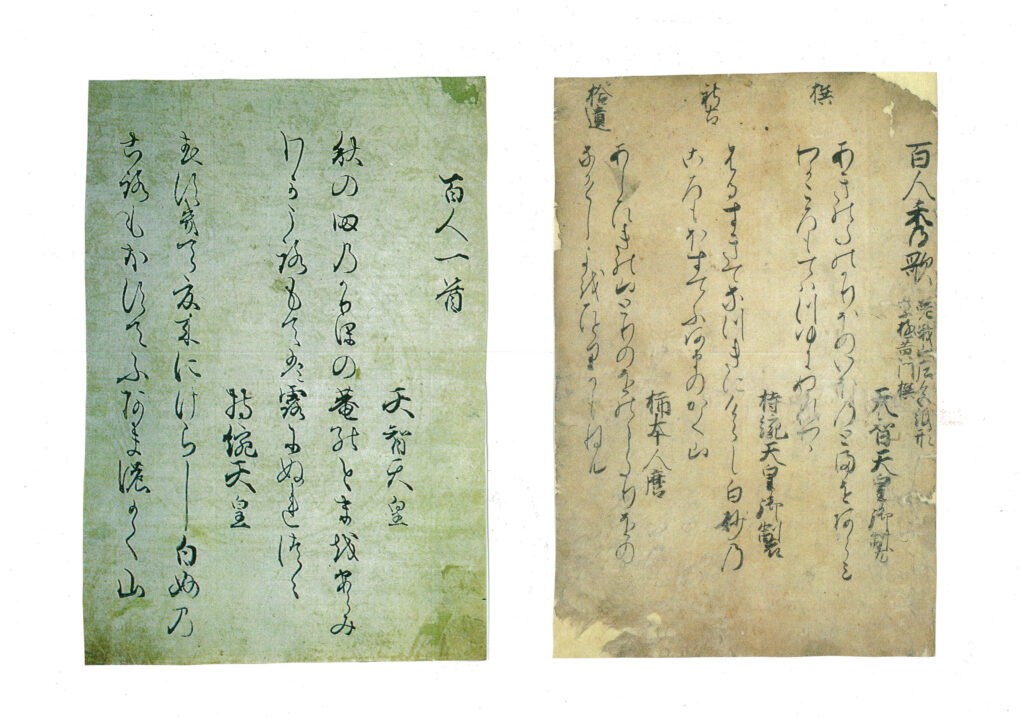

木版の「武蔵野」では、紋標「松」「梅」「藤」「杜若」「芒」「紅葉」のカス札上に和歌の記載がある。このうち「芒」の札にある和歌は「行末は雲もひとつにむさしのゝ 草の原よりいつる月影」である。これは『新古今和歌集』にある、藤原良経(ふじわらのよしつね、百人一首かるたでは「後京極摂政前太政大臣」と表記する)の「行く末は空もひとつの武蔵野に 草の原よりいづる月影」に由来する。他にも『續古今和歌集』に源通方(みなもとのみちかた)の「武蔵野は月の入るべき嶺もなし 尾花が末にかかる白雲」もあり、武蔵野はさしたる山もなくだだっ広い平地なので月も山の峰に没するのではなく芒の海に沈んで行くというさまが詠われている。良経や通方がいつ武蔵野の原を実見したのかは知らない。「歌人は居ながらにして名所を詠む」であるから、京に居て遥か遠方の武蔵野の地で「芒」の海に没する月を想像した和歌であったのかもしれない。大事なのは、古くから武蔵野と言えば芒の海、芒の海と言えば武蔵野という観念が成立していたことである。江戸時代には「武蔵野は月の入るべき山もなく草より出でて草にこそ入れ」という俗謡もあった[1]。また、安土桃山時代から江戸時代の初・前期(1603~1704)にかけては、一面に芒の野を描く「武蔵野図屏風」も大いに流行し、すぐれた作品を今日でも東京国立博物館や各地の美術館で見ることができる。ネットで図像を検索しても膨大な数の作品に出会うことになる。

お城坊主たちが、たまたま、茶室脇の一群の芒ではなくもっと多くの芒の原を描いてしまった「花合せ骨牌」札を見て、まだそこには和歌は添えられていない時期であるが、「是ではお庭の景色ではござらぬ。武蔵野図屏風に表されている武蔵野の原でござる。お取替え召されたらよろしかろう」と笑い、「いや、これも趣向。日ごろお城の中に閉じ込められている身どもには城外に出て解放された気分になり、かえって新鮮でござりまする」などと騒ぎ、その際に、新古今和歌集や續古今和歌集に通じる茶坊主が「古き歌集にこんな歌もござりますれば」といって上の和歌を披露したりしていたのかもしれない。こうした賑わいの中で「花合せ骨牌」に「武蔵野」と言う別称が生じたのではなかろうか。

百紋標の「花合せかるた」から十二紋標の「花合せ骨牌」に縮小する際には、大名屋敷の回遊式庭園にある植物を図像に採用した。季節の移ろいにそって、松、柳、桜、藤、桐、杜若、萩、芒、菊、紅葉、牡丹、梅を選んだが、厳密に各月ごとに一種を選び出したものではない。これを使って賭博系の遊技、とくに上方で盛んなフィッシング・ゲームの「合せ」を行ったのであるが、城中であるので遠慮して「お花の遊び」などという隠語を遣い、さらに、隠語が進化して「武蔵野」になり、「武蔵野をご一緒なさりませぬか」などという表現がなされるうちに、このかるたを「武蔵野」と呼ぶ習慣が定着したと考えたらどうであろうか。

史料のない空想はこの辺で止めておこう。なおちなみに、紋標「芒」の札が山の上の満月になったのは明治中期(1887~1903)、「武蔵野」が「八八花札」に変身してからのことである。この時期には、木版の骨摺りに描かれた芒の上から合羽摺りの手法でべったりと紺色に彩色するようになり芒の描写が見えなくなり、その際に図像のバランスから地平線を直線ではなく中央を盛り上げた曲線として彩色し、いつしかそれが本格的に山を表現するようになっていった。また、真っ赤な空に浮かぶ満月は、合羽摺り技法なので山の端に懸かる月として表現するか左端に縁返し(へりかえし)をした裏紙で隠れるように「柱」を用意して彩色するかしていたものが、機械印刷の時期になるとその制約から解放されて真円のまま夜空に浮かぶ満月として表現できるようになった。札の呼称も、「芒」ではなく「月」「坊主」「やま」などになった。この辺は史料に基づいて述べることができる。

[1] 野口武彦『元禄五芒星』、講談社、平成三十一年、一二四頁。