小野於通(おつう)は江戸時代初期(1603~52)の有名な文化人であり、書もよくして「於通(おつう)流」という日本最初の女筆の幕を開いたほどの人物であるが、元禄九年(1696)よりはるか以前に死去しており、この歌仙手鑑に自分で筆を走らせたのではない。琴山の鑑定書が於通(おつう)本人の真筆であると判定したのであれば誤解したことになる。しかしここで、古筆家の「極札」について一言しておこう。関連史料の発掘が進んだ今日では、古筆家によって小野道風、藤原行成、紀貫之、藤原公任、源俊頼、藤原定家、西行法師、寂蓮法師などと比定された多くの墨跡が比較して検討できるようになり、同一人の名前で複数人の筆跡が極められていることがはっきりした。明らかに筆跡が異なるものも多く含まれている。古筆家の極札が真筆を保証するものであるとすればずいぶん怪しい商売であったことになる。しかし、古筆家の極札は、そういう人をたぶらかす趣旨のものではない。古筆家はもちろん名筆と名高い書家の真筆にいつも接しているのであるから、残された断簡を見て、それが真筆か否かの判定は困難ではなかったであろう。古筆家が行っていたのは、提示された書を見て、その筆者の力量がたとえば紀貫之の力量に劣らないと判断できれば、紀貫之クラスの書であるという意味で、「紀貫之の筆」とする極札を与えることであった。古筆家のランク付けからすると、小野道風、藤原行成が最高で、藤原公任、源俊頼、藤原定家などがこれに次いだようである。極札で藤原行成の筆であると判定されるのは、行成に匹敵する最高の書き手であると判定されたことを意味するのであって、名誉なことこの上ない。公任筆と判定されれば、それは行成のレベルには及ばないがそれに次ぐ優れた書家の藤原公任クラスの筆跡であるということになる。紀貫之の書といえば、公任に次ぐ紀貫之レベルの筆という意味である。古筆家の極札とはそういうものだったのである[1]。古筆家に始まる古筆鑑定の経緯と中身については、例えば京都国立博物館の木下政雄が『手鑑』[2]で、その成立、盛行、複製、鑑定、筆者、鑑賞など多岐にわたって明確に説明している。これを学べば誤解をすることはなくなる。

江戸時代初期(1603~52)の社会では、古筆切、手鑑の需要は急激に増して、手鑑を制作する素材も払底し、真筆だけを集めた手鑑は作りにくくなっていたのであり、そこで古筆家は、道風クラス、貫之クラス、定家クラスと判断する書跡を総動員して手鑑を制作したものと思われている。商売の都合が優先されて甘い鑑定になったこともあろう。一方、確かに本人の書であると確信がある場合は、それが自作の和歌などの作品の書であれば「自筆」、他者の作品を確かにその人物が書写した物であれば「真筆」とか「正筆」という言葉が加えられた。こういう風潮の中で考えてみれば、私の手元にある歌仙手鑑の極書も、これは於通(おつう)流で小野於通(おつう)本人に匹敵する書であるという趣旨の鑑定として理解できる

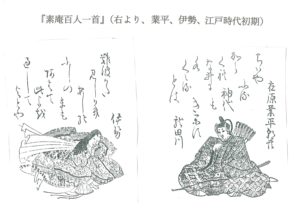

以上を要するに、江戸時代前期(1652~1704)には、三十六歌仙の歌仙絵や百人一首の歌人絵を配して、その上部に「寛永の三筆」などの当代の名筆が和歌を記した「歌仙手鑑」が成立していたということである。その際には、そもそも手鑑が元来は時代も人物も異なる複数の古筆から数行の断片を切り取って貼り並べたものであるという由緒に倣ったのか、「歌仙手鑑」でも歌仙絵が描かれたのと同時代の能書家の名筆が複数人分で集められることがある。江戸時代初期(1603~52)の後半、寛永年間(1624~44)以降、また江戸時代前期(1652~1704)には、多くの公家などが集められてこれが行われ、それを「寄合(よりあい)書」[3]と称した。私の手元には「諸卿寄合書」と箱書きされた「百人一首かるた」がある。だが、他方で、特定の名筆を深く鑑賞して書道の教材に使う目的に適したように、一、二名の能書家に特化して書を集めたものも多い。書道の手本にするには、バラバラな書風の古筆切の集まりよりも、同一人の手で様々な書が提供される「新筆手鑑」の方が教材としては使い勝手が良い。書家の方でも、和歌ごとに工夫して、行書体で書いたり草書体で書いたり、変体仮名で書いたり、散し書きにしたりして書道手本としての変化を持たせて価値を高めた。光悦の『三十六歌仙手鑑』がそうであり、朝倉重賢(じゅうけん)の書がある『吉田本』もその一例であり、私の手元にあるものは、二名の書家の作品であるが小野於通(おつう)の名前で代表されているのである。ここに、女流書道の祖、於通(おつう)流の書が採用されていて於通(おつう)の書という極札があるのは、上流武家の女筆の手本としては適切であり、北陸の大大名家の姫君か奥方様の書道手本にふさわしいブランド名である。

なお、「手鑑」についての奇妙な理解がある。「手鑑」は時代の異なる名筆を集めることに本質があるが、「歌仙手鑑」では一人の絵師がすべての歌仙絵を描いているのに、その上部に載せる和歌は時代の異なる歌人たちの書であると古筆鑑定家によって鑑定されており、これでは論理的に矛盾しており、手鑑としては破綻しているという吉海説である[4]。この説では、古筆家の極札は「捏造」と酷評され、せっかく関係する京都の時雨殿が入手した史料も「曰く付きの資料」と自虐的な評価をされている。

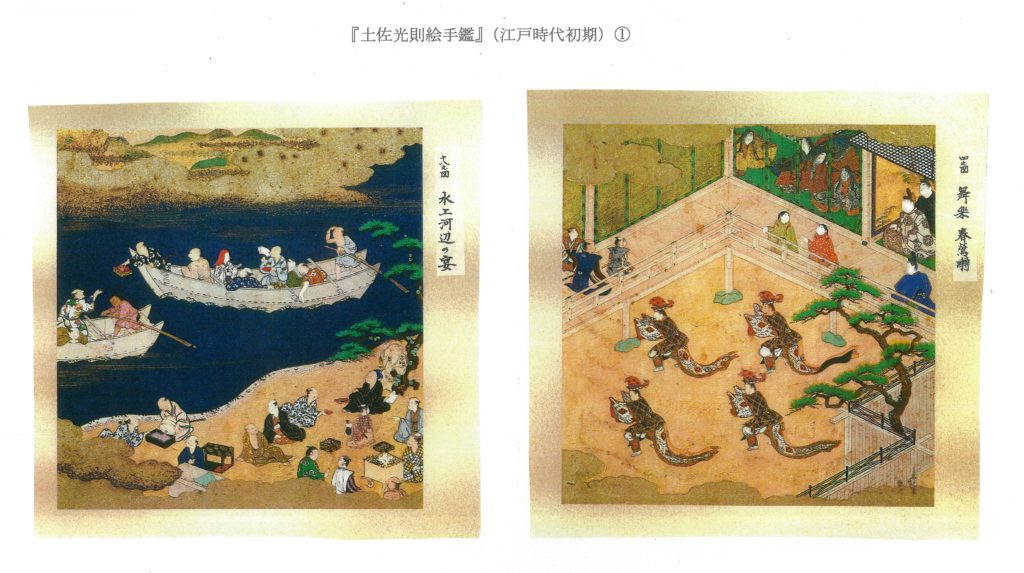

ここで日本語の教育をしても始まらないが、「鑑」は「集」や「蒐」と異なり「集める」という意味のある文字ではなく、国語辞書類にあるように、「みきわめる」や「てほん」の意味のある文字、英語でいえばコレクションではなく、ジャッジメント、モデル、グッド・プラクティスである。見極めて定める「鑑定」は前者の例であり、勇者のお手本を「勇士の鑑」と言うのは後者の例である。つまり「手鑑」は、名筆であることを見極める際の手本とすれば成立するのである。なお、文字ではなく絵の手本を集めた同趣旨のものは「絵手鑑」ないし「絵鑑」となる。『土佐光則絵手鑑』などの用例がある。時代を異にするものを集めることに主旨があるならば、「古今和歌集」のように「集」や「輯」の文字を使えばよいだけの話である。「手鑑」なのに様々な時代のものが集められていないから破綻しているなどと言われても、とんでもない言いがかりであり、もともと「集」になる気がなかった「鑑」としては応答に困るであろう。

もう一つ日本語教育になるのか、骨董入門なのか分からないが書いておくが、すでに指摘したように、古筆の鑑定で書家の「筆」とあるのはその者に匹敵する力量の持ち主の筆という意味である。「西行法師筆」というのは、西行の力に匹敵する力量の者の書という意味である。これが書家本人の筆であれば「真筆」となり、自分の作品を自ら書いたときは「自筆」となる。江戸時代の初め頃の手鑑に某々筆とある極札があるときに、それを見て、平安時代の歌人某が江戸時代の初めに筆を染めることはできないからこれは「捏造」であるなどと言えば、「自筆とは書かれて居ませんで」とからかわれて馬鹿にされるだけである。江戸時代初期の「歌仙手鑑」に「西行法師筆」とあれば、それはこの時代、江戸時代の書家が書いた作品だが、その手腕が西行法師レベルの名筆であるという意味である。ここには何の「捏造」もない。

「歌仙手鑑」は歌仙の和歌の書を学び、それを自身の書道の手本とするものなのであり、別に概念として破綻していない。紀貫之並みの力量と判定したので紀貫之筆とある極札を、「紀貫之の自筆(または真筆)と捏造した」と非難するのは歴史に暗くて極札の読み方を知らない者の悪口雑言に過ぎなかろう。そもそも紀貫之の真筆は残されていない。そうすると、世の中にある「紀貫之筆」の極札はすべて捏造品であり、詐欺犯罪の証拠物だということになる。高額の鑑定料を得て極書を書いていた古筆家の関係者は企業犯罪を犯していたことになり、皆が重罰に慄いて墓石が揺らぐであろう。せめて上掲の木下政雄『手鑑』に目を通していればこのような初歩的な誤りはしない済んだであろうに、不勉強とは恐ろしいものである。

[1] 植村和堂「古筆 手鑑」『日本書学大系*研究編』第二巻、同朋舎出版、昭和六十四年、一四四頁。

[2] 木下政雄編「手鑑」『日本の美術84』、至文堂、昭和四十八年。

[3] 高橋徹「江戸前期の和文古典学の成立と書画の美―古筆文献学によせて―」『文学・語学』第二百六号、全国大学国語国文学会、平成二十五年、一四〇頁。

[4] 吉海直人「『百人一首手鑑』について―初期歌仙絵考―」『同志社女子大学学術研究年報』第六十三巻、同大学、平成二十四年、一五〇頁。