こうして、絵合せかるたを江戸時代の日本の美術史の中でどう理解するのかという課題が浮上するのであるが、それはすなわち、日本におけるミニアチュール美術史の理解に直結する。これに触れることは、この方面にずぶの素人である私には、足もすくむ課題である。無知から生じる誤りを恐れ、最小限の記述にとどめたい。

まず明らかなのは、絵合せかるたにおいては、京都の朝廷の「 繪所預」を中心として、土佐派の絵師による「やまと絵」の技法がいかんなく発揮され、きわめて美麗な「細画」が仕上げられていたことである。この点に注目すると、これは、江戸時代の日本伝統の「やまと絵」技法の継承に関わる一つの史料群の発見であるとも言える。私の知る限り、これまでの美術史の論稿で、土佐派と絵合せかるたの関係について体系的に論じたものはない。

私がこのこと考えるとき、いつも念頭に浮かぶのは、平安末期、鎌倉初期の二人の佛師、運慶と快慶である。両名は巨大で雄渾な東大寺南大門金剛力士(仁王)像の建造で有名であるが、その後たもとを分かった。運慶は京都や鎌倉に居り、新興の鎌倉幕府の中心人物たちに接近し、武家の統領の権力を誇示する巨大な彫刻に取り組み、怒髪天を衝くようなポーズの数多くの傑作を残した。一方快慶は、京都や鎌倉を離れ、地方をめぐり、その地の人々とともに現世の苦悩からの救済を願い続けるように、もはや由緒も明らかでない小寺院に、小柄で穏やかな表情の仏像を数多く残している。私はこの運慶と快慶の離別と各々の独自の世界の確立に、平安時代末期、鎌倉時代初期における、武家の権力と結びついた巨大芸術と、民衆に分け入った細密芸術の二つの流れを見るのである。この分岐は、その後の日本の美術の潮流を基底で左右するものであった。最近は、底辺社会での「素朴絵」への関心が高まり、著作が現れ[1]、展覧会が開催されている[2]が、「細画」は、底辺社会に降りることはあっても、出自は平安時代からの「やまと絵」美術史の主流にある。

そして、時代は移って安土桃山、江戸初期、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康による天下統一が進行するのにつれて、城郭建設ブーム、寺院復興ブームのなかで、巨大建造物を飾る巨大な絵画の需要が高まり、多くの絵師が、権力者に接近して愛顧を受け、城郭や寺院を豪華、勇壮な絵画で飾った。そこでは、虎一匹、あるいは松一本で襖四枚を占めてしまうような大胆な構図と力強い筆致が好まれ、それを見るものにその場所の支配者の権力を誇示し、畏怖の念を湧き起させた。今日、狩野永徳、狩野山楽、狩野探幽、海北友松、長谷川等伯らが描いた城郭や寺院の障壁画は、桃山美術、いや時には日本美術史の最高峰の作品として高く評価されている。また、彼らは、暴力で勝利した支配者を、時には賢者のように、時には中国皇帝のように、またあるいは神仏の化身のように神格化して美しく描く肖像画で飾り立てた[3]。松島仁が言うように、「江戸城において生涯を狩野派の障壁画に包まれた将軍の身体は、死後は狩野派の肖像となって霊廟の奥深くに封じ込まれるのである」[4]。

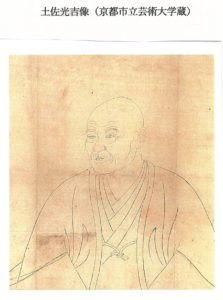

この時期に悲運をかこったのが、「やまと絵」の本流、土佐派の絵師であった。総帥の土佐光茂(とさみつもち)は、家業不振で泉州堺に落ち延び、その子土佐光元(みつもと)は織田軍の羽柴秀吉の部隊に加わって戦死し、子に先立たれた光茂は弟子の土佐久翌(きゅうよく)に跡目を譲って失意のうちに死去した。光茂死去の当時、光元の遺児はまだ若年で後を継げず、光茂はこの孫たちの将来も久翌に託した。この久翌が改名して土佐光吉(みつよし)となり、「やまと絵」の総帥としての地位を確立した。光吉は、慶長十七年(1612)に、当時、後水尾天皇の側近として有力な公家の中院通村の仲介で、徳川家康側近の有力大名、石川忠総の依頼を受けて久保惣本「源氏物語手鑑」を制作するなど有力者とも交際があったが、光茂が失った宮中繪所預の地位と所領の回復を願ったが果たさず死去した。その子土佐光則(みつのり)も京都への帰還は果たしたが地位も所領も回復を果たさず、その子土佐光起(みつおき)が後水尾天皇の愛顧を受け、念願の繪所再興、繪所預職の地位の獲得という成果を得て土佐派の念願を果たし、その後、この地位は代々土佐派の当主が世襲するところとなった[5]。

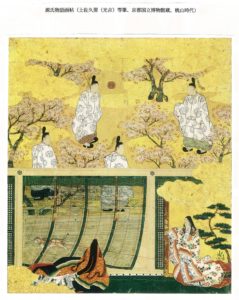

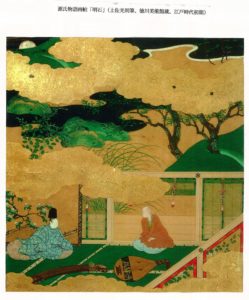

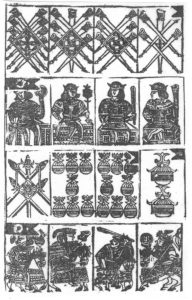

ここで土佐派は、武家の権力に迎合して巨大な絵画を描いた狩野派などの後を追って「漢画」風の絵画を描くのではなく、平安時代の「細画」のミニアチュアール絵画技法を継承した繊細な絵画を制作した。大画面の障壁画や屏風に関わることはあったがそこでも描写は繊細であり、他方で、小型色紙に描いて画帖に仕立てたものもあるし、扇子絵として制作して朝廷に献上したものもある。それは「やまと絵」の主流の家に伝わる繊細な描画の技法の遺憾のない発揮であり、土佐光吉はかつてない緻密な画風で「源氏物語画帖」などの傑作を残している。狩野派の絵師が描くような巨大な絵画は、にわかに生じた大きな需要に応える為に早描きであったが、「細画」は、限りなく細かい作業を延々と繰り返すのであり、制作に多くの時間を必要とした[6]。そして、土佐光則になると、父光吉の画風をさらに徹底し、一ミリの幅に二本の線を入れた光吉を超えて一ミリ幅に三本(白描画では四本)の線を入れ、その線の間に彩色の顔料を載せたがそれがはみ出して左右の線にかかることは全くなかったという驚異的な技の冴えを示している[7]。

土佐派がなぜ巨木を描く幕府御用絵師の道を選ばず、朝廷の絵師にとどまり、極小極美の自然を描いたのかは分からないが、眼を国外に転じれば、同時代のヨーロッパ中世には聖書を飾るミニアチュールの絵画があり、ペルシャ、インドにはミニチュアールの宮廷美術があり、中国の朝廷にも微細な描写の絵画があり、こうした海外の華美な王朝美術に関する情報は、対外貿易の港町である堺には伝わっていたであろうと思われる。また、微細すぎて人間の眼では識別できない土佐光則の表現を、かつて小林忠は「ミクロンの絵画世界」と評して、光則が海外から新来の拡大レンズを用いて描写したと指摘している。これは、ヨーロッパ中世ミニアチュール絵画の最高傑作と言われる「ベリー公の時祷書」を描いた絵師、ランブール兄弟が用いた手段と同じである。こういう事情を勘案すると、従来、土佐派のミニアチュールへの傾倒は、京都を追われて泉州堺という片田舎で時流に抗するいささか意固地な姿勢の産物であるように見られがちであったが、そうではなく、国際貿易港堺の住人らしく、遥かなる海外の王朝でのミニアチュール美術の在り方の情報を得たうえでそれと比肩しうる日本の王朝美術を構築しようとする、グローバルな志の高い選択であったように思える。光則は後年、しきりと、朝廷の官位は望まないが、朝廷の仕事はさせてほしいと嘆願している。こうした、王朝美術の復興の願いは子の光起の代に成就し、土佐派の緻密な描写、高価な岩絵具を惜しげなく使う極彩色、端正な画面構成の絵画が、粉本主義で伝来の意匠、技法を堅持したこともあって、王朝の絵画の主柱となった。

土佐派のミニアチュール画法は、土佐光則によって頂点に達し、その子土佐光起の代になるとやや緩んでいる。そして、絵合せかるたが発祥したのはちょうどこの時期である。私は、貝覆から分離して成立したごく初期の絵合せかるたは土佐派の絵師の筆によるものと考えている。言うまでもないことであるが、貝覆の遊技は、朝廷や公家社会で女性に好まれたものであり、それを小色紙の紙面に移した絵合せかるたの遊技でも、その主な客筋は朝廷と公家社会の女性にあったと思われる。そうであれば、こういう上流階級の絵合せかるたの愛好者にかるた札を提供する仕事に、それまで朝廷や上流階級向けの仕事を取り仕切っていた土佐派の絵師が関わらなかったと想定することは無理である。もう一つ、江戸時代中期、後期、幕末期にまで「やまと絵」の絵合せかるたが継承されていたところから逆算しても、江戸時代初期、前期に、後世の絵師がモデルとした土佐派の粉本や微細なかるた絵があったことが想定される。

この時期の絵合せかるたのかるた札はほとんど残っていない。そういう中で芦屋市の滴翠美術館にある、山口吉郎兵衛が蒐集した絵合せかるたのかるた札は、まさにこの時期、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)にかけてのものが含まれており、ほとんど唯一無二の史料の宝庫と言える。私は、滴翠美術館に残されているかるた札の中には、土佐光起や土佐光陳(とさみつひさ・後の住吉如慶)、さらに元禄期の土佐光成の筆になるものがあると思っている。山口吉郎兵衛の蒐集に向けた着想と努力は高く評価される。一方、京都の門跡寺院に残るかるた札は、由緒あるものは何回かの火災で焼失し、寺院に残されているものは、江戸時代中期(1704~89)ないし後期(1789~1854)、幕末期(1854~67)のものである。つまり、二個のコレクションは各々がカバーする時代が異なるのであり、これは、研究には思いがけない好条件となっている。

なお、余談を一つ二つ書いておこう。江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)のかるた史を飾るもうひとつの大きなできごとが、百人一首歌かるたに歌人像が登場したことである。こうしたかるたでは歌人の図像が刊本の『角倉素庵百人一首』や『尊圓百人一首』を模写している点から判断して、歌人図付きの百人一首歌かるたの成立は、これらの刊本の公刊以降、江戸時代前期(1652~1704)のことと考えられている。そもそも、江戸時代初期(1603~52)の『素庵百人一首』の歌人像は、土佐派に伝わる歌仙絵像をもとにして、たぶん土佐派の絵師によって提供されたものである。したがって、「繪所」の土佐派の絵師が、同派の先達が刊本の挿絵として描いた線描の歌人図像について、土佐派の「細画」画法を用いてかるた札上に華美な色彩画として写し換えるのはごく自然な流れである。実際には、この時期の土佐派の絵師による歌人像付きの百人一首かるた札はわずかに一組だが残されている。この「諸卿寄合書かるた」は、昭和後期(1945~89)まで徳川将軍家の家系に伝えられていたものであり、何らかの機会に朝廷の繪所で作画され、宴席のもてなしで出席していた二十人の公家(諸卿)がその場で自ら揮毫したものを将軍家側の客人に贈ったものと考えられる。これについては歌合せかるた史の箇所で詳細に扱っている。

もう一つは、花札の発祥に関する史料である。これも残存する史料が少ない世界であるが、近年、土佐光起の子、土佐光成が元禄年間(1688~1704)に描いた百紋標、四百枚構成の「花合せかるた」、三百七十枚が発見された。これの発見により、百紋標、四百枚の花合せかるたが江戸時代前期、元禄年間(1688~1704)までにすでに土佐派の周辺で誕生していることが理解できるようになった。花合せかるたは、その後、享保年間(1716~36)頃に十二紋標、四十八枚構成に変化し、その後、紆余曲折はあったものに今日まで伝承している。これについては、花札の発祥の箇所で詳細に扱っている。

土佐派の絵師とかるた史は縁が深い。それなのに、京都の朝廷の絵師たちの仕事を理解できないで、絵合せかるたの歴史をまったく誤解していたかるた史研究のお粗末さが心に痛い。しかし、かつては私もその一人であったのであり、かつての自説への反省、後悔の気持ちも深い。そして、平成年間の後期になってそうした誤解の渦から離脱してこのように絵合せかるた史論を新たに構築できた背景には、土佐派の絵師たちの画業に対する美術史学による再評価が平成年間に進んだ事情がある。私は美術史の世界での多くの革新的な業績に学び、松島仁や相澤正彦らのような、土佐派の絵師の活躍を安土桃山、江戸初期の社会史の一環として理解する研究には特に深く学ばせてもらってきた。今回、この考察で、少しでもお返しができていれば嬉しい。

[1] 矢島新『日本の素朴絵』、ピエ・ブックス、平成二十三年。同『ゆるカワ日本美術史』祥伝社、平成三十一年。

[2] たとえば、三井記念美術館「日本の素朴絵」展、令和元年。

[3] 松島仁「狩野派絵画と天下人」『聚美』第三号、聚美社、平成二十四年、三八頁。

[4] 松島仁「狩野派絵画と天下人」『聚美』第三号、聚美社、平成二十四年、三五頁。

[5] 岩間香「土佐光起と禁裏繪所の復興」『寛永文化のネットワーク 「隔蓂記」の世界』、思文閣出版、平成十年、五七頁。

[6] 武田恒夫「土佐光吉と細画」『国華』九九六号、昭和五十一年、一一頁。 村重寧「近世初期土佐派の『細画』―光吉、光則の新奇―」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第三分冊、早稲田大学大学院文学研究科、平成十九年、七五頁。

[7] 細見香爾「閑却せられたる土佐光則」『日本美術協会報告』第五輯、日本美術協会、昭和二年、二二頁。岩間香「土佐光則の肖像画制作―聚光院蔵『沢庵宗彭像』をめぐって」、『美術史の断面』、清文堂出版、平成七年、一九五頁。